冤罪証明のためのDNAアクセス権

本サイトでも数回にわたり取り上げている「世田谷一家殺害事件」の発生から21年が経とうとしている。

過去記事「世田谷一家殺害事件 最新情報」「世田谷一家殺害事件 最新情報②」

凶悪な未解決事件の発生(2000年12月30日)から21年を迎える2021年の12月に入り、同事件に関する新たな報道がいくつかなされた。

<報道>

【独自】世田谷一家殺害21年 同型包丁購入者を特定 21年前、東京・世田谷区で一家4人が殺害された事件で、凶器と同じ種類の包丁を事件前日に購入し、イラストが公開されていた男性について、警視庁が最新の画像解析技術で特定していたことが分かりました。ただ、現場に残された犯人のDNA型とは一致しなかったということです。2000年12月30日、世田谷区の住宅で、宮沢みきおさん一家4人が殺害されました。今月末で21年経ちますが、事件は未解決です。現場の住宅には、凶器として使われた刃渡り21センチの「関孫六銀寿」という柳刃包丁が残されていました。事件前日、現場から5キロほど離れた武蔵野市内のスーパーで関孫六銀寿を購入した人物がいました。警視庁は、包丁を購入した男性について、防犯カメラの画像を元にイラストを作って2004年に公開し、情報提供を求めてきました。 捜査関係者への取材で、最新の解析技術で防犯カメラの画像を鮮明化することに成功し、今年に入り、この男性を特定したことが分かりました。警視庁は特定された男性のDNA型を現場に残された犯人のものと照合しましたが、一致しなかったということです。警視庁は、今後も最先端の解析技術を駆使して、容疑者を特定する作業の洗い直しを進めるとしています。

テレビ朝日2021/12/17

世田谷一家殺害21年を前に 遺族ら討論会 東京・世田谷区で一家4人が殺害された事件からまもなく21年となります。18日、遺族の宮沢節子さんらも参加し事件解決に向けた討論会が開かれました。2000年12月30日に、世田谷区上祖師谷の住宅で宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件は、現場に犯人の指紋やDNAが残されていましたが、未解決のまままもなく21年となります。18日、世田谷区にあるホールで行われた事件解決に向けての討論会には、みきおさんの母、宮沢節子さんらも参加し、DNA捜査などについて意見が交わされました。宮沢節子さん(90)「こんなに長く生きてるとは思わなかったんですけど、今になるとやっぱり少しでも解決の(すること)それだけを思っています」討論会では、DNA捜査でのプライバシー保護の課題などについて新たな法整備の必要性などが話し合われ、一日も早い事件解決を望む声が聞かれました。

日本テレビ2021/12/18

上記2つの記事は事件から21年後の最新技術を用いた捜査と現場捜査員や警察幹部の執念を感じさせる。捜査は動いている。捜査は確実に犯人を追い詰めている。

そして、「DNA捜査とプライバシー保護の問題」「DNA捜査における新たな法の整備とその議論」も今後の科学捜査には非常に重要な点であることに間違いはないが、DNA捜査にはもう一つの大きな役割もある。

それは「冤罪証明のためのDNA捜査」「誤判予防のためのDNA捜査」という側面だ。

米国には1990年代に設立された非営利組織”イノセンス・プロジェクト(Innocence Project)“がある。

この組織は最新のDNA捜査により、既に逮捕、起訴、有罪判決を受けた者の潔白、冤罪を証明する目的で設立され、これまで多くの受刑者などの冤罪や潔白を証明した実績を持つといわれている。

米国では既に刑が確定などした者の「DNAアクセス権(捜査機関などが保有する証拠DNAへのアクセス権)」を法により認めるか、それは米国憲法上の権利か、などの議論がなされ司法の場でも争われ、一部の州では条件付きではあるが「DNAアクセス権」を法律で認め、適切なDNA証拠の保存・保管義務も設けられ、米国連邦政府は「2004年、死刑や拘禁刑が確定した人にDNA鑑定を受ける権利を認めたり、証拠を保存・保管する制度などを定めた『無実者保護法』を制定した。」(引用・参考:イノセンス・プロジェクト・ジャパンのHP)

そして、本邦でもDNA型の再鑑定による無罪確定事件がある。特に有名な事件は1979年(昭和54年)から90年代半ばまで続いた北関東連続幼女誘拐殺人事件の一つとされる「足利事件」だが、その無罪確定までの道のりは困難な道程だった。

足利事件から考えるDNAアクセス権と冤罪被害防止

ここでは、「足利事件」を参考に冤罪、誤判予防のためのDNAアクセス権の必要性を考えてみよう。

以下は、足利事件の再審請求棄却に関する当時の報道である。

<報道記事>

”足利事件再審請求棄却 再審開始に高いハードル(解説)

読売新聞2008.02.14

弁護側が、捜査に導入され始めた時期のDNA型鑑定の証拠能力に疑問を投げかけたことで注目された足利事件の再審請求だったが、宇都宮地裁は、弁護側の独自鑑定の証明力を根底から否定した。事件当時のDNA型鑑定の精度では、「1000人に1・2人」(一審判決)までしか絞り込むことができなかった。「最高で約77兆人のうちの1人」(警察庁)とまで言われる現在の鑑定に比べると、精度には大きな差はあった。しかし、今回の決定では、当時の鑑定の精度には触れず、弁護側が求めていた再鑑定も行われなかった。弁護側が、独自に行ったDNA型鑑定は、決め手にはならなかった。井戸田侃・立命館大学名誉教授(刑事法)は、再審制度の現状について、「再審の結果、再び有罪になってもいいのだが、実際には無罪を証明しなければ再審開始決定しない傾向にある」と指摘している。今回の決定をみても、再審開始には新証拠の高い証明力が求められることが浮き彫りになった。(河合良昭)”

足利事件の経緯

| 1990/05/12 | 足利市内のパチンコ店から4歳の女児が行方不明 |

| 1990/05/13 | パチンコ店近くの渡良瀬川河川敷で女児の遺体発見 |

| 1991/12/02 | 栃木県警がA氏を逮捕 |

| 1991/12/21 | 宇都宮地検がA氏を猥褻目的誘拐、殺人、死体遺棄の罪で起訴 |

| 1991/12/22 | A氏が否認に転じる |

| 1993/07/07 | 宇都宮地裁が求刑通り無期懲役判決 |

| 1996/05/09 | 東京高裁がA氏の控訴を棄却 |

| 2000/07/17 | 最高裁がA氏の上告棄却を決定 |

| 2002/12/25 | A氏が宇都宮地裁に再審請求 |

| 2008/02/13 | 宇都宮地裁が再審請求を棄却 |

| 2008/02/18 | A氏が東京高裁に即時抗告 |

その後、宇都宮地裁で再審無罪判決が言い渡され、検察が控訴せずA氏の無罪が確定したのは、逮捕から約20年後の2010年3月26日のことである。

また、既に死刑が執行された「飯塚事件(1992年2月20日事件発生)」は、足利事件と同じく科学警察研究所の同一鑑定技官がDNA型鑑定(MCT118型DNA型鑑定)を行っており、被害者から採取された犯人の血痕など資料が鑑定段階で全量消費され、最新のDNA型鑑定による再鑑定が不可能となっている問題も指摘されている。

柴又女子大生放火殺人事件 DAN捜査とプライバシー

DNA捜査を語る際に問題点としてあげられるのが個人のプライバシーの権利だ。ここでは、「柴又女子大生放火殺人事件」の捜査手法を巡る問題点をみてみよう。

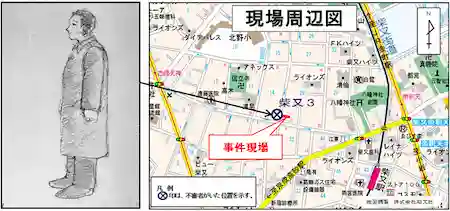

警視庁管内(東京都内)で発生した平成三大未解決事件のひとつ、1996(平成8年)年9月9日、東京都葛飾区で発生した未解決事件「柴又三丁目女子大生殺人・放火事件(リンク先は警視庁HP「柴又三丁目女子大生殺人 放火事件」)」に関する過去報道に警察の捜査手法に関する記事が散見される。

黄土色っぽいえり付きフードなしコートを着用した男

男の身長体格に合わないサイズの大きなもの

黒っぽい色のスウェットのようなズボン

黄土色っぽいコート又はレインコートフードなし襟があるもの

黒っぽいズボン姿の男

それらの記事によれば、警察は被害者の知人がDNAの任意の提出を拒否などした場合に、その者の血縁者にDNA提出協力を要請などしているらしい。

「(前略)『DNAを採らせてほしい』。訪問してきた2人は警察手帳を見せ(後略)」「(前略)DNAは、指紋と違い、親やきょうだいなど血縁関係者の情報も含まれている。本人が拒否した場合、血縁関係者から採るという手法は、こうしたDNAの特性を利用している。現場近くの別の住民も、「個人情報」を理由に家族がDNA採取を拒否したところ、警察は知らぬ間に別の血縁関係者の元へ行き、採取していたと話す『「これでは本人が拒否した意味がない。何に使われるのかもわからず、不安だ」と不信感を隠さない』」((引用:追う DNA捜査:下)採取拒否、親族宅にも警察 本人の知らぬ間に…不信感募る2020.08.25朝日新聞)

同記事には、DNAなどの「捜査協力者の資料」は、警察庁の指針により「余った資料を保管することはない」「身体的特徴や病気に関する情報」は、「DNAの中で、身体的特徴などの遺伝子が含まれるのは全体の約2%」「残りの大部分は働きがよく分からず、『ジャンク(がらくた)DNA』と呼ばれ、警察はこの部分を調べている」との警察の見解も紹介されているが、専門家は将来的には、「非コードの領域(ジャンクDNA)からも、遺伝上の機能が判明するかもしれないなどの指摘をしている。

警察はDNAの特性の一つである「血縁関係の情報」を利活用しながら、未解決事件の解決の端緒をつかもうとしている。 当然ながらDNAの悪用は優性思想や差別の問題にもつながる(それらの思想を強化する)センシティブな問題でもある。

最新のDNA捜査とプライバシー保護の議論と冤罪証明のためのDNAアクセス権および適切なDNA証拠の保存・保管義務の法制化と運用の議論。

未解決事件(世田谷一家殺害事件、前述の北関東連続幼女誘拐殺人事件や誤判の可能性のある飯塚事件、柴又女子大生放火殺人事件など)の解決と冤罪、誤判の予防のために最新の技術を活用する議論。

この二つの問題を比較衡量しながらの深い議論。急ぐ必要があるだろう。

家系図サイトにより特定されたアンナ・ケーン氏殺害事件の「容疑者」

1988年10月23日、米国ペンシルベニア州で発見された当時26歳の女性アナ・ケーン氏殺害の「容疑者」が34年後の2022年に特定された、との報道がなされた。

特定された「容疑者」は、米国ペンシルベニア州に居住などし、2018年に死亡したスコット・グリム。

この「容疑者」特定の手段は遺伝子系図の鑑定だといわれ、「グリム容疑者にはそれまで逮捕歴がなく、本人を特定できるものは何もなかった。しかし家系図作成サイトにアップロードされた遺伝子情報の中に当該のDNAと一致するものを発見。そこから遺伝子系図を構築し、グリム容疑者にたどり着いた。近年、遺伝子系図を用いたこの手法は、いくつかの未解決事件での犯人特定に一役買っている(引用:「34年未解決の殺人事件の容疑者特定、なめた封筒からDNA 米」CNN日本版 2022年8月28日配信 )」

上記は、米国警察(FBIなど)が移民の国アメリカで利用されている「家系図サイト」を捜査に活用した事例の一つであり、日本の「柴又女子大生放火殺人事件」の捜査手法をさらに合理的かつ広範囲に実施した手法だといえる。

日本でも最新技術の利用に対する国民の合意と適正な運用管理の基に――未解決事件の犯人を追いつめ――そして――冤罪被害を撲滅する日が来るかもしれない。

★引用文献

足利事件再審請求棄却 再審開始に高いハードル(解説)読売新聞2008年2月14日付

追う DNA捜査:下)採取拒否、親族宅にも警察 本人の知らぬ間に…不信感募る 朝日新聞2020年8月25日付

「34年未解決の殺人事件の容疑者特定、なめた封筒からDNA 米」CNN日本版2022年8月28日配信

★参考文献

支持者「無実を証明」捜査側「間違いない」足利女児殺害、DNA再鑑定へ 朝日新聞2008年10月18日付

あなたにお勧め 未解決事件シリーズ

◆関連記事

』と功明ちゃん誘拐殺人事件-150x150.webp)

:毒を使う犯罪と女性-150x112.webp)