要約

本記事は、2000年の世田谷一家殺害事件について、犯人Xが現場に残した痕跡――麦茶や和副菜の摂取、毛髪と整容痕、宗教的飲料規範、小鳥の糞、硬水用洗剤とモハーヴェ砂、PC操作履歴――を多角的に分析し、Xの生活習慣・文化的背景を再構成する試みである。

食文化や宗教規範、自然保護、市民運動、ネット黎明期の交流空間、さらには人形劇とロボット文化の交錯までを射程に入れ、事件を「20世紀末日本社会の文化史的交錯点」として読み解く。

従来の犯罪学的枠組みにとどまらず、文化史・生活史的な補助線によって未解決事件を考察する視座を提示する。

2000年に起きた世田谷一家殺害事件は、いまだ解決されていない未解決事件である。

だが、現場に残された痕跡を丁寧に追っていくと、そこには単なる犯罪の記録を超え、当時の生活文化や社会の空気が立ちのぼってくる。 麦茶や和副菜といった食習慣、整った身だしなみを示す遺留品、炭酸飲料を避ける生活規範、そして米国文化圏やネット黎明期との接点――これらは犯人像の手がかりであると同時に、20世紀末の日本社会を映す鏡でもある。

前回の記事『世田谷一家殺害事件:DNAから犯人を考察する』では、犯人XのDNA型から祖先的背景を推測し、日系人父系と東欧系母系を持つ可能性を提示した。

本記事では、Xが残した遺留品や行動をもとに生活習慣や環境を再構成し、さらに被害者A氏が黎明期のパソコン通信やインターネットを活発に利用していた事実を踏まえ、両者がデジタル空間で交差していた可能性を検討する。

そうした些細な痕跡を「生活習慣」「宗教規範」「ネット文化」「科学技術と芸術の交差」といった切り口で読み解き、世田谷一家殺害事件を『時代の交差点』として捉え直す試みである。

本記事の対象と限界

| 対象 | 物証に基づく生活行動(食・飲・整容・居住環境・情報行動)の推定、検証可能な仮説の提示。 |

| 限界 | 既公開情報をもとにした再構成にとどまり、断定・特定は行わない。 |

| 記法 | F=事実/I=推論/H=仮説を明示。各章末に「代替説明」と「検証手順」を置く。 |

| 免責 | 司法判断や公的発表を代替するものではない。本記事は特定人物・団体の断定・中傷を目的としない。 |

麦茶を飲み、コーラやアルコール類を飲まなかったX

現場の冷蔵庫にはビールやコーラなども入っていたが、Xは麦茶を飲んだ形跡を残し、コーラには手を付けなかった。些細に見えるこの選択は、Xの生活習慣や文化的背景を示唆する可能性がある。

麦茶は日本文化に深く根付いた飲料であり、江戸時代には庶民の間で広く飲まれ、昭和期には夏の家庭で常備されるようになった。

日本統治時代には朝鮮半島や台湾にも広がり、日本独自に発展した家庭飲料文化の一端を担った。冷蔵庫の普及とともに「夏の常飲料」として家庭文化に定着し、象徴的な飲み物となった。麦茶を選んだという行為は、Xがこの文化圏に馴染んでいたことを示す。 一方で、コーラやビールといった甘味飲料やアルコールを避けた点は、単なる嗜好にとどまらず、文化的・宗教的規範、あるいは健康志向などの要素を反映している可能性もある。

| F(事実) | 麦茶を飲み、コーラやビールを飲まなかった。 |

| I(推論・中) | 無糖茶を常飲する習慣/東アジアの飲料文化に馴染む/砂糖飲料回避傾向。 |

| H(仮説・弱〜中) | 健康志向・宗教的規範・炭酸回避の生活習慣。 |

| 代替説明 | 偶然の選好/炭酸不耐/胃腸不調/単純嗜好。検証手順: 容器残量・飲用痕、他の飲食行動との整合性。 |

コラム:麦茶文化と戦後日本

麦茶は戦後日本の家庭文化において「夏の常飲料」として定着した。冷蔵庫の普及とともに家庭内での位置づけが制度化され、麦茶は単なる飲料ではなく「季節性」「家族性」を帯びた生活文化の象徴として機能するようになった。その後、朝鮮半島や台湾など旧植民地にも広がり、帝国期から戦後にかけての文化伝播の一端を担ったとみなし得る。

このように、麦茶の選択は一見些末な行為でありながら、生活史的・文化史的連関を映し出す指標である。飲料習慣という日常的実践の中に、地域的アイデンティティや歴史的記憶が埋め込まれている点は注目に値する。

トイレに残された痕跡と「インゲンの胡麻和え」

警察が採取した便の分析から、Xは犯行直前に「インゲンの胡麻和え」を食していたと推定されている。

これは典型的な和食副菜であり、和総菜を日常的に摂取していたことを暗示する。さらに、この惣菜はコンビニエンスストアや弁当専門店で一般的に提供されており、Xが都市的な「中食文化」を利用していた可能性を示している。

副菜まで口にしていた点は、食事に几帳面な傾向もうかがわせる。

| F(事実) | 胡麻・インゲンの摂取痕。 |

| I(推論・中) | 和総菜を常食/事件直前に弁当・惣菜を利用/副菜まで食べる几帳面さ。 |

| H(仮説・弱〜中) | 単身生活か、同居していても自炊率は低め。健康志向で野菜副菜を選ぶ習慣。 |

| 代替説明 | 家庭調理・差し入れ・外食の日替わり小鉢。 |

| 検証手順 | 胡麻の粉砕度や甘味の強度から製造ラインを推定し、販売店の副菜構成と照合する。 |

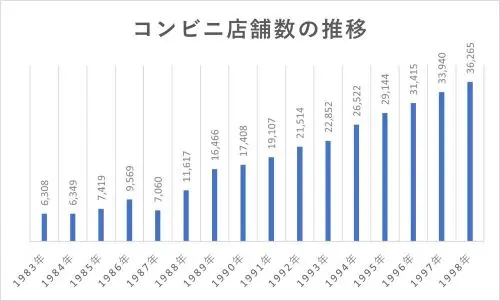

コラム:1990年代の中食ブーム

1990年代、日本のコンビニエンスストアは急速な市場拡大を遂げ、惣菜や弁当が「日常食」としての地位を確立した。とりわけ「胡麻和え」に代表される家庭料理風の副菜がパッケージ化・規格化されることで、伝統的な家庭食の要素が流通システムに取り込まれ、都市生活者の孤食や長時間労働に適合する形で再編成された。

この現象は、食文化の変容を示すと同時に、近代日本における「家庭」と「市場」の境界が曖昧化していく過程を象徴している。すなわち中食の普及は、単なる利便性の追求ではなく、社会的リズムや家族形態の変化を映し出す文化的指標として理解し得る。

毛髪と整容規範:バリカン痕とアイロン痕

Xの遺留品であるヒップバッグには2本の毛髪が残されていた。一本は長さ約5cmの黒髪、もう一本は両端がバリカンで切断された長さ5mmの黒褐色毛髪である。

ヒップバックの販売時期が1995年から1999年であることから、この期間および事件当日の2000年12月30日まで、Xの頭髪は短髪またはツーブロック系に整えられていたとみられる。また、少なくとも2度以上バリカンを使用していたことが示唆される。

加えて、ハンカチにはアイロンがかけられており、清潔感や整然さを重んじる生活様式が浮かび上がる。

| F(事実) | 黒〜黒褐色5cm毛髪/バリカン痕のある5mm毛髪/アイロン済みハンカチ。 |

| I(推論・中) | 短髪・刈上げ系/バリカンを継続的に使用/衣類にアイロンを施す生活。 |

| H(仮説・弱〜中) | 清潔・整然を価値とする生活環境(家庭・寮・軍属・宗教共同体の可能性)。 |

| 代替説明 | アイロンは同居人による習慣/バリカンは理容店施術でも説明可能。 |

| 検証手順 | 毛髪の整髪料や皮脂酸化物、ハンカチの糊成分やプレス温度域の分析。 |

コラム:2000年前後のファッション

2000年前後の日本においては、裏原宿系ファッションやストリートスタイルが若者文化を牽引し、都市的アイデンティティの表象として機能していた。

他方で、同時期には『ユニクロ』を代表とするファストファッションが急速に普及し、低価格かつ清潔感を強調した衣服選択が日常生活に組み込まれていった。

これにより、流行的かつ自己表現的な装いと、規律性・実用性を重視する衣服選択との二重構造が社会に並存することとなった。

Xの外見的特徴や遺留品から推定される整容規範は、前者の流行文化よりもむしろ後者の傾向に親和的である。すなわち、Xの身だしなみは流行追随ではなく、宗教的・文化的規範や生活習慣に根差した「規律的実践」として理解することが可能である。

コーラを避ける宗教的背景の可能性

前回の記事『世田谷一家殺害事件:DNAから犯人を考察する』で示したように、Xにはプロテスタント的教育背景が想定される。

現場でコーラを避け、麦茶を選んだ行為は、単なる嗜好以上に、宗教的あるいは文化的規範に影響された可能性を示唆する。

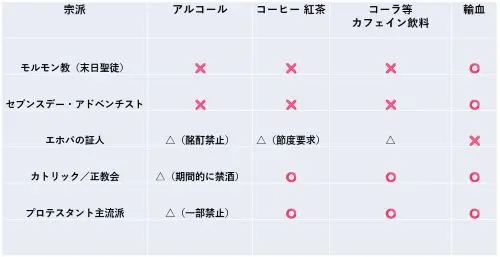

特にM教やE教といったプロテスタント系新興宗教の一部宗派では、カフェインや炭酸飲料の摂取を禁忌とする慣習が知られており、Xの生活習慣との接点を考慮する余地がある。

| F(事実) | コーラ、アルコール飲料を飲まなかった。 |

| I(推論・中) | 甘味・炭酸・カフェインを抑制する宗教規範が影響した可能性。 清潔な外見と併せると、規律的生活習慣の一端を示す。 |

| H(仮説・弱〜中) | 特定宗派(例:M教、E教)の規範に由来する生活スタイル。ただし断定はできず、伏字扱いにとどめる。 |

| 代替説明 | 健康管理/スポーツ減量/胃腸不調/単純な嗜好。 |

| 検証手順 | 宗教関連印刷物・紙片・標語や習慣的言語痕の有無。 |

コラム:宗教と飲料のタブー

プロテスタント系の新宗派には、モルモン教やセブンスデー・アドベンチスト、さらにはエホバの証人など、カフェインを含む飲料を禁忌とする教義を持つ例が少なくない。これらの規範は単なる嗜好の制限にとどまらず、身体規律を通じた自己統制や共同体的アイデンティティの強化、さらには世俗文化からの差異化を実践する手段として機能している。

したがって、飲料の選択といった一見些末な日常的行為であっても、信仰体系と結びついた文化的実践として解釈することができる。Xがコーラを避け麦茶を選んだという選択も、宗教的規範が生活様式に浸透していた可能性を検討するうえで重要な指標となり得る。

小鳥の糞と自然環境保護

ヒップバックには、スズメよりも小型の鳥の糞が付着していた。これは一見些細な痕跡であるが、Xまたはその周辺環境において小鳥の飼育が行われていた、あるいは野鳥観察や自然保護活動に関わっていた可能性を示唆する。糞の付着は、日常的に鳥と接する生活空間を背景としたものとも考えられる。

| F(事実) | スズメより小型の鳥の糞がバッグに付着。 |

| I(推論・中) | 小鳥飼育、野鳥観察、自然保護活動との関わり。 |

| H(仮説・弱〜中) | X本人または周囲の環境に小鳥の飼育が存在した可能性。 |

| 代替説明 | 駅前や公園での偶発的付着/自転車やバイク駐輪時の上空通過。 |

| 検証手順 | 糞中の餌成分(飼料由来か野生由来か)を比較、羽毛繊維や木材粉の検出、付着箇所の複数性の確認。 |

コラム:市民運動としての野鳥観察

1990年代の日本において、野鳥保護やバードウォッチングは市民活動として広がりを見せ、自然環境への関心と都市生活者の「エコ志向」が結びつく現象として定着した。

この潮流は国内に閉じたものではなく、米国の「全米オーデュボン協会(National Audubon Society)」に代表される市民主体の自然保護運動とも響き合っていた。

したがって、バードウォッチングや野鳥保護活動は単なる趣味的行為ではなく、環境意識の高揚と生活文化の変容を映し出す指標として理解できる。

小鳥の糞という一見些末な痕跡も、その背後にある文化的・社会的文脈を読み解く契機となり得る。

硬水の洗剤とモハーヴェ砂漠の砂

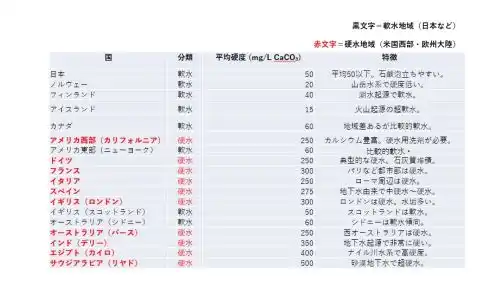

ヒップバックからは硬水に溶解しやすい成分を含む洗剤が検出され、さらにモハーヴェ砂漠由来とされる砂粒が確認された。これらは一見するとXが米国西部に滞在または生活経験を有していた可能性を示唆する。

| F(事実) | 硬水適性の洗剤痕、米国西部(モハーヴェ砂漠)由来とされる砂粒の付着。 |

| I(推論・中) | 中古流通・輸入品に伴う二次付着の可能性を優先的に検討すべき。 並行して硬水圏における生活歴や渡航歴の可能性も排除できない。 |

| H(仮説・弱〜中) | 米国西部における生活経験、渡航歴、あるいは物流経路上での接触の可能性。 |

| 代替説明 | 国内で流通する輸入洗剤の使用、イベントや観光土産等に由来する砂の混入。 |

| 検証手順 | 界面活性剤のタイプ(LAS/AE/石鹸系)や香料トレースの分析。 砂の鉱物組成や粒度による産地特定精度の向上、販売年代との整合性の再照合。 |

コラム:硬水文化と生活用品

日本は軟水文化圏に属し、硬水に特化した洗剤や生活用品は一般的に流通していない。これに対し、米国やヨーロッパでは硬水環境に適応した洗剤の使用が生活の前提条件となっており、水質が日常生活の物質文化を規定する要因として作用してきた。

したがって、遺留品から検出された硬水適性の洗剤成分は、Xの生活史において海外の物質文化と接点を持っていた可能性を示す微細な証拠と位置づけられる。

この痕跡は、単なる洗剤の残留ではなく、水環境と生活習慣の交差点を映し出す文化的指標である。

被害者A氏とパソコン通信・インターネット

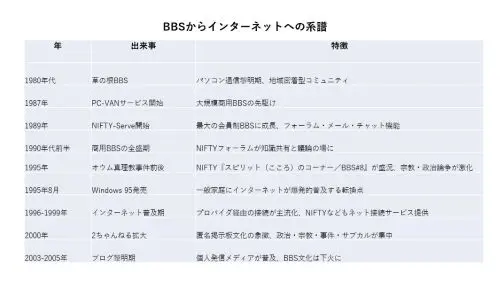

A氏は1997年刊行の『インターネットでわかったことできたこと』に寄稿し、自身について「インターネット歴1年」「電子メールはパソコン通信から7年」と述べていた。

また、『AERA』(1996年8月号)では「ドメインは、特許、商標に準じる資産」「ドメイン取得を巡り国際的なブローカーが暗躍している」と語り、黎明期から先見的な視点を持っていたことがうかがえる。A氏はパソコン通信・草の根BBSのアクティブユーザーであり、ネット空間においても積極的な活動を展開していた。

一方でXは現場でA氏のパソコンを操作し、科学技術庁(2001年1月6日から『文部科学省』)や大学の研究機関のサイトを閲覧し、劇団四季のチケット購入を試みた形跡を残している。

これらの行為から、Xもまた日常的にパソコンを扱い、一定の操作習熟度を持っていたと推定される。

ウェイバックマシン(Wayback Machine)で確認すると、科学技術庁の1999年2月のTOPページには「科学技術政策、航空・宇宙、ライフサイエンス、原子力、地震、海洋安全、振興施策、採用情報」などが並び、2001年2月の文部科学省「科学技術」関連ページには「ロボット創造国際競技大会(ロボフェスタ)」公式ページへのリンクが掲載されていた。

このイベントは世界初のロボットをテーマとした総合的な催しであり、競技会、展示、フォーラムなどが行われた。犯人Xはこうしたページを閲覧していた可能性がある。

| F(事実) | A氏はBBS・パソコン通信に積極的/XはPC操作を行う。 |

| I(推論・中) | 双方(またはXの親族)とも行政・IT・文化領域に関心を示していた。 |

| H(仮説・弱〜中) | BBSや掲示板文化圏において両者(またはXの親族)が交差していた可能性。 |

| 代替説明 | XのPC操作は現場での偶発的行為に過ぎず、接点はオフライン(地域・業務・趣味)であった可能性。 |

| 検証手順 | 当時のBBSログや会報、旧メールID、オフ会記録の調査。 さらにPCのIME辞書や入力痕跡の分析により、使用者の語彙・関心領域の特定を試みる。 |

コラム:1990年代後半のネット文化

1990年代後半は、草の根BBSからインターネットへの移行期にあたり、社会的議論の舞台が大きく変容した時代であった。

政治的討論や社会批評はBBSやメーリングリストにおいて頻繁に交わされ、匿名性を基盤とした新たな公共圏が拡大していった。この過程で形成された交流空間は、従来の地域的・職業的なコミュニティを超えて、人々を結びつける場として機能した。

その文脈に照らせば、A氏とXが同じデジタル空間に居合わせた可能性は、偶発的というより、当時の時代状況からみて十分に想定可能な現象であると解釈できる。

コラム:ロボフェスタと文化的交錯

2001年に横浜で開催された「ロボット創造国際競技大会(ロボフェスタ)」は、世界で初めてロボットを総合的主題として掲げた国際的イベントであった。

それは単なる科学技術の展示にとどまらず、競技会・展示・フォーラムを通じて、工学的知と芸術的表現の境界領域を前景化するものであった。

メディア報道においては「未来社会を象徴する存在」としてのロボット像が強調され、そこには産業技術の成果と同時に、舞台芸術やポピュラーカルチャーにおける「表象装置」としてのロボット像が重ね合わされていた。

この文化的文脈は、人形劇や人形アニメーション制作に関与した被害者A氏の活動領域と、Xが閲覧したとされる科学技術庁・文部科学省サイトに掲出されたロボット関連ページとのあいだに、直接的因果関係を見出すことは困難であるにせよ、「人形からロボットへ」という技術的・美学的連続性を想起させるものである。

人形劇における身体性の模倣や演出の機械化は、ロボット工学における「擬似身体」「人工的動作」の探究と同一の軌道上に置くことが可能であり、この相同性が文化史的に注目される。

さらにこの連続性は、日本固有の問題系にとどまらず、グローバルな文化史の系譜とも接続している。ヨーロッパでは18世紀から19世紀にかけて自動人形(オートマタ)が上流階級の娯楽と科学実験の双方に位置づけられ、身体模倣と機械仕掛けの融合が「生と非生の境界」をめぐる想像力を刺激した。

また20世紀のアメリカでは、ディズニーによるオーディオ・アニマトロニクス(機械仕掛けの人形劇装置)がテーマパーク文化の中心に据えられ、「テクノロジーと物語世界の融合」が大衆文化の一部となった。

このように考えると、ロボフェスタは単に「ロボット工学の祭典」であるのみならず、オートマタからアニマトロニクス、そして21世紀のロボティクスへと至る国際的連続性の日本的展開として位置づけられる。

すなわち、A氏とXの関心領域が交錯する文脈は、同時代のローカルな偶然に還元されるものではなく、むしろ「科学技術と芸術文化の相互浸透」というグローバルな歴史的潮流の一断面として理解し得るだろう。

結語

Xの人物像は、清潔な生活習慣を持ち、和副菜や無糖茶を選好しつつ、米国文化圏との接点を有していた。

| 食・飲 | Xは無糖茶を選好し、和副菜を受容する食習慣。 |

| 整容 | Xは短髪〜刈上げ系の整容規範と、衣類にアイロンを施す清潔志向。 |

| 環境 | Xは小鳥飼育または野鳥観察・自然保護圏への関与の可能性。 |

| 水・洗剤 | X硬水適性洗剤の痕跡と米国西部砂の付着。 |

| 情報・行動 | XはPCを使用。A氏はPC操作に習熟し、行政情報や舞台芸術に関心。 |

| 規範 | Xは甘味・炭酸を避け、整容規範と結びつく宗教的・文化的背景の示唆。 |

また、プロテスタント系新興宗教的な規範や自然保護活動に親和性を示し、被害者A氏と同様にインターネット黎明期の空間に出入りしていた可能性がある。

もし両者がオンライン空間で交錯し、その延長線上で事件が生起したのだとすれば、世田谷一家殺害事件は単なる未解決殺人事件ではなく、「20世紀末の生活文化とネット社会の交錯点」に位置づけられる歴史的事象とみなすことができるだろう。

さらに本シリーズで提示してきた仮説として、被害者A氏とXの親族が知人関係にあった可能性がある。その場合、Xは親族を媒介としてA氏と実生活で接点を持ち、やがてデジタル空間でその関係を強化したとも考えられる。

もしこの二重の接点が存在したとすれば、本事件は「旧来型の人的ネットワーク」と「オンライン交流」が交錯する地点で発生した、20世紀末日本社会における特異な事例といえる。

本記事の意義は、未解決事件を文化史的観点から読み解く試みにある。すなわち、物証や行動痕を「生活習慣」「宗教規範」「ネット文化」「科学技術と芸術の交差」といった補助線に基づいて再解釈することで、事件を「20世紀末日本社会の文化的交錯点」として位置づけることが可能となるのである。

本事件は、犯罪の謎にとどまらず、生活文化・宗教・科学技術・ネット社会が複雑に絡み合った時代の鏡像ともいえよう。

◆参考資料

(社)日本フランチャイズチェーン協会『業種業態別店舗数の推移』

インターネット利用研究会編著『インターネットでわかったことできたこと』1997年

『AERA』1996年8月15日号

中日新聞『世田谷一家殺害30日で10年遺留品多数も難航検出染料を捜査』2010年12月24日

NHKニュース『東京・世田谷一家殺害遺留品から黒と黒褐色の頭髪犯人のものも』2018年8月3日

中日新聞『遺影に逮捕伝えたいなぜ一人解決願う日々世田谷事件息子一家失い18年』2018年12月30日

◆世田谷一家殺害事件・考察シリーズ

』アイキャッチ画像-150x150.webp)

』イメージ画像-150x112.webp)