要約

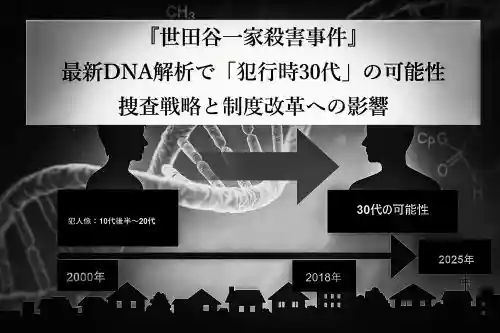

本記事は、世田谷一家殺害事件(2000年発生)の最新DNAメチル化解析による「犯行時30代」推定を基に、その学術的根拠、捜査戦略への影響、制度改革の可能性を多角的に分析する。筆者がこれまで提案してきた「10代後半〜20代前半」説を再評価し、犯人像を1970年前後生まれと再設定。職業・居住形態を拡張し、親族経由の接点に加えて同世代的ネットワークも想定する。さらに、国際的系譜背景の希少性を維持・強化しつつ、今後の再探索と遺伝的系譜学導入の必要性を提示する。

四半世紀を経て、これまで定着してきた犯人像が根底から揺らいだ——。2000年12月31日深夜、東京都世田谷区上祖師谷で一家4名が犠牲となった未解決殺人事件について、新たな科学的知見が提示された。

本記事は、この最新情報の学術的背景、捜査戦略への波及効果、さらには制度的改革の必要性を体系的に整理し、事件の現状を多角的かつ批判的に理解するための素材を提供することを目的とする。

FNNの独自取材(2024年12月29日放送)によれば、警視庁が現場遺留のDNAを専門機関で解析した結果、犯行時点における推定年齢は「30代」であった可能性が指摘された。

この30代という年齢層は、従来、服装や体格といった外形的特徴に基づき2018年に警視庁が公式に示した「15〜20代」という推定よりも高齢側にシフトし、現在の推定年齢は50〜60代に達することになる。

なお、この年齢推定が警視庁による公式発表ではない点は留意が必要である。

年齢推定の根拠はDNAメチル化解析

本章では、犯行時年齢推定の根拠として採用されたDNAメチル化解析の分子生物学的基盤と、その応用によって得られた推定値の解釈枠組みを学術的視点から論究する。

解析手法の理論的背景、統計的精度評価、さらに暦年齢との系統的差異を考察しつつ、本事件における法医学的および捜査戦略的含意を精緻に明らかにする。

エピジェネティック・クロックの仕組み

報道によれば、当該解析はDNA分子上の特定CpG部位におけるメチル基(−CH₃)付加パターンの経時的変動を精緻に定量化し、これを老化指標として利用する、いわゆる「エピジェネティック・クロック」モデルを適用して実施されたものである。

このモデルは、加齢に伴って進行する部位特異的メチル化変動のプロファイルを、膨大かつ多様な背景を有する大規模年齢コホートデータと高次統計的手法により照合・回帰分析し、年齢推定における誤差を極小化することを目的とする。

解析過程では、DNA抽出からビスルファイト処理、次世代シーケンシングまたは高密度マイクロアレイによるCpGメチル化率の測定、さらにはノイズ補正やバッチ効果除去といった品質管理工程が組み込まれている。

その結果、推定される生物学的年齢の予測精度は標準誤差±2〜3年という、法医学応用において国際的に認められる水準の高精度を達成している。

生物学的年齢と暦年齢の違い

推定対象となるのは「生物学的年齢」であり、必ずしも暦年齢と線形的かつ単純に対応するわけではない。

この概念は、個体の組織・細胞レベルにおける老化進行度を総合的に反映するものであり、その決定要因は遺伝的素因、エピジェネティック修飾の累積様式に加え、代謝状態、免疫機能の維持度、長期的な生活習慣や職業的・心理的ストレス、栄養バランス、環境曝露(大気汚染や化学物質など)といった複合的要因の相互作用に依存する。

これらは時間経過とともに非線形的に作用し、老化速度を加速または抑制し得るため、暦年齢が30代後半であっても高い健康度やストレス管理により老化速度が緩徐であれば、生物学的年齢は30代前半と推定され得る。

その逆に、不健康な生活様式や持続的な負荷要因、慢性疾患が存在すれば、20代後半であっても30代相当と算定される可能性がある。

このような年齢指標の変動幅およびその統計的解釈は、捜査戦術における年齢層設定、容疑者プールの最適化、さらには捜査資源配分の合理化においても極めて重要な法科学的示唆を提供しうるだろう。

世田谷一家殺害事件への適用結果

FNNの報道によれば、犯行時における推定年齢は30代とされ、この推定値は長らく捜査や世論形成の基盤をなしてきた「15〜20代」説を根底から再構築し得る深甚な含意を孕んでいる。

特に、2018年に警視庁が公式見解として提示した若年層中心の犯人像との乖離は顕著かつ構造的であり、この差異は単なる年齢数値の補正にとどまらず、捜査方針の優先順位付け、プロファイリング手法の選定基準、さらには情報収集および分析プロトコルの再設計を迫るものである。

仮に今回の推定が科学的裏付けを伴って事実と確定されれば、犯人は事件発生から四半世紀を経た現時点で50〜60代という中高年層に到達している計算となる。

この年齢層の変化は、捜査対象の地理的・社会的範囲の再設定、容疑者リストの包括的再評価、目撃証言の信頼性・再現性の検証、さらには加齢に伴う身体的・心理的行動特性の変容分析、行動履歴の時系列的再構築に至るまで、複層的かつ直接的な影響を及ぼす可能性が極めて高く、もし報道内容が事実であれば極めて重要かつ戦略的意義の大きい知見となり、捜査戦略全体に波及効果をもたらし得る。

警視庁は公式発表せず

本章では、警視庁が犯行時30代という年齢推定を現時点で公式発表していない理由と、その背後に潜在する複合的な捜査上・情報戦略上の動機を批判的に検討する。

ここでは、科学的に妥当とみなされる知見であっても、特定の捜査局面における情報非対称性の維持や、社会的影響の波及管理といった観点から、意図的に公開が制限される事例が存在するという前提を置く。

このような判断の意思決定プロセス、そこに作用するリスク評価や戦術的優先順位付けの基準、さらにはその社会的・国際的影響を体系的に理解することは、事件の全体像や捜査戦略の構造的文脈を把握するうえで不可欠である。

情報流出(リーク)の可能性と背景

今回の報道は警視庁による公式発表ではなく、DNAメチル化解析という高度で専門性の高い検査手法の詳細が併せて提示されていることから、その情報源は解析を担当した外部研究機関(大学や民間ラボ)である可能性が高いと推測される。

典型的な情報経路としては、まず警察から外部研究機関へ犯行現場で採取されたDNA試料の解析依頼が行われ、その結果が研究機関内で共有される。研究成果の学会報告や論文化が検討される過程や、内部関係者の非公式な発言を通じて、報道機関に情報が伝わる場合がある。

このようなリークが生じる背景には、国内での重大刑事事件に先端的DNA年齢推定が適用されたという学術的価値の高さや、25年に及ぶ未解決事件という社会的関心の強さがある。

また、警察が公式発表を控えることで、得られた知見が社会的・学術的に活用されないまま埋もれてしまう懸念や、研究者個人の正義感・評価獲得欲求といった動機も作用し得る。

しかし、こうした非公式情報開示は守秘義務や契約条件に抵触する可能性があり、捜査機関との信頼関係を損なう危険性を伴う。特に重大事件においては、外部への無許可の情報流出が捜査の進行や証拠保全に直接影響を及ぼす場合もあり、その倫理的・法的妥当性には慎重な検討が求められるだろう。

情報戦略としての非公開の可能性

警視庁は、この推定結果を現時点で公式に公表していない。その背景には、情報提供者層を戦略的に限定し、元知人や近親者など犯人像に物理的・心理的に近接する層から、より高い信頼性と具体性を有する情報を優先的に抽出するという高度な情報戦術的配慮が介在していると考えられる。

この戦略は、単に情報の質を向上させるだけでなく、提供された証言や情報の裏付け精度を高め、後続捜査における再検証やクロスチェックの効率を飛躍的に向上させる可能性を持つ。

さらに、広範な公表によって不可避的に生じるノイズ情報や虚偽通報の増大、情報過多による捜査リソースの分散、加えて犯人側における警戒心の高揚が証拠隠滅や行動パターンの意図的変容を誘発する可能性といった、多層的かつ相互に関連し合うリスク要因を最小化する意図も推察される。

| 観点 | メリット | デメリット |

| 情報提供の促進 | 年齢層情報は目撃証言や記憶を呼び起こしやすく、国民からの新たな情報提供が期待できる。 | 年齢推定を誤解した情報提供(例:暦年齢と混同)やノイズ情報の増加。 |

| 世論喚起・風化防止 | 大きな報道によって事件の存在を再び注目させ、風化を防止。海外からの情報提供の可能性も高まる。 | 報道の熱が冷めると再び関心が低下し、短期的な効果に終わる恐れ。 |

| 捜査網の拡大 | 国内外に散らばる可能性のある容疑者群に対し、広範な情報網を形成できる。 | 犯人本人や関係者に警戒心を与え、潜伏先や生活パターンを変えられるリスク。 |

| 技術力の印象付け | 最新DNA解析技術の存在を示し、犯人に「科学的に追い詰められている」という心理的圧力を与える。 | 犯人が証拠隠滅の方法を高度化し、将来の証拠収集を難しくする可能性。 |

| 国際協力の呼び込み | 民族推定と年齢層が組み合わさることで、海外捜査機関や移民コミュニティに協力要請しやすくなる。 | 情報が一人歩きして国際的な人権問題や差別議論を引き起こす懸念。 |

これらの要因は、単発的な事案対応ではなく長期的な捜査継続性や組織的資源管理の観点からも重要であり、情報精度の向上と選別効率、さらには限られた捜査資源の最適配分を同時に実現するための、体系的かつ計画的な戦略の中核的要素として位置付けられるだろう。

過去の若年犯人像との乖離

25年間にわたり、犯人の腰回りの細さや若者風の服装といった外見的特徴が強調され、その結果として「若い犯人像」が社会的・文化的記憶および捜査実務の両面において深層的に定着してきた。

この固定観念は、犯罪プロファイリングにおける初期仮説の形成や目撃証言の解釈枠組みにも影響を及ぼし、容疑者選定や情報収集戦略に長期的な方向性を与えてきたと考えられる。

しかし、これらの外見的要素は必ずしも犯人の暦年齢や生物学的年齢を直接的かつ一義的に示す指標ではなく、むしろ当該時代のファッション動向、地域的入手可能性、社会経済的背景、一時的な着装選択といった偶発的・非恒常的要因の影響を強く受ける可能性がある。

さらに、現場に残された遺留品が犯人の常用品であると断定する根拠はなく、意図的に他者から借用・入手されたものや、事件遂行のために特別に調達された品(盗品など)であるシナリオも想定可能である。

このような条件下では、外見や服装のみを基盤とした年齢推定は統計的にも法科学的にも限界を内包しており、バイアスの影響を免れ得ない。

したがって、今回提示されたDNAメチル化解析という分子レベルの客観的データは、従来の外形依存型推論モデルを批判的に再評価し、犯人像の年齢層を構造的に見直す契機として極めて学術的・実務的意義を有する。

スクープ報道の位置づけ

今回提示された情報は、FNNによる独自取材の成果であり、現時点において警察当局からの公式な裏付けや検証結果が付随しないまま報道されたものである。

このような報道手法は、情報源の独自性と即時性を優先する一方で、受け手側に一定の解釈負荷と批判的読解を求める性質を有する。理解には報道内容と既存公的情報との照合、信頼性評価、情報源の可能なバイアス分析など多角的な情報リテラシー能力が必要である。

| 項目 | 公式発表型(警視庁会見など) | スクープ型(FNN独占など) |

| 情報の信頼度 | 高い(発表元が警察)公式見解として広く信用されやすい。 | 受け手に「推測報道」の印象が残る可能性。 |

| 情報提供の反応 | 公的情報として市民の行動を直接促すため、幅広く届く。 | 公式ではないが、特定層が反応(元同僚・知人・家族など内部情報を持つ人が動く可能性)。 |

| 捜査上の柔軟性 | 発表内容は固定化され、後で修正・撤回が難しい。 | 情報を段階的に小出しでき、誤差や追加情報にも対応しやすい。 |

| 犯人への心理効果 | 犯人に強いプレッシャーを与える(「警察が確証を得た」と錯覚させられる)。 | 犯人に「情報が漏れている」と感じさせ、行動変化を引き出す可能性。 |

| リスク管理 | 誤解や誤情報の拡散を抑えやすいが、柔軟な情報操作は困難。 | 情報の真偽や解釈が受け手次第で変わるため、誤解や風評リスクが高い。 |

| 国際的波及 | 外国メディアにも一斉配信されやすい。 | 海外では「リーク情報」として扱われ、興味関心は引きやすいが信頼性評価は国によって差が出る。 |

また、この手法は報道倫理上、事実確認のプロセスや情報発信のタイミングに関して微妙な判断を伴い、社会的影響力や世論形成への波及効果を慎重に管理する必要がある。

報道機関側の意図としては、広く一般市民や事件関係者、さらには潜在的に情報を保有する周辺人物に対し、記憶の喚起や通報・証言提供といった能動的反応を誘発すると同時に、社会的関心を再燃させ、事件に関する集団的記憶を維持・強化することが戦略的に企図されていると考えられる。

捜査と世論の反応

本章では、今回の年齢推定情報が捜査活動および社会的認知に及ぼし得る影響を、時間軸別かつ相互作用的な観点から分析する。

短期的な通報動向から中期的な監視強化、さらに世論喚起や事件風化防止策への波及まで、多層的な反応構造を捉え、その戦略的含意を明確化することを目的とする。

短期的影響

新報道により、事件当時30代であったと推定される人物に関する通報が寄せられる可能性は統計的に有意に上昇し、その中には過去に一定期間の人的接触を有した元知人や近隣住民、職業的・社会的文脈での関係を持つ元同僚といった、犯人像に直接的な参照点を提供し得る情報源からの、比較的具体性および再現性の高い証言が含まれることが十分に予想される。

他方、このような報道を契機とする社会的関心の急激な高揚は、認知心理学的観点からすれば記憶の再構成過程における曖昧性や先入的バイアスの影響を助長し、結果として誤認情報や虚偽の関連付けが増加する傾向を示す。

また、悪意ある動機や自己顕示欲に基づく意図的な虚偽通報の件数増加も併発し得るため、全体として情報エコシステム内のノイズレベルは急峻に上昇し、それに伴い捜査当局が行う証言内容の精査・裏付け・交差検証といった各プロセスにおける認知的・時間的・人的コストは顕著に増大する可能性が高いと推測できるだろう。

中期的影響

該当年齢層を対象とした裏付け捜査や長期的監視体制の強化が、組織的かつ計画的に進行する可能性は極めて高い。

この過程では、対象人物の行動様式や社会的接触ネットワークの変化に加え、経済的活動の縮小・拡大傾向、資産の段階的処分や海外移転、居住形態の変更や二重拠点化、さらには日常的行動パターンの微細な変容、購買行動や交通利用傾向の変化といった、行動科学的および社会経済的指標が複合的に新たな手がかりとして抽出され得る。

これらの情報は、オンライン行動履歴や位置情報履歴などのデジタル行動痕跡(デジタルフットプリント)や金融取引記録、防犯カメラ映像解析など多様なソースと統合され、時系列的に蓄積・解析されることで、過去の行動履歴との整合性検証や潜在的逃避行動の予兆把握、さらには将来的な行動予測モデルの構築に資する可能性がある。

このような多次元的データ統合は、従来型の捜査手法では見落とされがちな微細な異常値を抽出し、長期未解決事件における突破口形成の一助となり得るだろう。

世論喚起と風化防止

事件への注目が再燃する一方で、警察当局からの公式発表が欠如している状況では、得られた知見や推定結果が司法的・捜査的に確証を伴う「決定打」として機能し得ないとの認識が、一般社会のみならず専門家コミュニティにおいても徐々に拡散する傾向が強まっている。

このような認識の浸透は、社会心理的側面からみれば期待と不信感が併存する複雑な感情構造を醸成し、メディア報道やオンライン言論空間における言説形成に長期的影響を及ぼす可能性がある。

加えて、この情報の真偽や確度に関する不確実性が残存する限り、世論の期待値は揺らぎやすく、結果として捜査活動に対する信頼感や制度的正当性評価にも影響を波及させるリスクが高まる。

こうした不確実性は、捜査当局による情報発信戦略や社会的関与の在り方に対する批判的議論を誘発し、事件解決への協力態勢や情報提供の質・量に中長期的な変動をもたらす可能性が否定できない。

制度面の課題

本章では、日本における刑事司法制度の枠組み内でDNA鑑定がどのような範囲で適用され、いかなる運用上の制約を受けているのかを精緻に分析するとともに、国際的事例の比較検討を通じて浮かび上がる制度的課題を批判的に論じる。

特に、重大未解決事件に対する先端解析技術の導入可否や、そのための法制度改正の必要性について、分子生物学的・法学的・倫理哲学的観点を統合し、多角的かつ体系的に検証することを意図する。

また、本分析を通じて得られる知見をもとに、科学的進展と人権保障、社会的信頼性の均衡を図りつつ制度改革を進めるための方向性を展望する。

日本のDNA鑑定の制限

現行の日本の刑事司法制度においては、DNA型鑑定の適用範囲は個人識別に資する一致確認に厳格に限定されており、欧米諸国で部分的に導入されている顔貌復元や体質予測といった先端的表現型推定手法は法的に認められていない。

仮に体質推定が制度的・技術的に許容され得たとしても、それは犯人の現在あるいは将来の疾病発症リスク、代謝傾向、身体的形質といった確率的属性を推認するに過ぎず、その情報単独では捜査の直接的突破口とはなりにくい。

これらの推定結果を実効的かつ倫理的に活用するためには、医療機関や公衆衛生当局との間での厳格な情報共有プロトコルや相互運用可能なデータ連携基盤の構築、ならびにプライバシー保護と人権保障を両立させるための包括的制度整備が不可欠である。

また、顔貌復元技術の適用可能性に固執するよりも、国外で実用化が進むオンライン家系図プラットフォームや大規模遺伝系譜データベースを活用した遺伝的系譜学的アプローチの方が、国境を越えた親族関係や移民経路の特定において高い実効性を持ち得る。

しかしながら、日本においてはこの種の手法の適法性、倫理的妥当性、国際的相互運用性を巡る学際的議論や制度設計は依然として未成熟な段階にとどまっている。

海外との比較と法改正議論

欧米の法執行機関においては、重大未解決事件に限定して高度なDNA表現型推定や遺伝的系譜解析といった先端技術を適用する事例が散見され、その際には国境を越えたデータベース活用、家系図サービスとの照合、さらには国際捜査機関とのリアルタイム情報交換といった複合的手段が組み合わせられることも多い。

これにより、対象者の絞り込みや国際的な情報連携が従来よりも迅速かつ効果的に進められ、具体的に容疑者特定や未解決事件の進展に寄与したケースも報告されている。

これらの比較法的知見は、日本においても現行制度下での解析範囲拡大や先端技術の選択的導入、さらには倫理的ガイドラインの整備や国際相互運用性の確保を巡る政策的・法的議論を再燃させる契機となる可能性が高い。

そのため、立法府、司法、学術界、さらには国際協力の枠組みを担う外交当局や民間データベース運営主体をも巻き込んだ、多角的かつ長期的視野に立った検討が求められる。

制度改革への布石

FNNの報道で明らかになった今回の事例は、先端的分子解析技術を重大刑事事件の解明に資する形で適用する必要性を、実証的かつ鮮烈に浮き彫りにしたのみならず、その技術の科学的信頼性、法的正当性、倫理的許容範囲を統合的に評価し得る制度改正論議を本格化させる潜在的触媒となり得るものである。

加えて、この報道が行われた背景やタイミング、主にテレビというマスメディア特性を踏まえた対象視聴者層(広く一般視聴者から潜在的情報提供者まで)の選定、報道媒体としての到達範囲や影響力などを考慮すると、制度改革を見据えた布石や議論喚起の意図が含まれている可能性も否定できない。

この知見は単なる技術導入の可否を超え、比較法的視座からの制度適合性や持続可能性の評価、捜査機関・司法機関・学術界・民間事業者など異分野主体間における高度な連携モデルの制度設計、さらには社会的合意形成を支える透明かつ説明責任を伴うプロセスの構築といった、重層的かつ長期的改革課題の精緻な検討を加速させる契機となりうるだろう。

展望

本章では、前章までに分析した年齢推定結果および制度的背景を踏まえ、今後の捜査戦略、技術活用の可能性、社会的・制度的波及効果といった将来展望を多角的に検討する。

ここでは、科学的知見が捜査実務に与える具体的影響、国内外での応用可能性、そして本事件が日本の刑事司法制度改革における触媒となり得るか否かを論じる。

捜査戦略への波及

限定的情報公開は、犯人像に物理的距離や心理的親近性を有する元知人・親族といった特定の社会的サブグループからの情報提供を選択的に促進し、その結果、収集される情報の内容的具体性および証拠価値の信頼性水準を相対的に向上させ得る。

こうした情報は、事件の時間的・空間的文脈や犯人の生活史に関する高精度の参照点を提供し、プロファイリングや容疑者絞り込みの精度向上に資する可能性が高い。

加えて、本人に間接的な心理的圧迫や緊張を与え、逃亡行動や証拠隠滅といった選択肢を狭めることで、犯人自身を追い詰める効果も期待できる。

また、この種の選択的情報開示は、証言・物証の裏付け作業における検証プロセスを構造的に効率化し、捜査資源の投入優先度を科学的根拠に基づき最適化する制度的条件を整える効果を持つ。

結果として、限られた人的・時間的・財的資源を最も戦略的価値の高い案件や捜査経路に集中的に配分することが可能となり、長期未解決事件の解決確率を統計的に有意に高めることが期待される。

技術活用の広がり

DNAメチル化解析の社会的認知度と科学的評価が高まることにより、その分子生物学的精度や法科学的信頼性についての学術的・市民的理解が一層深化し、国内の他の未解決事件に対する体系的かつ戦略的応用の可能性が格段に増大するだけでなく、国際共同捜査や越境犯罪対策における捜査支援手段としての地位も飛躍的に高まると考えられる。

この過程では、相互運用性を備えた国際的DNAデータベースや多国間情報共有ネットワークとの連携が鍵となり、停滞していた過去事案の進展促進や、新規の証拠補強、さらには国境を越える容疑者特定プロセスの時間的短縮と精度向上が期待される。

加えて、これらの国際協調的枠組みは、各国間の法的・倫理的基準の調整やデータ保護規範の標準化を通じ、長期的には国際刑事司法の実効性と正統性を高める制度的インフラの強化にも寄与し得るだろう。

25年目の転機となるか

四半世紀を経た現在、もし今回の報道内容が事実であるならば、長年にわたり蓄積されてきた科学捜査技術の進歩と、それに加えて近年導入された新規解析手法が、未解決の複雑かつ広範な事案に対して真の突破口を提供し得るのか、それとも社会的関心を一時的に喚起するにとどまり、やがて短命な現象として消散してしまうのか——その分岐点に我々は立たされている。

この岐路において試されているのは、単なる技術的有効性のみならず、事件解決に至るための制度的枠組みの適合性、捜査プロセスの運用可能性、さらには社会的合意や倫理的許容度といった多層的要素の持続可能性である。

こうした要素が有機的に結びつき、長期的視点からも安定的に機能することが証明されて初めて、この技術的飛躍は単なる一過性の話題を超えて、制度改革や国際的捜査協力の推進力となり得るだろう。

まとめ:従来仮説の再評価と新たな作業仮説

前提:本章はFNN報道(2024年12月29日放送)の「犯行時30代」推定が事実であることを前提に、生物学的年齢が暦年齢と±数年の誤差を含む点を考慮して構築する。

この分析は筆者がこれまで提示してきた「10代後半〜20代前半、1980年代生まれ」という従来の犯人像仮説との比較・検証を意図しており、併せてその中で提起してきた居住形態(親族所有マンション居住)、職業状態(学生または無職)、被害者との接点(奥沢駅周辺の知人やその親族関係)、および系譜的背景(19世紀末頃に米国に移民した日系米国移民の子孫説)といった諸推測事項全般についても、新情報に基づき修正・補強の必要性や妥当性を評価する枠組みを兼ねている。

| カテゴリ | 従来の仮説 | 新報道後の仮説 |

| 推定年齢・生年 | 10代後半〜20代前半(1980年代生まれ)。 | 30代(±2〜3年)1970年前後生まれ。 |

| 職業・居住形態 | 学生または無職、親族所有マンション居住。 | 非正規雇用・転職期・短期滞在型住居、親族所有物件の一時利用。 |

| 被害者との接点 | 親族経由の面識経路。 | 同世代ネットワーク(学歴・経歴・職業・地域活動・文化的趣味)。 |

| 国際的系譜背景 | 父系:東アジア×母系:欧州(日系米国移民子孫説)。 | 従来仮説を維持。さらに1970年前後生まれからの希少性を強調。 |

1・年齢・生年レンジの再推定

従来仮説では犯人像を10代後半から20代前半、すなわち1980年代生まれと想定していたが、最新推定によれば犯行時の生物学的年齢は30代(±2〜3年)であり、これは暦年齢に換算すると27〜42歳程度という幅広いレンジとなる。

この27歳から42歳という範囲は、一般的に結婚、子育て、職業上の安定や転換などライフスタイルに大きな変化が生じる時期であり、社会的役割や生活パターンに顕著な差異が見られる可能性が高い。

そのため、この幅をそのまま用いるのではなく、2018年の15〜20代推定を補足的に踏まえ、年齢レンジを30歳前後に寄せて解釈することで、ライフスタイルや社会的背景をより的確に反映させる分析が可能となるだろう。

この計算を2000年12月の事件時点から逆算すると、1970年前後生まれ(おおよそ1968〜1972年生)が中心的な生年レンジとして浮上する。

評価としては、1980年代生まれ説を維持するためには生物学的加齢が通常より10年以上進行している必要があり、それは一般的には低確率であるため、より現実的には1970年前後生まれ(おおよそ1968〜1972年生)が妥当と捉え考察の再構築を行う必要がある。

2・居住・職業仮説の更新

本記事筆者の従来仮説では、年齢と遺留品の服装傾向、および合計金額から、犯人は学生または無職で、親族所有マンションに居住していたと想定していた。この親族所有物件居住説は、経済的・人的ネットワーク面での利便性から依然として有力な選択肢として残る。

しかし、30代を前提にすると、非正規雇用、転職期、一時滞在など、多様な職住形態が考えられる。具体的には、ウィークリーマンションやマンスリーマンション(2000年当時、大手不動産会社や専門運営会社が提供する家具・家電付き短期賃貸。例えば後に破産したツカサ都市開発の「ウィークリーマンションツカサ」など)、社宅や寮、短期契約の賃貸住宅など、柔軟かつ流動的な住居形態も想定可能である。

なお、親族所有物件の利用は、経済的負担を軽減し、人的ネットワークの活用によって容易に確保できるという利便性がある。さらに、長期間ではなく一時的な拠点として活用された可能性も高く、親族所有マンション利用の可能性は否定できない。

3・被害者との関係仮説の見直し

年齢差の相対的縮小は、従来想定されてきた親族経由の面識経路に加え、同世代間において形成されやすい職場環境、地域社会活動、業務上の取引関係等、多元的かつ重層的な接点の可能性を新たに浮上させる要因となり得る。

加えて、被害者の夫A氏が高学歴であった事実を考慮すれば、仮に犯人XがA氏の知人であった場合、同程度の学歴または職歴を有していた蓋然性が高いと推定される。

筆者の従来仮説に沿えば、A氏が演劇やアニメーション等の文科系趣味、ならびにインターネット関連の嗜好を有していた事実から、文化的・技術的関心領域における共通性が犯人との間に存在していた可能性も否定できない。

これらの分析は、従来の仮説的枠組みを否定するものではなく、その理論的射程を拡張し、補完的要素として統合するべき追加視点と位置付けられる。したがって、奥沢地域を中心とする人的ネットワークの構造的再評価を実施し、被害者と犯人の旧知関係の有無を含む相互作用史を精緻に検証する必要があるだろう。

4・出自・系譜仮説(従来仮説の維持)

父系は東アジア(日本・韓国・中国系)、母系は欧州(主にアドリア海〜コーカサス地方)であることは以前から判明しており、この組み合わせは20世紀の世界情勢に照らしても比較的稀少である。

その希少性は、単なる統計的な珍しさにとどまらず、国際的な移動史や文化的交流史の中でも特異な位置を占める。

筆者の過去記事における推論では、特に19世紀末から20世紀初頭にかけて米国で生じた日系移民と欧州系移民との交配がその背景にある可能性を指摘しており、この時期の米国社会における移民集団の地理的分布やコミュニティ形成、婚姻パターンといった具体的要因との関連性も想定される。

こうした歴史的背景を踏まえることで、犯人像は単なる民族的ラベルの寄せ集めではなく、特定の移民史的プロセスの産物として理解されうる。

この視点から、国際的背景を持つ長期滞在者や多国籍家庭出身者など複数のシナリオを併置し、生活史や文化的資本の水準、社会的ネットワーク構造まで射程に入れた検討が必要となる。

また、遺伝的系譜学の優先度を高めるとともに、国外データベースとの合法的連携を前提に、系譜情報と歴史的移民動態を組み合わせた多層的な探索戦略を構築することが求められる。

5・ 強化・修正ポイント

FNNの報道に基づく犯人年齢層の拡大を踏まえ、若者風の遺留品が必ずしも日常的に使用されていた物品ではない可能性を改めて重視し、その背景にある国際的系譜の蓋然性をより一層強化する方向で分析を深化させた。

これまでは、犯人の年齢が若年であること、被害者との年齢差が大きいことを前提に、犯人が親族を通じて被害者と関係を持っていたと想定していたが、今回の分析ではその前提を広げ、直接的な接点や共通コミュニティに基づく関係も視野に入れている。

その上で、年齢帯の想定を従来の1980年代生まれから1970年前後生まれへと再設定し、当該世代特有の社会的背景や生活史を織り込む形に改訂する必要性があるだろう。

生活像の想定も、従来の学生/無職といった若年層特有の単純なカテゴリから、30代相応の幅広い職業・居住形態(非正規雇用、転職期、短期滞在型住居利用、親族所有物件の一時的活用など)へと拡張し、経済的状況や人的ネットワークの多様性も含めて検討対象とする方向へ分析深化が求められる。

6・今後の検証課題

新報道が正しいと仮定した場合、犯人の推定年齢層と活動可能範囲(空間的レンジ)を精緻に組み合わせた再探索に加え、国際的手掛かりの系統的かつ網羅的収集と、その法的に適合した活用戦略の構築、さらに国外の高信頼性データベースや関連する学際的研究機関との協働をも視野に入れた遺伝的系譜学の試行的導入と、それを制度的に定着させるための包括的提案が今後の喫緊の課題となる。

これには、現行法制度および国内外の倫理規範に厳格に適合したデータ共有プロトコルの策定、収集情報に対する多段階かつ交差検証(クロスバリデーション)を伴う精査・検証手順の確立、国際協力を促進するための双方向的な枠組みの構築など、複数の具体的かつ高度に統合されたステップが不可欠である。

その上で、従来型の捜査手法に対し、ゲノム科学や系譜解析といった先端的科学知見を新たな層(レイヤー)として統合し、知見の相互補強と探索効率の最大化を図ることが求められるだろう。

◆参考資料

・FNNプライムオンライン(2025年7月24日)

・Horvath, S. (2013). DNA methylation age of human tissues and cell types. Genome Biology, 14(10), R115.

・Hannum, G., et al. (2013). Genome-wide methylation profiles reveal quantitative views of human aging rates. Molecular Cell, 49(2), 359-367.

・Weidner, C., et al. (2014). A DNA methylation signature of human blood cells is associated with age. Aging Cell, 13(1), 123-130.

◆世田谷一家殺害事件・考察シリーズ

』アイキャッチ画像-150x150.webp)