要約

1962年、川崎市の百貨店で展示中のルノワール作『少女』が盗難に遭った。所有者・藤山愛一郎は「罪を問わぬ」と声明し、絵は無事に戻るが、その後、贋作であることが判明する。背後にいたのは、画家であり鑑定家でもあった滝川太郎――制度の盲点を突き、「真実」と「虚構」の境界を生きた人物だった。

本記事は、『少女』盗難事件と滝川贋作事件を通して、戦後日本美術界に潜む「信仰の構造」と「沈黙の倫理」を読み解くものである。

1962年(昭和37年)5月11日(金)、神奈川県川崎市の百貨店・さいか屋で開催されていた「西洋美術展」において、ルノワール作とされる『少女』が盗難に遭った。

所有者は、政財界の重鎮・藤山愛一郎である。彼は「罪を問わぬ」との異例の声明を発し、作品の無事な返還を訴えた。

二か月後、絵は東京駅構内で発見され、国立西洋美術館に寄贈された――。

しかし、事態はその後、予期せぬ方向へと展開する。

ルノワール作と信じられていた『少女』は、実は贋作であった。

この事件は、戦後日本美術界における権威構造と「真作信仰」の虚構を、白日の下に晒したものであった。

事件発生概要

本章では、事件発生当日の状況から、展示会場に潜んでいた構造的な問題点、絵画が発見されるまでの経緯、そして贋作疑惑が浮上するまでの過程を追う。

事件発生の具体的な状況

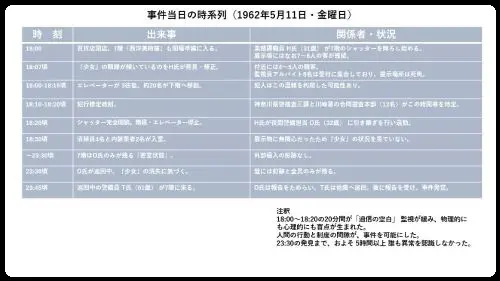

1962年(昭和37年)5月11日(金曜日)夕刻、神奈川県川崎市のさいか屋百貨店7階催事場「西洋美術展」において、ルノワール作とされた『少女』が盗難に遭った。神奈川県警捜査三課と所轄署による合同捜査本部(12名)は、18時10分から18時20分頃の犯行と見立てている。

同店の閉店時刻は18時であり、当時、業務課職員H氏(31歳)が7階のシャッターを降ろしていた。展示場には女性1名を含む会社員や学生など7~8人が残っており、18時07分頃、H氏が『少女』の額縁が傾いているのを直した。

その時点で、付近には4~5人の客がいた。 監視員のアルバイト8名は受付に集合していたが、受付から展示場所は見えなかった。18時20分にはシャッターが完全に閉じ、階段の利用も不可能となり、エレベーターも停止していた。H氏は夜間警備担当O氏(32歳)に引き継ぎを行い、会場を離れた。

その後の捜査により、18時以降エレベーターが3往復していたことが判明した。18時から18時15分頃までの間に約20人が7階から下階へ移動していることが明らかになった。

18時30分には清掃員4名と内装関係者2名が会場に入ったが、いずれも展示物には関心を示さなかった。その後、会場のある7階はO氏を残し密室状態となる。

23時30分頃、夜間警備員O氏(32歳)が展示室内を巡回中、『少女』の姿が消えていることに気づいた。作品が掛けられていた壁面には、釘の跡と額縁を支えていた金具のみが残されていたという。

23時45分、巡回に来た警備員T氏(61歳)に対し、O氏は当初報告をためらい、T氏はいったん他の階の巡回を続けた。その後、7階に戻ったT氏にO氏が『少女』の消失を報告し、ようやく事件が発覚した。

警察は、閉館後に外部からの侵入が無い事を理由に18時10分から18時20分頃の犯行と見立て、デパート内部の協力者の有無や最後に『少女』の付近にいた数名の人物を中心に捜査を開始した。

当時の現場には、平穏への盲信が漂っていた。百貨店の展示会で盗難など起こるはずがない――その思い込みが、現場の判断を鈍らせた。H氏もO氏も、そしてT氏も、自らの職務を「異常のない日常」として処理し続けたのである。

その無自覚な安心こそが、事件を可能にした温床であった。この小さな展示室を覆っていたのは、制度と人間の過信であった。

捜査の初動と「盗難対策本部」

5月14日、神奈川県警捜査三課と川崎署は「西洋美術展盗難捜査本部」を設置し、海外流出防止のため空港・港湾税関に手配を行った。 同日、美術展主催の朝日新聞社とさいか屋百貨店も「盗難対策本部」を設置し、情報提供者への謝礼金支給を発表した。

盗まれた作品は2号(縦20cm×横18cm)の小品で、時価は約1,000万円と評価されていた。バックなどにも入る大きさが、犯行を容易にしたとされる。

同年5月14日、所有者である経済企画庁長官・藤山愛一郎が声明を発表した。

もし絵画が無事に返還されるならば、犯人の罪は問わない。さらに、その絵画を国立西洋美術館に寄贈する

引用:読売新聞1962年5月16日付

同日午後3時40分頃、横浜のシムラを名乗る年配の男性から「報奨金の額」を問い合わせる電話が入ったが、警察は悪戯と判断している。

5月24日には、さいか屋が新聞に「お詫び広告」を掲載した。藤山の声明は、管理と警備が形骸化した時代において、なお「人間の善意」を信じるという異例のものであった。

それは同時に、制度的な過信とは対極の、人間的な信頼の証でもあった。彼の言葉が世論の共感を呼んだのは、社会がまだその信頼を信じたかったからであろう。

指摘された展示場の問題点

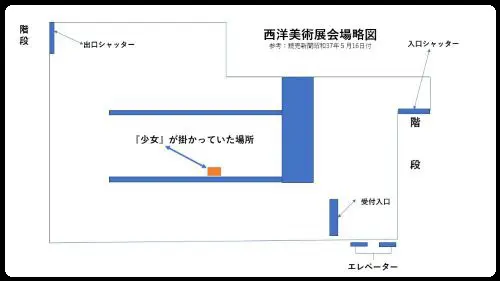

展示会場の構造には、盗難を容易にした複数の欠陥が存在していた。まず、受付からは展示された『少女』を直接視認することができず、監視体制に死角が生じていた。

受付は会場の隅に設置され、視線の届かない位置関係にあったため、来場者の動線を完全に把握することが困難であった。また、会場全体はベニア板を繋ぎ合わせた簡易的な仮設構造だった。

さらに、作品を掲げた壁面と観覧者との距離はわずか40〜50センチで、その間には高さ約1メートルの木製柵が設けられているに過ぎなかった。この柵は外見上の区切りに過ぎず、物理的な防御機能を果たしていなかった。

すなわち、観覧者が手を伸ばせば容易に展示物に触れ得る距離であり、展示環境そのものが犯行を誘発し得る脆弱なものであった。

これらの構造的欠陥は、単なる設備不備にとどまらない。展示空間全体が「安全である」という前提に立って設計され、関係者の誰もがその前提を疑わなかった。

牧歌的な安心のなかで、警備は形式化し、危険は想定外とされた。その思考停止こそが、最も致命的な「盲点」であった。これらの要素が重なり、事件は起こるべくして起きたといえる。

『少女』発見の経緯

1962年(昭和37年)7月2日午後14時過ぎ、東京駅八重洲口に停車していた小型トラックの荷台から、行方の分からなくなっていたルノワールの『少女』が発見された。発見時、作品は新聞紙に雑に包まれ、額縁の角には擦過痕が残っていたという。

通報したのは東京都中央区に所在するアイスクリーム製造会社F社の社長であった。同社は都内の飲食店に製品を配送しており、当該トラックは同社が委託する運送会社U社の所有車両であった。

運転していたのはU社の運転手K氏(28歳)と、F社の配達助手である少年(16歳)である。二人の証言によると、6月28日午前11時20分頃、東京駅丸の内側にある喫茶店に納品中、車両を『運輸省』(現・国土交通省)前の道路脇に停車させていたわずか5〜6分の間に、何者かが『少女』を荷台に投げ込んだ形跡があったという。

運転手K氏は荷台から物音を聞いたが、積み荷が揺れた程度と考えた。F社の配達助手である少年が配送を終えた後、荷台の奥に新聞紙に包まれた額縁を発見し、会社事務所に持ち帰った。

発見者たちは、作品の美術的価値を知らぬまま、事務所の壁に「装飾」として掛けていた。

この文化的価値と日常の感覚の乖離――この無関心は、罪ではない。むしろ、それを「価値あるもの」と認識する社会の偏りを照らし出している。数日後、新聞で『少女』盗難事件の記事を読んだ工場長が「これは例の絵ではないか」と不審に思い、F社社長に報告する。社長は絵画に詳しい懇意の芸能事務所幹部に連絡し、作品を確認してもらったうえで、警視庁月島署に通報した。

通報を受けた月島署は現場確認後、神奈川県警川崎署の捜査本部に連絡する。捜査員が作品を確認した結果、盗まれたルノワール『少女』であることが判明した。

警視庁捜査三課と神奈川県警は、運転手K氏と助手の少年、運送会社U社およびF社関係者から事情聴取を行ったが、犯人を特定する決定的な手掛かりは得られなかった。

翌7月3日、作品は正式に藤山愛一郎のもとへ返還された。藤山は事件発生直後の声明に従い、『少女』を国立西洋美術館に寄贈した。

贋作疑惑の浮上

同年12月、寄贈された『少女』をめぐり、早くも贋作疑惑が囁かれ始めた。新聞の片隅に「ルノワールの『少女』、真偽調査で倉庫へ」などと報じられると、静かな波紋が広がった。

国立西洋美術館館長であり、ルノワール研究の第一人者であった富永惣一は、「疑問点がある」と慎重な言葉で指摘した。

彼の見解にはいくつかの説がある。ひとつは、ルノワールが59歳前後に描いた未完成の作品の余白に、第三者が後年加筆し塗りつぶしたという『加筆説』である。もうひとつは、この作品が完成作ではなく習作であり、ルノワール特有の微妙な色調や光の屈折が十分に出ていないため、違和感を覚えたとする『習作説』である。

館側は真贋の科学的調査を進めるとともに、作品を一般公開することもなく、収蔵庫に封印した。

この沈黙は、単なる慎重さではなく、「権威の維持」そのものであった。もし偽物であったなら、政財界の重鎮が所有し、美術界が賛美してきた構造そのものが崩壊する。誰もがそれを避けようとした。だが、この沈黙こそが問いを呼び覚ました――「真実」とは何か。「本物」とは誰が保証するのか。

『少女』をめぐる贋作疑惑は、単なる絵画の真贋論争ではない。美術界を覆う「権威の信仰」が試された事件であり、ひとたび制度が「真実」を定義してしまえば、人々はその定義を疑うことを忘れる。信頼は盲信へと変わり、やがて贋作すら「本物」として祀り上げられる。

その「盲信」は、まさに盗難事件現場に漂っていた「安全神話」と同質のものであった。美術館も百貨店も、「疑わないこと」を前提に成立していたのである。

その後、この静かな疑念は、滝川太郎が手がけたとされる一連の贋作問題へと連なっていく。『少女』事件は、戦後日本美術界における信仰の構造――「権威が保証する真実」という危うい基盤――を露わにした最初の芽生えだった。

盗まれたルノワール『少女』

盗まれたルノワールの油絵『少女』は2号(縦20cm×横18cm)の鞄に入るほどの小品である。

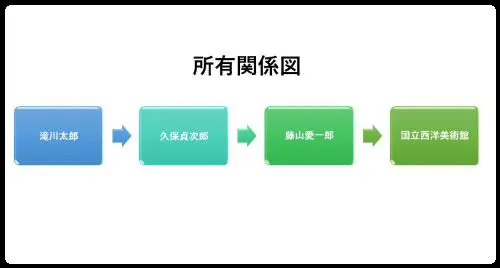

『少女』は、藤山愛一郎が1933年(昭和8年)頃、栃木県出身の資産家で美術評論家・久保貞次郎(1909年5月12日~1996年10月31日)から購入したものである。

久保は当時、美術教育の普及に尽力する一方で、近代西洋絵画の蒐集・研究にも熱心であり、特に印象派の作品を早くから国内に紹介していた人物である。 彼は画家であり鑑定家でもあった滝川太郎(1903年3月25日~ 1970年12月21日)からこの作品を入手しており、所有の流れは次の通りである。

この経路こそ、後年明らかになる「滝川贋作流通経緯」の初期的な実例であった。

滝川は画家としての活動の傍ら、美術品の修復・模写を行っており、その技術の高さゆえに「鑑定と模倣の境界」に立つ存在であったとされる。

当時の日本美術界では、西洋絵画の真正性を確認する制度や科学的鑑定の枠組みが十分に整っておらず、個人の鑑定眼と人脈が作品の「真実」を保証していた。

このため、滝川のような人物が複数の流通経路を握り、後に多くの贋作疑惑の中心に立つこととなる。

こうして、一枚の小さな油絵は、単なる美術品ではなく、戦前から戦後にかけての――それは、権威と真実のあいだに横たわる「日本的信仰」を映し出す鏡であった。

所有者・藤山愛一郎の対応と美意識

この事件が世間の注目を集めた最大の理由は、所有者である藤山愛一郎の対応にあった。

政治家であり、経済企画庁長官として政財界に重きをなした藤山は、同時に美術愛好家としての繊細な感受性を併せ持っていた。

盗難直後、彼は次のように語っている。

――絵に愛着を持って見ていた人のできこころではないだろうか――

――今後は秘蔵せず、西洋美術館に寄付したい――

――盗んだ人を罪にするのは本意ではない――

その言葉には、作品を「所有物」としてではなく、「生きた存在」として慈しむ眼差しがあった。

作品が発見された際にも、刑事部長に対して次のように述べている。

――せっかく無事に返ったのだから、あまり厳しく追及しなくても――

彼にとって重要だったのは、犯人の追及ではなく、「絵画が平穏に帰還すること」そのものであった。

さらに、贋作疑惑が囁かれた後にも、藤山はこう語っている。

――偽物とわかっても、あの絵を愛する気持ちは変わらない――

『少女』は、藤山の書斎兼応接室の壁に掛けられ、彼の日常の中に静かに存在していたという。

その姿勢は、権威や所有欲とは異なる、美への誠実な信仰を示していた。藤山にとって、犯人もまた「芸術を愛した者」であったのかもしれない。

美に心を動かされたという一点において、彼は犯人を同じ人間として見ていた節がある。

政治家でありながら、一人の愛好家として「見ることの倫理」を貫いた藤山の態度こそ、この事件を特異なものにしている。

滝川太郎:鑑定家と贋作者の同居

『少女』の背後にいたのは、一人の画家であり、同時に絵画鑑定家でも滝川太郎がいた。

彼は「真を見抜く者」でありながら、「真を作り出す者」でもあった。その二重性こそが、戦後日本美術界の盲点を最も鮮やかに照らし出す。

滝川は、真作を見抜く眼を持ちながら、自らの筆によって「真に見える贋作」を描き出した。

その行為には、欺瞞とともに、制度への静かな反逆、そして評価を奪還しようとする強烈な自己顕示欲が交錯していた。

彼の筆跡から生まれた贋作は、やがてコレクター、評論家、美術館といった権威の網をすり抜け、「信頼」と「過信」の境界を溶かし合わせていった。

経歴と人物像

滝川太郎(1903年3月25日―1970年12月21日)は、画家でありながら、戦後日本の美術史において最も多くの「偽物」を生んだ人物として記録されている。

しかし、その歩みをたどれば、彼の行為は単なる詐術ではなく、時代と制度に対する複雑な応答であったことが見えてくる。

滝川は東京美術学校(現・東京藝術大学)で油彩を学び、卒業後は渡仏してパリで修行し、印象派を中心に研究を重ね、鑑定眼と筆技を同時に磨き上げた。

帰国後、彼は画商やコレクターの依頼で欧米絵画の鑑定を行う一方、自らも絵筆を取り続けた。

彼の筆致は柔らかく、特にルノワールやユトリロ、シスレーの模倣に卓越していたといわれる。

しかし、滝川を次第に「模倣者」から「製作者」へと変えていった。本物の流通が少ない日本において、西洋絵画の「真贋」は、鑑定家の言葉によって成立する。

滝川はその構造を誰よりも理解しており、その制度の中で「真実」と「虚構」がいかに入れ替わるかを知っていた。

贋作制作の動機には、単なる金銭欲だけでなく、芸術家としての承認欲求があったとされる。

自らの作品が正当に評価されず、模倣としてしか存在を許されない現実に対し、滝川は「贋作」という形で自らの力量を証明しようとしたのだ。

彼の手による作品の多くは、専門家をも欺くほど精巧で、時には「本物以上に本物らしい」と評された。その存在は、芸術と権威の関係、そして「本物とは何か」という根源的な問いを投げかけている。

滝川太郎は、制度の欺瞞を体現した人物であると同時に、それに抗った最後の職人でもあった。

久保貞次郎と滝川の関係

美術評論家・久保貞次郎は、滝川太郎の主要な顧客であり、最も深くその影響を受けた人物の一人であった。

『芸術新潮』(1964年6月号)によれば、久保が滝川と初めて出会ったのは、久保が29歳の頃、パリの路上であった。

当時、滝川は34〜35歳ほどで、自らをこう紹介している。

――パリに十二年住んでいる。日本では石井柏亭の門下生だった。柏亭の推薦で日本のパトロンから留学金を得て渡仏した――

久保はその言葉を信じ、滝川を通じてドガ、セザンヌ、ピカソなどの作品を購入した。やがて帰国後も交流は続き、久保は滝川から『少女』を含め、少なくとも47点の作品を――それが贋作であることを知らぬまま――買い求めていた。

その多くは後年、滝川自身の手によるものであったことが判明している。

久保は、美術教育の普及に尽力する一方で、近代絵画を日本に紹介することに情熱を注いでいた。この純粋な情熱こそが、彼の鑑定眼を曇らせたのかもしれない。

1964年(昭和39年)、久保は『芸術新潮』誌上で、自らが掴まされた贋作の存在を告白したが、当時は大きな反響を呼ばなかった。日本の美術市場では、真贋を問うこと自体が「権威への冒涜」とみなされていたからである。

しかし、1968年、国立西洋美術館に寄贈されたルノワール『少女』が滝川の手による贋作であることが判明すると、久保の告白は一気に現実味を帯びた。

国家機関が贋作を所蔵していたという事実――それは、戦後日本美術界の信頼構造を根底から揺るがすものであった。

なぜ滝川太郎は裁かれなかったのか

滝川太郎の贋作は、国内外で少なくとも数百点に及ぶとされる。しかし、彼が刑事責任を問われることは一度もなかった。

滝川が法的に裁かれなかった理由として、まず刑法上の立件困難が挙げられる。日本の刑法において、贋作の製作そのものは直ちに犯罪ではなく、「詐欺罪」や「私文書偽造罪」として立件するには、被害者の告訴や取引上の虚偽表示の証明が必要であった。

滝川の作品は多くが「模写」や「修復」の名目で流通しており、本人が真作と明言した証拠も乏しかった。すなわち、意図的な欺罔行為の立証が不可能だったのである。

第二に、美術鑑定制度の未整備がある。当時の日本には科学的な真贋鑑定機関が存在せず、鑑定は個人の経験と主観に依存していた。

そのため、贋作と判明しても「鑑定の誤り」として処理され、刑事事件化されることは稀であった。制度の空白は、結果として滝川のような「境界の作家」を生み出し、その行為を曖昧なまま包み込んだ。

第三に、美術界の沈黙と自己保身である。滝川の顧客には、久保貞次郎をはじめ、大学教授、美術館関係者、財界コレクターなど社会的地位の高い人物が多かった。

彼らにとって滝川を訴えることは、自らの「鑑定眼の誤り」や「権威の崩壊」を世間に晒す行為に等しかった。

沈黙は共犯を生み、共犯はさらに沈黙を呼んだ。

久保は、法的に贋作者に責任を取らせられない美術界の構造的盲点に怒りを表しつつ、自嘲気味にこう記している。

――ある時、僕が彼から買ったデュフレーヌの『よきサマリア人』を見ていると、画面のサマリア人のかっこうは、原作者・滝川太郎自身がそこにいるかとあやしむほどそっくりなのを見出した――

この一節は、滝川の本質を鋭く映し出している。サマリア人とは本来、傷ついた旅人を助ける「善き他者」の象徴である。

だが、滝川にとってその「助け」とは、他人の作品を「救い出す」という名目のもとに、自らの筆で新たな命を吹き込む――すなわち、救済の仮面をかぶった奪取の行為であった。

久保が見たのは、贋作の奥に潜む滝川自身――他者を模倣することでしか自己を保てなかった芸術家の影であった。

この構造は、まさに「信頼と過信」の連鎖である。滝川は制度の隙間と人間の虚栄のあいだに身を置きながら、誰も責任を取らない世界の論理を生き延びた。

彼は裁かれなかったのではない――誰も彼を裁けなかったのである。

こうして滝川は、美術界の沈黙に守られながら生涯を閉じた。それは、贋作者という個人の問題を超え、日本社会に根づく「真実を問わない文化」の深層を照らし出している。

終章

ルノワール『少女』盗難事件は、犯人が検挙されることなく迷宮入りとなった。滝川太郎の贋作事件もまた、誰ひとり責任を問われぬまま幕を閉じた。

『少女』盗難は偶発的な窃盗でありながら、美術界の虚構を白日の下に晒した。この二つの事件は、牧歌的な昭和の「安全神話」の只中――百貨店という公共空間で起こった。

そこには、組織の思考停止と、藤山愛一郎という一個人の「人間への信頼」が、そして、贋作を許した権威への盲信、真作信仰、体面のための沈黙が交錯していた。

滝川太郎は、鑑定家であり詐欺師でもあった。その筆は、技術の誇示であると同時に、美術という制度への静かな挑戦状でもあった。彼の描く「偽物」は、ただの模倣ではなく、制度そのものを映す鏡であった。

1962年に「蒸発」した『少女』は、半世紀を経た今なお、日本社会に根づく「信仰の構造」を照らし続けている。

後年も贋作事件は繰り返され、バブル景気の時代には芸術が投機の対象となり、その被害はさらに拡大した。だが、問題の本質はいつの時代も変わらない――「何を信じ、どこまで疑うか」という問いである。

最後にもう一度、藤山愛一郎の言葉を記しておきたい。

偽物とわかっても、あの絵を愛する気持ちは変わらない

引用:読売新聞 昭和37年12月24日付

その言葉は、虚構の只中にあってもなお、人間が「美」を愛し、信じようとする意志の証である。

そしてその意志こそ、贋作の時代を生きる私たちが、今なお問い続けねばならない「真実」への倫理なのである。

◆参考資料

朝日新聞1962年5月12日付

読売新聞1962年5月13日付

読売新聞1962年5月15日付

読売新聞1962年5月16日付

読売新聞1962年5月24日付

読売新聞1962年7月2日付

読売新聞1962年7月3日付

朝日新聞1962年7月2日付

読売新聞1962年12月24日付

読売新聞1965年12月16日付

読売新聞1984年3月1日付

芸術新潮1964年6月号

◆絵画盗難(迷宮入り)事件

◆偽札・偽硬貨・偽造事件

◆戦後の事件

」イメージ画像_edited-150x112.webp)