昭和21年から22年にかけて――戦火の残り香が街角に漂い、飢えが人々の影を引き伸ばしていた頃――国家の配給制度を揺るがす「知」の反乱が密やかに進行していた。山形県を発火点に、東北の山間から焼跡の首都圏へと波紋のように広がったその偽造事件は、砂糖や米といった命の根幹をなす物資を狙った、冷ややかに組織された知的犯行であった。

なかでも特筆すべきは、その犯人たちがエリート教育機関に籍を置く学生たちであったという点である。焼け跡にかすかに揺れる「知」の灯、それは希望ではなく、制度の隙間を照らす狐火であった。だが彼らは、その光を制度の盲点に差し込み、密かに掠め取り、陰影のなかに自らの影を重ねた。

制度の屋台骨を担うはずの若き知性が、内側から静かに軋ませる楔となったとき、国家の崩壊とともに価値の基盤は揺らぎ、社会の深層には、冷たい水面のごとき虚無が静かに広がっていった。

戦後の飢餓と配給制度の崩壊

1945年の敗戦後、日本列島は深刻な食糧難に直面していた。農地は戦禍によって荒廃し、食料生産は著しく落ち込み、全国的な飢餓状態が続いていた。さらに、鉄道網や道路網は空襲の被害を受けて寸断され、物流は混乱を極めた。

復員兵と引揚者が次々に都市部へ戻ってきたが、その受け皿となるべきインフラや生活物資は決定的に不足していた。各地で食料の分配を巡る混乱が起こり、国民の多くは闇市と配給制度の狭間で日々の食事すら確保できない状況に追い込まれた。

こうした事態に対処するため、政府は『特配券制度』を設け、『砂糖』や『米』、『清酒』、『パン』といった基礎的な食糧の流通を厳格に統制しようとした。しかし、その制度は急ごしらえであったうえ、実効性に乏しく、現場での運用は自治体や配給所の裁量に任される部分も多かった。

書類や印鑑に依存したアナログな管理体制は容易に偽造の余地を生み、制度の網目をかいくぐる者たちにとってはむしろ好機となった。正規の流通が機能不全を起こす一方で、闇市が事実上の生活基盤となりつつあり、法の支配が及ばない「第二の経済圏」が各都市に広がっていた。

山形貯金支局で発覚した通帳偽造事件

事件の端緒は、昭和22年2月に『山形貯金支局』で発覚した通帳偽造事件であった。不正に書き換えられた通帳を用いて預金が引き出されているという通報を受け、当局が捜査を開始した。捜査の結果、浮かび上がってきたのは、当時21歳の『東南村山事務所』(現・『山形県村山総合支庁』)に勤務する地方職員Eであった。

Eの身元を洗う中で、捜査関係者は予想外の事実に直面する。彼はかつて『山形師範学校』に在籍していたが、在学中に配給券偽造事件を起こして退学処分を受けていた過去を持つ人物であり、その後も複数の偽造事件に関与していた疑いが濃厚であった。すでに彼の犯行は特定の目的を越え、組織的な偽造行為の中核を担っていた可能性が高いとされた。

なお、戦後間もない時期には、検察が現場で捜査に当たることも珍しくはなく、実際に前年に発生した『帝銀事件』では、『東京地方検察庁』が警察とは別に、現場検証や重要参考人への直接聴取に乗り出している。

本事件においても同様に、山形地検の検事らは、Eが戦後の混乱と制度の不備を熟知し、その脆弱な構造を逆手に取って計画的な犯行を遂行していたと判断し、これを重大な経済犯罪と位置づけたのである。

こうして、一地方の通帳偽造事件は、戦後社会の統制システムに揺さぶりをかける広域偽造事件の入り口として、急速にその輪郭を明らかにしていくこととなった。

天才的な偽造技術——Eという男

Eは印鑑彫刻において非凡な才能を有していた。正規の印影を巧みに再現する技術を持ち、しかもそれを学生時代に独学で習得していたという。彼は書体のわずかな癖や、朱肉の押し圧にまで意識を払い、肉眼で見ただけでは見分けのつかないほど精緻な模倣を可能としていた。

報道では、彼の技術は「天才」と称されるほどであり、実際その偽造の精度は当時の専門家をも驚かせた。警察や検察の担当官ですら、初動の段階では偽物と見抜けなかったようだ。

その精度の高さゆえに、彼は長期間にわたり犯行を継続することができた。偽造物は郵便局や役所の窓口をすり抜け、制度を支える末端の行政機構を容易に欺いた。彼は昭和21年9月、山形市役所に偽造した『砂糖特配券』を提出し、一貫五百匁(約1.875キログラム)の砂糖を不正に詐取した。この行為が発覚し、『山形師範学校』を追放される処分を受けることとなった。

しかし、それでもEは止まらないかった。Eはその後も自らの技術に磨きをかけ、手先の器用さと制度への理解を活用して犯行の手口を多様化させていく。そして、彼はかつての学友や他大学の学生を巻き込みながら、より広域的かつ組織的な偽造ネットワークを築いていった。地方都市から首都圏に至るまで、彼の影響はじわじわと拡大していったのである。

配給券の種類と偽造の手口

昭和20年代前半の日本では、主食である『米』はもちろん、『砂糖』や『パン』、さらには嗜好品の『清酒』までもが配給制度のもとにあった。これらの物資はすべて政府の統制下に置かれ、正規の配給券がなければ入手できなかった。食料を確保する手段が限られていたこの時代において、配給券の価値は金銭に匹敵し、まさに命をつなぐ手段でもあった。

とりわけ都市部においては、流通の混乱や輸送網の破綻によって配給の遅配・欠配が頻発し、住民たちは闇市や買い出し列車に頼るほかなかった。配給券はしばしば闇市でも高値で売買され、偽造券であっても見抜かれずに通用する例も少なくなかった。

彼らが偽造した配給券は多岐にわたっていた。『厚生省』発行の『引揚者用主食特配券(米2キロ券)』を4,000枚以上偽造し、各地の配給所から合計57石(約8,550リットル)の米を詐取した。また、『山形勤労署』発行の『清酒特配券』を偽造し、1斗5升(約27リットル)の清酒を不正に取得していた。加えて、『パン食券』『百円券』『少額貯金通帳』にも手を伸ばし、戦後の統制経済下で使用されるあらゆる種類の券類を次々と模造していった。彼らの行為は単なる偽造の域を超え、制度そのものへの挑戦でもあった。

これらの券類は、正規の印刷技術を細かに分析し、印影や署名の筆跡、さらには使用される用紙の質感に至るまで、驚くほど精巧に再現されていた。Eは印章と書体を完璧に模写する技術を有し、皮肉にも、長期間にわたり彼らの犯罪行為が発覚しなかったという事実こそが、その技術の正確さと制度の脆弱さを証明している。彼の偽造物は、しばしば正規のものと見分けがつかず、制度を運用する側の職員でさえ疑わずに通してしまうほどであった。

エリート学生たちの共犯関係

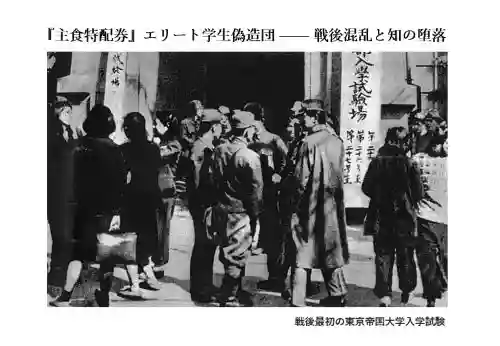

戦後間もない昭和20年代前半の日本では、大学進学率は著しく低かった。終戦から10年後の1955年(昭和30年)の統計によれば、男子13.3%、女子2.4%、全体でもわずか7.9%に過ぎない。高等教育の門戸は狭く、大学に進学すること自体が特権とされていた時代である。そのような状況下で、『山形師範学校』(現在の『山形大学地域教育文化学部(国立大学法人)』)』や『早稲田大学高等師範部』(現在の私立『早稲田大学教育学部』)』に在籍していた学生たちは、明らかに当時の社会におけるエリート層に位置していた。

彼らは学業成績に優れ、将来を嘱望された知識層であり、本来ならば教育現場や行政機関において国家再建の一翼を担うべき存在であった。敗戦によって価値観が転覆し、社会の規範が崩壊していた時代においても、彼らには知識と訓練が与えられていた。それにもかかわらず、彼らはそれぞれの地元や下宿先を拠点に偽造券を用い、統制経済の制度を逆手に取って物資を換金し、詐取した現金を遊興に費やしていた。理想を掲げることなく、冷笑的に制度の裏を突いたのである。

逮捕されたのはEを含めて9名であり、そのうち起訴に至ったのは確認できる限りで3名にとどまる。エリートであるがゆえに期待されながらも、その信頼を裏切った彼らの行動は、戦後社会に深い陰を落とした。

詐取された砂糖・米・清酒・金銭

彼らが不正に入手した物資は、単なる「物資」ではなかった。敗戦直後において、砂糖や米は時に命をつなぐ糧であり、清酒や百円券は貴重な交換手段でもあった。物資不足が深刻を極めたこの時代、詐取された砂糖は闇市で少量ずつ小分けにされて販売され、清酒も水で薄められ、正規品と偽って高値で取引された可能性が高い。米やパンといった主食ですら現金で買うには法外な値がつけられ、多くの人々はやむなく偽造された配給券に頼らざるを得なかった。

彼らは詐取した物資の一部を飲食店や遊興施設で消費する一方で、残りは人づてに闇市場へと流したと考えられる。統制経済の隙間を突いて得られた砂糖や清酒は、配給外の品を求める買い手にとっては極めて価値の高い商品であり、現金化が容易だったと見られる。

東京の闇市では、彼らのような若者が派手な振る舞いでしばしば注目を集めたが、物資の出所に疑念を抱いたとしても、物資不足の中では誰も深く気に留めることはなかった。つまり、人間が作り出した法秩序よりも、目の前の食料や現実的な生存の方が優先される時代であった。生活と欲望が正義に勝ることは、混乱の時代においてはむしろ必然だったのである。

金銭の詐取においては、少額貯金通帳の改竄が決定的であった。額面3000円の通帳を書き換えて5000円とし、東京都内の複数の郵便局で1万数千円を引き出す。Eの手法は、書き換えにとどまらず、郵便局職員の確認手続きをも欺く巧妙さを備えていた。

書類の行間を読み、判子の押印順まで模倣した彼の偽造技術は、単なる贋作の域を超えて、制度そのものを利用する冷徹な知性の表れであった。

国家制度を知的に裏切った動機

これらの行為に一貫して見られるのは、「制度を理解し尽くしたうえで、それを欺く」という知的裏切りである。Eたちは制度の穴を知っていた。どこに検印があり、どこが盲点で、どの部署なら照合が甘いか――。その知識を、制度の維持のためではなく、制度から利益を引き出すために用いた。

彼らは制度の設計者が想定しなかった経路を巧妙に突いた。制度は人の手によって作られた以上、必ず抜け道が存在するという前提に立ち、その抜け道を突くことで彼らは現実的な成果を得たのである。制度の条文を読むのではなく、それを運用する人間の癖や慣例を観察し、脆弱性を見抜いていった。そこには一種の実証的な知性があった。

彼らの動機は単純な貧困でもなければ、正義でもない。むしろそこには、「できる者がやらなければ損だ」というニヒリズムさえ滲んでいたように見える。焼け跡に立つニッポンのなかで、彼らの「知」と技術は冷笑的に制度を掠め取る道具となった。

そしてその冷笑は、制度そのものがすでに形骸化していたという時代の空気を、若者たちなりに直観していたことの証左でもある。彼らは欺いたのではない。欺かれるほど制度に信頼が残っていなかっただけなのかもしれない。

闇市・買い出し列車・混沌の都市

当時、正規の配給だけでは到底生活は成り立たず、国民の多くが闇市や「買い出し列車」に依存していた。東北や信越の農村から東京へ、米や野菜類を求めて長距離列車が満員で運行され、列車の座席や通路は食糧を運ぶ人々と荷物で埋め尽くされていた。物資と引き換えに、衣類や鍋などの生活用品を持参する者も多く、列車内では自然発生的な物々交換が行われていたともいわれる。

都会では焼け跡に露店がひしめき、配給券や現金、果ては出所不明の粗悪品までが飛び交っていた。警察や行政の目が届かないなか、そうした市場では品物の出所や正当性は二の次であり、取引の迅速さと「手に入るかどうか」が何よりも優先された。彼ら学生たちの偽造券も、そうした混沌の都市においては自然と混ざり合い、見逃されていった。

戦後の東京・山形・秋田・宮城といった地域の郵便局や配給所を狙った彼らの動線は、「買い出し」と「詐取」が背中合わせだった時代を如実に語る。すなわち、物資の移動と制度の盲点をついた詐欺行為は、同じ空間と時間の中で共存していたのである。制度は都市と農村、中央と地方の狭間で緩み、若者たちはその間隙を縫って行動していたのだろう。

社会的反響

国民が深刻なインフレと物資不足に苦しむなか、この事件は「知識を悪用する不届き者」として強い非難を集めた。メディアでは、国民の多くが飢えと戦い、国家再建のために懸命に働く姿が描かれる一方で、制度の裏をかいて私利を貪った若者たちが厳しく批判された。中でも学生層に対する視線は厳しく、特権的立場にあるはずの者が制度を欺いたという構図は、戦後のモラル再建を志向する社会の価値観と真っ向から衝突した。

当時、多くの学生たちは学費の工面と日々の糧を得るため、アイスキャンディー売りや三角くじ売り、ジャズバンドの演奏などに従事し、必死に生活を支えていた。進学を果たしても生活は決して楽ではなく、自活のために汗を流す「勤労学生」はむしろ美徳とされていた時代である。そうした苦労を重ねる学生たちの傍らで、制度の隙を突いて遊興にふけったエリート学生集団の存在は、明確な「裏切り」として受け止められた。

彼らは、国家の未来を担う知識層としての期待を裏切った存在として、強い社会的非難の的となったのである。その非難は、単なる羨望や反感ではなく、制度そのものの信頼を根底から揺るがすものであった。

社会はこの事件を、エリート教育の失敗と捉えた。道徳と倫理の涵養が伴わなければ、知識はただの道具にすぎないという教訓が、そこには滲んでいた。

事件は単なる偽造・詐欺の枠を超え、「知識人による制度の反転」という構図を日本社会に突きつけたのである。知を有しながら、社会の裏をくぐり抜ける者の存在が、この国の制度疲労と倫理の空洞化を浮き彫りにした瞬間であった。

偽造事件から見る戦後ニッポンの輪郭

本事件は、戦後日本における統制経済とその限界、教育制度の空洞化、そして制度疲弊のなかで浮かび上がった「知の裏切り者」たちの実像を描き出している。飢えと混乱、そして国家の信用が最も脆弱であった時代に、制度を支えるはずの若者たちが、それを裏から崩しにかかったという事実。それは単なる犯罪ではなく、戦後ニッポンという未完の国家が抱えた影そのものであった。

この事件はまた、制度と倫理、「知」と責任の関係を根底から問い直すものであった。知識は制度を運営するための力であると同時に、制度を欺くための道具にもなりうる。「知」を持つ者がどちらを選ぶか、それを支える社会が何を期待し、何を許容するか。その臨界点が、戦後という非常時のなかであらわになったのである。

そして、「知識人による制度の反転」は、この事件に限られたものではない。それは現代においても繰り返されている現象であり、制度がある限り、その制度を裏返すような企ては必ず生まれる。

制度は信用によって支えられているが、同時にその内側には常に盲点と脆弱性が含まれている。その隙間を突く者たちは、過去においても現在においても、知識を用いて自己の利益を引き出そうとする。

この事件を通じて浮き彫りになったのは、戦後社会が依拠していた制度の未成熟さと、それを補完すべき倫理的基盤の脆弱さである。統制経済の枠組みも、教育制度の理念も、いずれも戦時体制の延長線上にあった。そこに、戦後民主主義という理念が追いつく前に、現実の欲望と「知」の機能が先に動き出してしまったのだろう……。

◆参考資料

国立社会保障・人口問題研究所『性別高等学校・大学への進学率:1950~2003年』

『探偵新聞』昭和22年9月号

◆戦後の事件

◆偽硬貨事件