要約

1981年、北海道函館市で発生した「函館駅5000万円窃盗事件」は、国鉄職員に巧妙に偽装した犯人が、現金輸送の厳格な手続きと人事異動による混乱を突き、わずか数分で巨額を奪った未解決事件である。内部情報や制度的信頼を悪用した高度な計画犯行は、制度依存社会の脆弱性を露呈し、現在も教訓として残る。

1981年――北海道函館市において発生した『函館駅5000万円窃盗事件』は、国鉄職員に巧妙に偽装した犯人が、多数の乗客が行き交う公共空間において、現金を無音のうちに持ち去るという、極めて高度な計画犯罪の一例である。

本事件は、北海道警察による大規模な捜査体制にもかかわらず、犯人特定には至らず、最終的には時効を迎えるに至った。

本記事では、事件の経緯と犯行手口、捜査上の問題点、組織的背景を体系的に整理・考察し、なぜこのような高度な犯行が成立し、かつ未解決に終わったのかを多角的に分析する。

また、職業偽装型詐欺に代表される「権威的外見への無批判的信頼」という社会心理学的構造にも着目し、近代社会に内在する制度信仰の危うさについても言及する。

『函館駅5000万円窃盗事件』は、単なる一地方都市における未解決事件ではない。それは、組織制度、認知バイアス、リスク管理の脆弱性といった、現代社会を貫く深層的な問題構造を浮き彫りにするものである。

事件概要

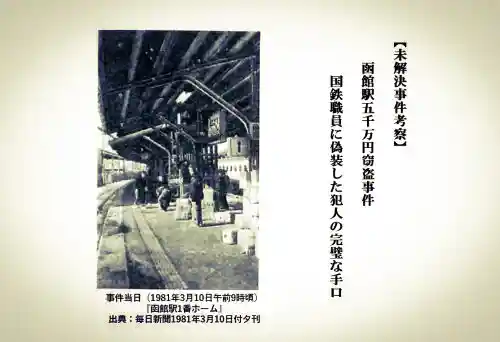

1981年(昭和56年)3月10日午前7時5分頃、北海道函館市の『国鉄函館駅』1番ホームにおいて、現金5000万円が盗まれる事件が発生した。

この現金は、『北洋相互銀行函館支店』から『松前支店』へ輸送される予定であり、列車『721D』(『江差・松前行』)の松前線接続車両『キハユニ25』に積み込まれていた。

輸送手続きは通常、銀行職員と国鉄職員の間で厳密に行われ、手続き完了の厳格さは「神話化」されていた。5000万円の現金袋の受け渡しも、列車乗務員が受領し運搬する体制のもと、通常業務の一環として予定されていた。

しかし、この日は異変が生じた。

乗務員に偽装した犯人が、事前に準備した『特殊荷物用授受証』と『証明書』を提示し、三文判を押印したうえで現れたのである。現場には、輸送立ち会いのために配置されていた『函館駅鉄道公安室』所属の公安員2名を含む、計3名の専門職が存在していたが、いずれも犯人を疑うことなく、手続きに従って現金袋を引き渡した。

犯行はわずか1〜3分以内に実行され、犯人は列車の発車に紛れて迅速に現場を離脱したと推測される。列車は定刻通りに発車し、乗車率は70%程度であった。発車後、本来の乗務員が現金袋の受け取りに訪れた際、既に財物は消失しており、事件が発覚した。

現場には200人前後の乗客がいたが、犯行直後の犯人の行動や逃走経路について、有力な目撃情報は得られていない。

被害現金の輸送手配は、事件前日の3月9日午後、『松前支店』から『函館支店』に依頼され、『函館支店』の行員2名が同日17時頃に現金を『函館駅』へ搬入し、『受領証』を受領していた。

輸送日時を把握していたのは、銀行側でも役職者を含む4名程度に限定されていたとされる。また、5000万円には『銀行現金包括輸送保険』が掛けられており、この保険金請求を巡っては後に最高裁まで争われることとなる。

犯行手口と犯人像

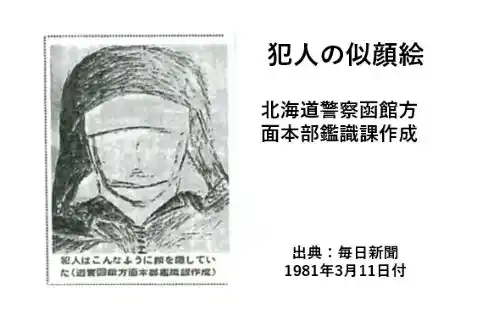

犯人は『国鉄職員』に酷似した紺色のアノラックを着用し、大きなマスクによって顔を隠していた。身長は170〜175センチ程度と推定され、縦40センチ、横20センチほどの黒いビニールバッグを携行していた。

| 犯人は『国鉄職員』に似た服装(紺色のアノラック)を着用し、大きなマスクで顔を隠していた。 |

| 身長は170〜175センチ程度と推定される。 |

| 縦40センチ、横20センチほどの黒いビニールバッグを携行していた。 |

受け渡し時、犯人は『特殊荷物用授受証』(二枚綴り)を提示し、判読困難(下の文字は『森』だといわれる)な三文判を押印したうえで、「貴重品を預かる」と静かに告げ、堂々と受領手続きを完了させた。

受け渡しに立ち会った『函館駅鉄道公安室』の公安員らは、犯人の服装・態度に違和感を抱かなかった。当時、公安員側も同様に紺色のアノラックを着用しており、犯人は周囲に自然に溶け込んでいた。犯人像としては、国鉄内部の業務手続き、特に現金輸送や特殊荷物受け渡しに精通していた人物である可能性が高い。

さらに、銀行側における現金輸送日時や運搬体制といった限られた内部情報を事前に把握していた点から、内部関係者との接触、あるいは内部協力者の存在も推察される。これらの点は、当時の捜査当局(北海道警察)も推察していた事項であり、捜査方針の重要な前提となっていた。

また、通勤・通学時間の現場には200人以上の乗客が存在していたにもかかわらず、犯人の行動や逃走経路に関する有力な証言は得られていない。このことは、犯人が事前に駅構内や周辺の状況を入念に下見し、死角と監視の緩いタイミングを緻密に選定したことを示唆している。

単なる突発的犯行とは考え難く、明確な目的意識と計画に基づき、冷静沈着かつ組織的に遂行された高度な職業的犯行であった可能性が高い。また、犯行後の迅速な撤退と痕跡抹消も、犯人が相応の経験と訓練を積んだ存在であったことを強く示している。

犯人考察

『函館駅5000万円窃盗事件』における犯人像は、単なる偶発的な実行犯として説明することは困難である。

犯行の様態は、極めて精緻かつ周到に計画されたものであり、国鉄内部の手続的運用、現金輸送の実務、さらには駅構内における人流および動線管理に関する高度な知識を有していたことを示唆している。

まず、国鉄職員に酷似した制服・服装(アノラック)を着用し、『特殊荷物用授受証』を適切に準備した事実から、犯人が国鉄組織内部、あるいはその周辺に位置していた者である蓋然性が高いと推認できる。なお、『アノラック』は購買部で購入可能であり、退職の際の返却義務はない。

加えて、銀行内部でも限られた職員しか掌握していなかった現金輸送の具体的スケジュールを把握していた点から、銀行側における情報流出、もしくは内部協力者の存在可能性を想定する必要がある。

また、犯行後において一切の目撃情報が存在しないことは、犯人が事前に周到な退路設計を完了していたことを意味し、さらに現場に物理的痕跡を残さなかった点も、計画犯罪に対する高い習熟度、あるいは過去の犯罪経験を裏付けるものである。

加えて、事件発生直前に『国鉄北海道総局』で実施された2,281人規模の大規模人員異動に伴う組織的混乱、および現場における人的認知の空白状態を精緻に読み取り、それを犯行遂行に最適な「構造的脆弱性」として戦略的に活用した可能性も高い。

換言すれば、犯人は単なる現場状況だけでなく、組織構造の変動に内在する一時的リスクに対しても高い洞察力を持ち、周到な計画性をもって行動したものと推察される。

これら複合的要素に鑑みるに、犯人は単独の偶発的行為者ではなく、情報収集、計画立案、現場作業に至るまでを体系的に遂行可能な能力を備えた「高度な計画犯」であり、場合によっては外部または内部からの情報提供者と連携した上で行動した可能性を排除すべきではない。

また、当時の捜査当局も、犯人が国鉄の現職員または元職員である可能性を想定していたが、国鉄職員数は膨大であり、さらに退職者を含めると対象母集団は飛躍的に拡大するため、容疑者の特定は極めて困難であった。

加えて、函館駅で発生したとはいえ、当時の国鉄全体において貴重品輸送手続きが必ずしも厳格でなかった可能性を考慮すれば、犯人が北海道出身者または在住者に限られるとは断定できない。

全国規模で国鉄の手続きに精通していた者であれば、犯行遂行は理論上可能であり、これもまた捜査の難航を招いた一因といえる。

さらに補足すべきは、被害現金5000万円が『北洋相互銀行松前支店』の依頼により、犯行前日の3月9日午後に『函館支店』から『函館駅』へ搬入されていた点である。

このことから、犯人が事前に輸送予定を把握していた場合に加え、偶然駅構内で銀行員が高額現金もしくは貴重品を持ち込む場面を目撃し、短期間で犯行計画を急速に具体化させた可能性も否定できない。

仮にこのシナリオが成立するならば、犯人は銀行員の顔を視認していた可能性があり、犯行当日、現金受け渡しを担当した国鉄職員や公安職員との接触時にも、それを演技上の参考情報として利用したことが推察される。

したがって、犯人は単なる内部情報漏洩に依存するだけでなく、偶発的観察と即応的計画遂行能力を併せ持った、高度な現場対応型犯行者であった可能性も視野に入れるべきである。

捜査の経緯

事件発覚後、北海道警察は『函館署』および『函館方面本部』を中心に、約300人体制による大規模な捜査を展開した。捜査開始直後から、駅構内および周辺地域に捜査員が配置され、逃走経路の特定と物証の確保を試みた。

当日のうちに、『国鉄函館駅』の関係者約28名から事情聴取を行い、列車車内、ホーム、さらには駅構外の通路に至るまで、細かな指紋採取作業が進められた。

しかし、犯行に使用された『特殊荷物用授受証』からは指紋は検出されず、さらに、防犯カメラの設置が当時は限定的だったため、映像による裏付けも困難であった。

また、周辺の目撃証言についても、混雑する通勤時間帯であったことから、犯人の行動を明確に特定できる証言は得られなかった。

犯人は現金袋を受け取った後、わずか1〜3分という短時間で現場を離脱していたとみられ、多数の乗客が行き交う中で、周囲に紛れ、誰にも気づかれずに姿を消した。

また、警察は『函館駅』を中心に、路線上の各駅や現場周辺での張り込み、聞き込みや他の交通機関の確認も行われたが、目立った不審者情報は浮上しなかった。

1988年1月25日、北海道警函館西署は、被疑者不詳のまま『函館地方検察庁』に書類送検するに至った。しかし、有力な証拠や容疑者を特定する決定的手掛かりは得られず、その後、1988年3月10日午前0時、「詐欺罪」の公訴時効(7年)が成立し、事件は未解決のままとなった。

この時効成立により、『函館駅5000万円窃盗事件』は、永遠に真相が闇に葬られることとなった。

なお、被害現金には『銀行現金包括輸送保険』が掛けられており、保険金を支払った損害保険会社は、現金の受け渡し管理に不備があったとして、旧国鉄(訴訟当時は『国鉄清算事業団』)に対し損害賠償を求める訴訟を提起した。しかし、1988年3月25日、最高裁第二小法廷は、国鉄側の責任を限定的に認定し、損害賠償額を現金袋の重量に応じた28万円にとどめる下級審判決を支持し、保険会社の上告を棄却した。本事件の民事訴訟過程も、制度の盲点と限界を象徴する一断面を示すものとなった。

事件の背景

本事件発生のわずか3日前、1981年3月7日付で、『国鉄北海道総局』において戦後最大規模となる2,281人の人事異動が実施されていた。

これにより現場の業務体制には甚大な影響が及び、とりわけ『函館駅』では、車掌200人、小荷物発送係47人という大規模な配置転換が行われた。

通常の業務手順や人間関係の引き継ぎが不十分なまま、多数の新任職員が現場に投入されたことで、日常業務の連携は著しく低下していた。新たに赴任した職員たちは、顔と名前の一致すら覚束ない状態で業務に臨んでおり、誰がどの持ち場を担当しているのかさえ把握できていない状況だった。

加えて、急激な人事異動による混乱は、通常ならあり得ない確認作業の省略や、手続きの機械的処理を常態化させていた。

この隙を突く形で、犯人は国鉄職員になりすまして侵入し、制服や書類といった形式的な外観だけで信用を獲得し、機械的に進められる日常業務に巧妙に溶け込むことに成功したと考えられる。実際、現金袋の受け渡しに立ち会った鉄道員や公安職員も、犯人の行動に疑念を抱くことはなかった。

犯行直後に現れた本物の車掌によって初めて異常が発覚したが、それまで誰一人として違和感を抱くことはなかった。組織の人員流動と慣れによる注意力の低下、確認作業の形式化が、重大な犯罪リスクを内包していたことを露呈させたのである。

これは、大規模な組織変更に伴う情報伝達不足と警戒意識の麻痺が、結果的に犯罪者にとって絶好の機会を与えた典型例である。

事件から学ぶ教訓

函館駅5000万円窃盗事件は、制度的な「正しさ」や「手続きの完了」が、必ずしも真実性や安全を保証するものではないことを明らかにした。

制服、証明書、手続きといった外形的な形式が、実態の検証なしに無条件で信用される社会の脆弱性、日常業務がルーティン化することによる現場の警戒心や主体的注意力の低下、組織改編や人事異動によって発生する情報の断絶と現場判断力の低下──これら複合的な要因が重なった結果、最小限の偽装と演技のみで、巨額の現金が一瞬のうちに奪取されたのである。

本事件は、形式や制度そのものを信仰する危うさを突きつけるものであった。制服や証明書に象徴される「公的正当性」は、運用次第で容易に悪用され、信用の構造は内側から崩壊する可能性を孕んでいる。

現代においても、警察官や行政職員を名乗る者による「職業偽装型詐欺」は後を絶たない。見た目や肩書きへの無批判な信頼は、依然として人間社会の脆弱な急所となっている。

制度とは、信用とは、果たして何に支えられているのか。この問いを、我々はなお真正面から見据え続けなければならない。世界が壊れる音は、いつだって、誰にも聞こえない静かな朝にやってくる。

サイドコラム:職業偽装型詐欺の歴史(「見た目」「肩書」に騙される人間の盲点)

制服や職業を表わす服装、小道具、業界の専門用語を用いた詐欺および窃盗行為は、歴史的に繰り返し観察されてきた社会的現象である。

たとえば、1968年の『三億円事件』(リンク先:記事『三億円事件の謎を考察』)では、白バイ警官に偽装した個人が、現金輸送車を強奪するに至った。また1948年の『帝銀事件』(リンク先:記事『帝銀事件 検証 詐欺師の犯罪』)では、GHQ関係者や厚生省技官を僭称した犯人が、銀行員に対し毒物を服用させることに成功している。

制服、証明書、肩書きといった「権威の象徴」、およびそれに付随する「仲間意識」は、認知心理学的観点からすれば、人間の無意識下におけるヒューリスティックな判断プロセスを強力に作動させ、批判的思考を一時的に停止させる効果を持つ。

特に制度的正統性が前提とされる日常的な業務環境においては、外的シンボルに基づくスキーマ的認知が優先されるため、異常を検知する認知的努力(『システム2』的思考)は顕著に低下する傾向が確認できる。

この結果、視覚的に制度と連結された対象に対して、認知抵抗を伴わずに行動を承認してしまう心理的傾向が強化されるのである。

『函館駅5000万円窃盗事件』も、こうした「視覚的記号による信頼誘導」という認知バイアスを巧妙に突いた事例である。

形式を備えた対象は正当であるという認知的近道を利用し、人間の思考過程の隙間を精緻に突いた犯罪であった。

この種の職業偽装型詐欺は時代と社会構造を超えて再帰的に出現しており、その背景には、近代社会が築き上げた「制度への信頼」そのものが、逆説的に犯罪の温床となりうるという深層的構造が潜在しているのである。

◆参考資料

毎日新聞1981年3月10日付、同年3月11日付

朝日新聞1981年3月10日付、同年3月11日付

読売新聞1981年3月11日付

NHK『函館駅5千万円盗難事件』1986年3月10日付

北海道新聞『函館の5000万詐取時効』1988年1月26日付

中日新聞『函館駅の現金袋詐取保険会社の上告棄却最高裁』1988年3月26日付

◆鉄道会社を舞台にした事件・事故

◆昭和・平成の窃盗・強奪事件

◆権威を利用した詐欺事件など考察・解説

』アイキャッチ画像-150x112.webp)