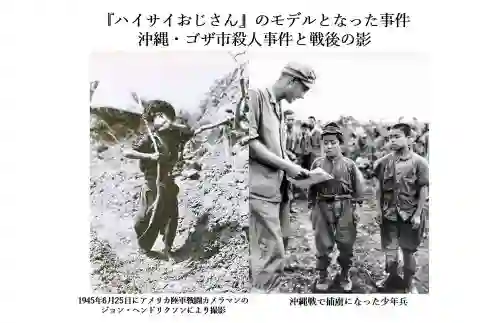

喜納昌吉の代表曲『ハイサイおじさん』(1972年シングルカット)は、一見、陽気なリズムと独特な沖縄の方言が印象的な楽曲である。しかし、その背後には、戦後の沖縄に生きた一人の父親と、制度の狭間で崩壊していった家族の物語がある。1962年に沖縄・ゴザ市で発生した殺人事件──精神疾患を患う母親による実娘の殺害という痛ましい事件は、行政の不在と貧困、社会的孤立という構造的背景に包まれていた。

本記事では、その事件の詳細を辿りながら、沖縄戦の記憶、精神医療制度の不備、文化的沈黙、そして「語ることを許されなかった記憶」の構造を掘り起こす。『ハイサイおじさん』という楽曲が、ただの沖縄ポップスの代表作ではなく、沖縄の戦後史と結びついた「旋律の中の亡霊たち」であることを、見つめていきたい。

事件概要と発生の背景

本事件は、1962年5月23日(水曜日)午前9時40分頃、沖縄県ゴザ市(現・沖縄市)において発生した。なお、沖縄の本土復帰は1972年5月15日であり、本事件発生当時、同地域は米軍統治下にあった。

事件現場となったゴザ市は沖縄本島中部に位置し、太平洋戦争後、米軍が設置した「キャンプ・ゴザ」を含み、アジア最大規模とされる嘉手納空軍基地の管轄内にあたる。同基地はベトナム戦争の出撃拠点でもあり、地域には米兵向けの飲食店や性風俗店、また1954年開業の「プラザハウスショッピングセンター」など、米軍関係者専用施設が存在していた。

事件現場は、沖縄県中部のゴザ市にある、約12坪のトタン張りのバラック小屋であった。劣悪な住宅環境の中、事件はその三畳間で発生する。加害者は39歳の母親K、被害者は彼女の実娘で、当時7歳の三女だった。犯行は突発的に行われたとされているが、その背景には母親の精神疾患があるとみられている。凶器に使用されたのはアメリカ製の斧であり、母親は台所のまな板の上で三女の頸部を斬り落とした。その頭部を沖縄の伝統的な大型鍋「シンメーナービー」(約28リットル)に収めたという。喜納昌吉氏は、当時この家の隣に住む子供だったと語っており、彼の証言によれば、母親はその頭部を鍋で煮ようとしていたという。ただし、この点については報道資料による確認は取れていない。

第一発見者は、当時5歳であった次男であり、彼は近隣で茶を飲んでいた父親に3度にわたり事件を伝えたが、父親はこれを真に受けなかった。結果として、警察への通報は10時以降となった。母親は自宅に設けられていた「監禁所」に収容され、のちに精神科病院に移送された。

父親(喜納昌吉の楽曲『ハイサイおじさん』のモデルとされる)は、1958年に交通事故で負傷し、以後は酒を好み、家庭や子どもに対する関心を欠いていた。近隣では「元校長」と自称していたが、実際は赤線区域における性風俗関連の仕事に従事していたとされる。生活は困窮しており、母親は日雇い労働で生計を立てていた。

母親は1961年半ばより精神疾患を患い、1962年春頃から精神科に通院していた。加害前には凶暴性の兆候も見られ、他人の家に石を投げてガラスを破損させたほか、行方不明になるなどの問題行動が繰り返されていた。子どもたちへの虐待も確認されており、三女には食事を与えず、水をかけるなどの行為があったという。三女は不就学状態であった上、住民登録が確認されていなかったため、行政からの通知や介入が届かず、保護が及ばなかった。

母親は1962年4月10日に政府へ保護申請を提出していた。事件当日には、政府から調査実施の報告が届いていたが、調査員が現地に到着する前に事件は発生した。同時期に「救済家庭」としての支援申請も行われていたが、受理されなかった。

事件後、母親は精神科病院に入院したが、自殺したとの未確認情報が流布している。父親はその後、喜納昌吉の代表作『ハイサイおじさん』のモデルとなったとされる。

事件報道と精神医療をめぐる社会的背景

事件発生後、沖縄タイムスは同年5月24日から6月1日にかけて、全7回にわたり「精神病対策」特集を掲載した。これによると、当時の沖縄には推定約13,300人の精神疾患患者が存在し、そのうち約3,000人は自傷他害の虞があり、措置入院を必要とする状態にあった。

特集の中では、沖縄における精神疾患の治療拒否傾向と、民間信仰との関係性についても言及されている。すなわち、「ユタ(霊能者)」や「三世相(占い師)」の多い地域では、精神疾患が「神がかり」として認識され、専門医療ではなく宗教的・呪術的な対処が優先される傾向があった。これにより、症状が悪化し、医療機関の介入が困難になるケースが多数確認されていた。

また、精神疾患の背景としては、太平洋戦争末期の沖縄戦におけるトラウマ体験、慢性的な貧困、米国文化の急速な流入、本土復帰以前の住民の地位的不安定、米軍基地の存在、さらに米兵による犯罪など、複合的な社会要因が関係していたと考えられるだろう。加えて、精神疾患と沖縄独自の土着文化、信仰の関係に注目した記述は、当時としても特異であり、現在においても貴重な視点である。

戦争の狂気は終わらない:地域住民と兵士に残された精神の廃墟

沖縄戦は、地上戦という特殊な形態をとり、一般住民を戦闘に巻き込む苛烈な戦いであった。終戦後もなお、砲弾の記憶、失われた家族、飢餓、米軍基地の騒音、そして日常的な恐怖が、地域住民に深い精神的外傷を残し続けている。當山冨士子らによる2012~2013年の聞き取り調査では、戦後67年を経た時点においても、沖縄戦体験者の約4割がPTSDのハイリスク群に属することが明らかとなった。

だが、精神の崩壊は、被害を受けた住民に限られない。米国側の兵士たちもまた、戦場における過酷な経験により精神の安定を失い、帰還後にアルコール依存、自殺、家庭崩壊へと追い込まれた。ベトナム戦争後のアメリカでは、PTSDという概念が社会問題化し、精神医療の枠組みと福祉制度の間で繰り返し議論の対象となってきた。映画『ランボー』(1982)や『ディア・ハンター』(1978)、『アメリカン・スナイパー』(2014)などは、戦場から帰還した兵士が日常に適応できず、社会との接触を拒絶する様を描き、その「戦争の継続」を告発している。

これらの作品に共通するのは、戦場における「個人」の崩壊と、国家がそれを制度的に放置する構図である。だが、その一方で、戦場そのものであった地域に生きた市民の精神的崩壊を真正面から描いた映画作品は、日米ともに極めて稀である。

沖縄戦において、戦場は遠く離れた他国ではなかった。生活の場そのものが戦場となった。逃げ惑い、家族を喪い、米軍の迫撃や日本軍の命令の中で、住民たちは精神的にも制度的にも破壊された。それにもかかわらず、その内面は、文学や映画の表現史のなかで長らく不可視のまま放置されている。

戦争は、国境や敵味方の別を超えて、人格と共同体の基盤を破壊する。終戦の宣言は、物理的な戦闘の終結を意味するにすぎず、記憶と症状のレベルでは、戦争は沈黙のなかで継続する。フラッシュバック、幻聴、不眠、徘徊、自殺、加害への自己嫌悪。日常の風景のなかに、それらの断片が潜み、意識の表層に浮上するのを誰も止めることはできない。

戦争の狂気は、銃声とともに始まり、沈黙のなかで続いている。

語られなかった記憶:なぜ映画や文学は沈黙したのか

戦場となった沖縄の住民が抱えた精神的崩壊は、長く表現の対象とされなかった。その理由の一つは、国家が彼らを「語るに値しない存在」として扱ってきたことにある。戦後日本において、沖縄は「祖国に復帰すべき地域」であるとされながらも、その住民の声と痛みは、政治的スローガンの下に抽象化され、個別の苦悩として記録も記憶もされなかった。彼らの現実は、復帰運動や安全保障論のなかで都合よく消化され、可視化されることのないまま放置されていた。

加えて、文学や映像の表現領域においても、精神疾患や家庭内の暴力・崩壊は「不都合な現実」として排除されやすかった。戦争の悲劇を語ることが、「国体の崩壊」や「軍の責任」といった明確な加害構造と接続される一方で、家族の内部、地域の狂気、民間人の精神の破綻といった「中間領域の悲劇」は、加害者でも被害者でもないという理由で沈黙させられてきた。物語にしづらいもの、分類しづらいものは、「例外」として切り捨てられたのである。

つまり、語り得ぬものとして構造的に不可視化されたのである。言葉にならないもの、映像にしにくいもの、それらは制度や表現の周縁で埋もれていった。だからこそ、『ハイサイおじさん』という楽曲には意味がある。語られなかったものの断片が、旋律のなかに漂いながら、文化の記号としてかろうじて残されているのだ。歌は言葉を超えて届く。

そして、それゆえに、制度やジャンルをすり抜けながら、人々の記憶の奥に沈んでいたものを揺り起こす力を持っている。

比較対象としての他地域:戦争トラウマと精神医療史

當山冨士子氏(保健学博士)が明らかにした沖縄戦体験者の晩発性PTSDは、地域の精神保健制度が十分に整っていなかったこととも強く関係している。1972年の本土復帰以前、沖縄はアメリカ施政権下にあり、日本本土で適用されていた精神衛生法は原則として適用されなかった。

そのため、精神疾患に対する制度的対応は極めて限定的であり、行政的にも文化的にも「管理外」に置かれていた。琉球政府は、アメリカの施政権下に設置された自治機関であり、USCAR(琉球列島米国民政府)の管理・監督下に置かれていた。したがって、精神疾患に対する法制度の整備や医療体制の構築も、米国側の意向に強く依存していた。米軍政庁や琉球政府による独自の措置は存在したが、体系的な支援制度には至らず、公的医療機関も慢性的に不足していた。

公的機関によるケアの不足は、住民にとって心理的苦痛の長期化を意味し、結果的に家族や地域社会にその負担が集中していた。前述の「ユタ」「三世相」など、民間宗教的装置への依存がその代替手段となっていたが、それもまた不安定で非科学的な救済にとどまっていた。

一方、同様の構造は、戦後ドイツのナチス被害者や、旧ソ連のアフガン帰還兵にも見られる。精神疾患は体制に都合の悪い「沈黙すべき問題」として扱われ、国家による公式認知も遅れた。加害と被害の境界が曖昧な状況では、心理的外傷の言語化が阻まれ、被害者であっても「語る場」を奪われる。日本においても、満州からの引揚者やシベリア抑留経験者が帰国後に精神疾患を発症しながらも、長く公的支援の枠外に置かれてきた。多くは家族内に閉じ込められ、社会的な沈黙を強いられていた。

アメリカにおけるベトナム戦争帰還兵へのPTSD対応が1970年代後半に本格化するのに対し、日本では1980年代半ばになってもなお「精神病」という用語が一般用語として流通し、差別的ニュアンスを伴いながら、社会的排除のレッテルとして使用されていた。こうした風土の中で、精神疾患の当事者は「家庭内の問題」として処理され、制度的にも文化的にも隔離されていった。

つまり、沖縄における戦争トラウマは、「戦場の地」としての地域性と、「制度の谷間」としての構造的欠落が重なりあうなかで、長期にわたり放置され、語られず、救済されなかったのである。行政制度の未整備、文化的なタブー、そして政治的無関心が複合的に絡み合い、語ることも、癒すことも、許されなかったのだ。

語ることを許されなかった記憶:トラウマと沈黙

精神的外傷(トラウマ)は、しばしば「言葉にできない記憶」として語られる。心理学者カレン・ホーナイは、抑圧された不安や恐怖は、「語ることそのものを妨げる」とし、それが長期的な人格の分裂や防衛機制の過剰化を招くと指摘した。トラウマとは単なる記憶の断片ではなく、人格そのものの根幹を揺るがし、語られることでようやく輪郭を得ることができるものでもある。

文化人類学者のヴィーナ・ダス(Veena Das)は、暴力の被害者が「語れない」のではなく、「語っても誰にも届かない」空間の中に押し込められているという構造的暴力の存在を論じている。すなわち、沈黙は個人の内面の問題ではなく、社会の制度や文化的文脈によって生み出されたものであり、日常そのものに組み込まれた暴力として持続しているのだ。

沖縄の住民にとって、戦争体験とはまさにそのような「公共的に意味化されない個人の地獄」であった。体験を言葉にしようとしても、信じてもらえず、理解されず、黙ることでしか尊厳を保てない。その沈黙は同時に、誰にも奪えない抵抗の形式でもあった。語られなかった記憶は、心理的症状として、あるいは歌や踊り、民俗的な語りといった文化の中に「変奏されたかたち」で表出する。

トラウマはこうして、精神疾患として現れるか、あるいは社会的実践のなかに埋め込まれ、象徴的形式として残される。その沈黙は、日常に侵入し制度に編み込まれた暴力によって作られた空間であり、「語ること」そのものが文化的・社会的に抑圧される構造の中にあった。沈黙は語りの不在ではなく、むしろ制度が選びとらなかった語りの累積であり、抑圧された声が集合的に積み重なった結果でもある。

『ハイサイおじさん』という象徴:トラウマの文化的昇華

喜納昌吉は後年、『反戦平和の手帖』などで『ハイサイおじさん』のルーツにふれ、歌の背景にあった「おじさん」の奇行、孤独、そして家族の不幸を記している。それはただの酔っ払いの戯画ではなく、戦争と占領の中で社会から逸脱し、傷つき、笑い者にされ、排除され、そして歌となって残った一人の人間の肖像である。

『ハイサイおじさん』が奏でるのは、南国の陽気さではなく、誰にも救われなかった一つの家族の物語であり、沖縄戦後社会の影である。

喜納昌吉の『ハイサイおじさん』は、一見すれば陽気な酔っ払いの唄である。だがその背後には、沖縄戦後に精神を崩し、家庭内で逸脱し、周囲に嘲笑されながら孤独死した「沖縄」の影がある。

「おじさん」は叫び、暴れ、笑いながらも、助けを求める言葉を持たなかった。そして誰もそれを「言葉」として受け取らなかった。『ハイサイおじさん』という楽曲は、そうした「言葉にならなかった叫び」の輪郭だけを、旋律と方言という記号に託した文化的なエレジー(哀歌)である。

つまりこの楽曲は、社会的に理解されなかった狂気、制度に収容されなかった痛み、個人に引き受けられなかった歴史を、歌というかたちで「意味なき記号」にまで還元し、はじめて社会に流通した表現であった。

それは救済ではない。むしろ、「記録できなかった人間」の存在を、記号として風化させていくという意味で、文化のなかに吸収されることで再び沈黙に還っていく悲劇的構造であるのかもしれない。

まとめ:旋律の中の亡霊たち

明るく踊るように始まる喜納昌吉の『ハイサイおじさん』は、多くの人の記憶に残る名曲だ。だが、その旋律の背後には、語られなかった痛みと、見過ごされた悲劇が静かに潜んでいる。事件、家族の崩壊、精神疾患、戦争のトラウマは、制度の網の目からこぼれ落ち、語られることも、記録されることもなく沈黙の中に埋もれていった。

戦争は、銃声とともに始まり、制度の不在と沈黙によって続いていく。その沈黙は、死者の記憶だけでなく、生き残った者の身体の中にも、地域の風景の中にも、深く根を張っている。

そして、歌だけが残った。旋律は、語れなかったものたちの名もなき声を包みこみながら、人々の間をさまよい続ける。それは、救済ではない。しかし、せめて誰かが耳を澄ませたとき、旋律の隙間から、記憶の破片がこぼれ落ちてくるかもしれない。

語ることのできなかった者たちは、旋律の中の亡霊となりながらも、なお私たちに問いかけている。「あなたは私の声を聞くだろうか」と。

◆参考資料

喜納昌吉 、C・ダグラス・ラミス『反戦平和の手帖』2006年。

當山冨士子「未だ終わらない沖縄戦──終戦から67年目の調査から」関西れっきょ講演会記録、2013年。

Veena Das『Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary』(2007)参照。

Karen Horney『The Neurotic Personality of Our Time』(1937)等。

戦争帰還兵のPTSDを扱った代表的作品:『ランボー』(テッド・コッチェフ監督、1982)、『ディア・ハンター』(マイケル・チミノ監督、1978)、『アメリカン・スナイパー』(クリント・イーストウッド監督、2014)。

沖縄タイムス1962年5月23日付~6月30日付

◆沖縄返還に関係するドラマ

◆戦争とトラウマに関する映画

◆沖縄が舞台となった事件

◆戦後の事件

◆昭和の事件