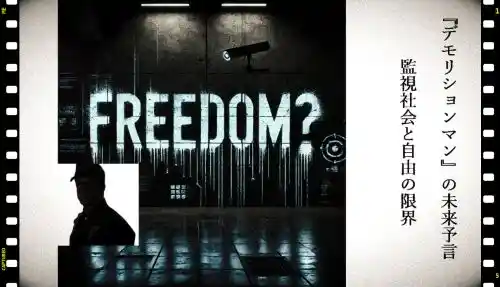

1993年公開の映画『デモリションマン』は、ユーモアとアクションを交えつつ、秩序と自由の対立を鮮烈に描き出す。本作は、一見理想的に見える「犯罪ゼロ」の社会が、徹底した管理と監視のもとに成立しているという皮肉な現実を突きつける。

舞台は2032年。暴力も犯罪も根絶された未来都市「サン・アンゼルス」では、厳格なルールによって秩序が維持されていた。しかし、その平和は、人間の本質を無視した強制的な管理によって成り立っていた。そこへ、かつて社会を震撼させた凶悪犯罪者が復活し、制御不能な存在となる。この危機に対抗すべく、過去から蘇るのは、型破りな刑事ジョン・スパルタンである。

秩序の維持に暴力は許容されるのか。それとも、社会の在り方そのものを見直すべきなのか。本作は、管理社会の到達点と、人間の本質が抱える矛盾を鋭く問いかける。

『デモリションマン』とは?管理社会を風刺したSFアクション

『デモリションマン』は、管理社会の到達点を描きつつ、秩序と自由の対立を浮き彫りにするSFアクションである。単なる娯楽作品にとどまらず、「犯罪ゼロ」のユートピアが、徹底した監視と管理のもとで成立しているという皮肉な現実を鋭く風刺する。

公開当初、本作はコメディ要素を交えた典型的なアクション映画として認識されていた。しかし、現在では、秩序と自由の均衡、過剰な管理社会の危険性といったテーマが再評価されている。特に、ポリティカル・コレクトネスや監視社会の問題と照らし合わせた視点から、一部の批評家や映画ファンの間で改めて関心を集めている。

監督・キャスト・基本情報

1993年公開の本作は、マルコ・ブランビルが監督を務め、スタイリッシュなビジュアルと社会風刺を織り交ぜた作品を作り上げた。彼は後に『ジャッジ・ドレッド』(1995年)を手掛け、未来都市を舞台にしたディストピア的世界観を再び描くことになる。

主演はシルヴェスター・スタローンで、『ロッキー』(1976年)や『ランボー』(1982年)といったハードボイルドなアクション映画で知られる彼が、本作でも伝統的な「暴力による正義」を体現している。対するサイモン・フェニックスを演じるのはウェズリー・スナイプス。彼は『ブレイド』(1998年)や『デス・ゲーム2025』(1998年)で広く知られるが、本作ではユーモアと狂気を併せ持つカリスマ的な悪役を演じている。

サンドラ・ブロックは未来社会の理想主義者レニーナ・ハックスリーを演じ、本作の後に『スピード』(1994年)や『ゼロ・グラビティ』(2013年)でさらなる成功を収めた。また、ドクター・コクトーを演じるナイジェル・ホーソーンは、『ファイヤーフォックス』(1982年)や『ガンジー』(1982年)といった歴史的作品で評価を受けた俳優であり、彼の存在が物語に知的な深みを加えている。

『デモリションマン』のあらすじ

『デモリションマン』は、犯罪が横行する1996年と、徹底した管理によって秩序が維持される2032年を舞台とするSFアクション映画である。本作は、暴力的な犯罪者と型破りな刑事の対決を描くと同時に、管理社会の在り方とその限界を問う。以下に、本作のあらすじを概説する。

『1996年』:カオスのロサンゼルス

物語は1996年、犯罪が蔓延するロサンゼルスから始まる。凶悪犯罪者サイモン・フェニックスは、複数の人質をとり、警察の介入を完全に封じるほどの暴虐を振るっていた。

この混乱の中、異名「デモリションマン」を持つ刑事ジョン・スパルタンが出動する。彼は常識を逸脱した強硬手段でフェニックスを追い詰めるが、作戦の過程で人質の命を顧みなかったとされ、責任を問われる。

結果として、フェニックスとともに最新の冷凍刑(クライオプリズン)に処される。

『2032年』:犯罪ゼロの管理社会

それから36年後、世界は大きく変貌していた。ロサンゼルスを含むカリフォルニア州の主要都市は統合され、犯罪ゼロを誇るユートピア「サン・アンゼルス」が成立していた。

この社会では、暴力や犯罪はもちろん、汚い言葉すら禁じられ、すべての行動が厳格に管理されていた。しかし、その秩序は完全ではなかった。冷凍刑に服していたサイモン・フェニックスが突如解凍され、警察の統制を完全に超えた存在として暴れ始める。

管理社会の警察は、非暴力的な対応しか許されず、フェニックスに対してまったく無力だった。事態が制御不能に陥る中、政府は唯一彼を止める可能性のある人物、ジョン・スパルタンを解凍し、フェニックスの制圧を命じる。

テーマ「管理社会と自由のジレンマ」

本項では、『デモリションマン』に描かれる管理社会の構造を分析し、秩序と自由の対立がもたらす課題について考察する。 秩序の維持と個人の自由は、しばしば相反する。

管理社会は法と統制によって秩序を維持するが、その過程で個人の選択権や倫理的判断の機会を制限する危険性をはらむ。『デモリションマン』は、この矛盾を可視化し、秩序と自由の均衡がいかに脆弱であるかを問いかける。

犯罪ゼロ社会の真の姿

『デモリションマン』の世界は、表面的には犯罪が根絶された理想社会に映る。しかし、その実態は、徹底した監視と規制のもとに成立する全体主義的管理社会である。この社会においては、個人が倫理的判断を下す余地は皆無であり、あらゆる行動規範は法律によって定められ、逸脱は即座に排除される。

秩序維持の観点から見れば、この体制は合理的に思える。しかし、実際には、個人の倫理的選択権を剥奪し、人間の道徳的成熟を阻害する要因となる。

倫理を完全に法体系へ委ねることは、個々の価値観や社会的文脈に基づく道徳的多様性の排除を意味し、結果として社会全体の画一化を招く。その帰結として、法の支配は強化されるが、人間が本来有する倫理的思考の柔軟性や、道徳的選択の主体性は失われる。

この構造は、秩序維持の手段であると同時に、自由の抑圧機構として機能する。すなわち、管理社会は秩序と引き換えに、倫理的自律を奪い去る。その根底には、個人の自由と国家の統制が不可避的に対立するという、管理社会の本質的なジレンマが横たわっている。

『時計じかけのオレンジ』との関係

スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』(1971年)は、個人の暴力的衝動を強制的に抑制することが、道徳的な「善」として成立し得るのかを問う作品である。

国家による矯正プログラム「ルドヴィコ療法」を受けた主人公アレックスは、暴力衝動を封じ込められることで「更生」したかのように見える。しかし、実際には善悪を選択する自由を剥奪され、機械的な存在へと変貌するに至る。

『デモリションマン』もまた、暴力の排除による秩序維持を描く。しかし、『時計じかけのオレンジ』と決定的に異なるのは、管理社会の住民がその体制を疑問視すらしない点である。

彼らは自由を奪われていることに気づかず、むしろ秩序の維持を称賛する。本作が示す恐怖は、個人が国家によって強制的に矯正されるのではなく、人々が自発的に管理社会へ順応する構造にある。

この二作品に共通するのは、「秩序と自由のいずれを優先すべきか」という問いである。『時計じかけのオレンジ』では、暴力の矯正が人間の自由を剥奪する問題として描かれる。一方、『デモリションマン』では、それが「市民が望んだ秩序」として正当化されている。

人々が自ら管理社会の枠組みに組み込まれていく構造は、単なるフィクションではなく、現代社会にも通じる問題を浮かび上がらせる。

管理が極まると「自由」は死ぬ

サン・アンゼルスの社会秩序は、暴力のみならず、あらゆる対立や潜在的リスクを徹底的に排除することで成立している。ここではポリティカル・コレクトネスが絶対的価値とされ、逸脱を許容しない厳格な社会体制と文化が支配している。

性的接触は「不衛生」であり「非合理的」と見なされ、生殖行為は純粋に機能的な手段としてのみ認められるようだ。このように、社会的規範の強化が個人の自然な欲求の抑圧へと直結し、人間の本能ですら管理の対象とされる。この構造は、中世欧州の宗教的禁欲主義の再現とすら言えるだろう。

この抑圧的な社会体制は、ジョージ・オーウェルの『1984年』における全体主義的支配と類似する。オーウェルの作品では、国家が個人の親密な関係を統制し、愛情や感情の表現すら体制の安定を脅かす要因として監視される。

『デモリションマン』では、国家による直接的な弾圧こそ描かれないが、徹底した社会規制によって個人の情緒的な結びつきが希薄化し、市民が自発的に管理者の意図に従うよう誘導される構造が際立っている。

法による秩序と「自由な善」の抑圧

「法の支配による秩序」と、個人の倫理的判断に基づく「自由な善」は、しばしば対立する。秩序が強制によって維持されるのか、市民の合意によって成り立つのかによって、社会の在り方は大きく変わる。

『デモリションマン』におけるサン・アンゼルスは、暴力と対立を徹底的に排除することで秩序を維持しているが、その基盤には厳格な管理と監視が組み込まれている。この社会の構造を社会哲学の視点から分析すると、ホッブズ、ルソー、フーコーの理論と照らし合わせることで、本作が提示する管理社会の本質とその問題点がより鮮明になる。

社会哲学的視点から見る『デモリションマン』の管理社会

本作における「秩序」と「自由」の対立は、社会哲学の根源的な議論と密接に結びついている。トマス・ホッブズは『リヴァイアサン』において、人間は自然状態において「万人の万人に対する闘争」に陥る危険があると指摘し、それを回避するために強力な統治権力を必要とすると説いた。

サン・アンゼルスは、まさにこのホッブズ的統治の極限形態である。暴力が完全に排除された社会は、一見理想的に見えるが、秩序は「恐怖」に基づく服従によって維持されており、個人の倫理的判断の余地は完全に奪われている。

一方で、ジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』における「一般意志」の概念に照らせば、サン・アンゼルスの秩序は決して「自由な市民の合意」に基づくものではない。この社会は、市民が主体的に選択した結果ではなく、支配層が一方的に決定した「人工的な調和」に過ぎない。ルソーの理想社会においては、法は市民の理性的判断と一致し、自己決定の権利を保証するものでなければならない。

しかし、サン・アンゼルスでは法律は外部からの強制によるものであり、市民の内発的な道徳的成長は抑圧されている。この点において、本作の管理社会はルソー的な「自由のための服従」とは大きく異なる。

さらに、ミシェル・フーコーの『監獄の誕生―監視と処罰』における「規律社会」の概念を適用すれば、サン・アンゼルスは典型的な「パノプティコン(全方位監視体制)」の形態を取っている。フーコーは、現代社会において監視は単なる外的強制ではなく、個人の内面にまで浸透し、自己検閲を促す「内面化された権力」となると論じた。

本作に登場する住民は、もはや外部の強制を受けることなく、自発的に体制に従順になり、自由を制限されていることすら認識できない状態にある。この点において、『デモリションマン』は単なるディストピア的未来社会の描写にとどまらず、フーコー的な権力の遍在性を示す作品と解釈できる。

したがって、本作が提示する「秩序と自由のジレンマ」は、単なる娯楽作品の枠を超え、政治哲学や社会哲学の根源的な問題を問い直すものであるといえるだろう。それは、我々がどのような統治モデルのもとで生きるべきかという根本的な問いを突きつける。本作が示唆するのは、社会の完全な管理が人間の幸福を保証するのではなく、むしろ倫理的判断力の喪失をもたらし、主体性のない社会を生み出す危険性である。

「善」は内発的なものか、それとも法による強制か?

サン・アンゼルスの住民は、法律を絶対的な「善」として無条件に受け入れ、従うことが社会秩序を維持する唯一の方法であると信じている。しかし、この「善」は個人の道徳的判断や倫理的思考の産物ではなく、外部からの強制によって植え付けられたものに過ぎない。

スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』では、主人公アレックスが国家の矯正プログラム『ルドヴィコ療法』を受け、暴力衝動を人工的に抑制される。しかし、この矯正は彼の内発的な道徳的成長を促すものではなく、倫理的判断能力を奪い、受動的な存在へと変貌させる。『デモリションマン』においても、サン・アンゼルスの住民たちは、自ら選択した「善」ではなく、法律によって定義された「善」の枠内でしか生きることができない。

一方、ジョン・スパルタンは、無秩序な環境に適応し、法の遵守ではなく、自らの倫理観に基づいて善悪を判断する人物である。彼にとっての「善」は、外部からの強制によるものではなく、内発的な動機に根ざした選択の結果である。つまり、彼の行動は「法律に従う」ことによってではなく、「自ら正しいと信じる」ことによって決定される。それこそが、本来的な倫理的判断の在り方といえる。

本作が示唆するのは、「法による善」の一律適用が、必ずしも社会の健全性を向上させるとは限らないという点である。むしろ、それは人間の倫理観や道徳的判断の発達を阻害し、結果として社会全体を画一化させ、多様性を失わせる危険性をはらんでいる。

罰による秩序の限界

本作は、秩序維持のために罰則を強化し、法律の厳格化を進めることが、必ずしも社会の健全性を向上させるわけではないことを示唆している。

善悪の判断基準を法律に委ねることは、人間の主体性を奪い、倫理の本質を法制度の枠内に閉じ込めることにつながる。法律が倫理の上位概念となることで、人間の自由な選択が制限され、結果として社会の均質化が進む。

さらに、この構造の根本的な問題は、法律が「人間とは何か」を規定し、その枠内でしか個人の成長が許容されない点にある。本来、倫理観は経験や選択を通じて形成され、その過程こそが道徳的成熟をもたらす。

しかし、善悪の判断が法律によって一律に決定される社会では、個人の内発的な思考や選択の余地が失われる。その結果、人間は倫理的判断を下す主体ではなく、外部の命令に従うだけの機械的な存在へと変貌する。

本作が提示するのは、「罰と規範」による秩序が、人間の成長や社会の健全性を促進するとは限らないという問題である。むしろ、それは人間の主体性を固定化し、自由な倫理的思考を抑圧することで、内面的な成熟を阻害する危険性がつきまとう。

『デモリションマン』が描く未来への警告

ジョン・スパルタンとサイモン・フェニックスの対立は、単なる善悪の二元論ではなく、人間の二面性を象徴する。暴力を用いた秩序の回復は、短期的には効果を発揮するかもしれないが、長期的には新たな暴力の連鎖を生む危険をはらむ。一方で、完全な管理社会は、人間の本質を歪め、自由を奪い、個人の倫理的判断力を喪失させる。

本作が投げかける問いは、「社会はいかにして秩序を維持しつつ、個人の自由を確保すべきか」に集約される。技術の進歩とともに、現実の社会は監視と管理を強化する方向へ進んでいる。その流れが不可逆的であるならば、『デモリションマン』が警鐘を鳴らす未来は、決して荒唐無稽なフィクションではない。

この映画が公開されて30年以上が経過した今こそ、そのメッセージをただの映画の設定として片付けるのではなく、現実の社会と照らし合わせて考える必要があるのではないか。

現代社会との比較

本項では、『デモリションマン』の管理社会と現代社会の類似点を比較し、本作が描いた未来像が単なるフィクションではないことを検証する。

近年、社会は「安全」と「秩序」を名目に、個人の自由を制限し、規範を強制する傾向を強めている。これは、映画が描く徹底した管理体制の極端な帰結と重なる部分が多い。

監視社会と統制の強化

21世紀に入り、犯罪抑止やテロ対策の名目で、監視カメラ、AI監視システム、ビッグデータの解析技術が発展し、個人の行動パターンや傾向が分析される社会が常態化している。都市部では至るところに監視カメラが設置され、顔認識技術や行動分析アルゴリズムによって、公共空間での人の動きが把握される仕組みが整いつつある。

同時に、SNSの普及によって、個人の発言や行動はかつてないほど可視化され、一度でも「不適切」とみなされた言動は瞬時に拡散され、批判の対象となる。特に企業や公的機関に属する人々にとっては、私生活の発言や過去の投稿が問題視され、社会的制裁を受ける事例が増加している。これは、『デモリションマン』の世界における「罰金制度」や、言葉遣いを監視する音声認識システムを想起させる。

さらに、現代においては、企業や国家が推奨する「望ましい価値観」にそぐわない発言が、社会的に排除される事例が増加している。法律による直接的な処罰は伴わないものの、実質的に「管理された発言空間」が形成されつつある。この構造は、『デモリションマン』の管理社会と共通する側面を持つ。

本作が描いたディストピア的な未来は、もはや単なるフィクションではなく、すでに我々の現実に浸透しつつあるのかもしれない。

ポリティカル・コレクトネスと自由の制約

『デモリションマン』の世界では、暴力的な表現のみならず、特定の言葉や思想すらも規制の対象とされている。公の場で不適切な発言をすると、自動的に罰金が科される音声認識システムが設置され、言葉遣いの統制が徹底されている。

この社会では、人々が自ら言葉を選び取るのではなく、外部のルールによって「望ましい発言」が決められており、表現の自由は事実上存在しない。

現実社会においても、ポリティカル・コレクトネスの観点から、一定の言葉や表現が「差別的」として排除される傾向が強まっている。企業や公的機関では、言葉の使い方に厳しいガイドラインが設けられ、過去の発言が掘り起こされて問題視されるケースも増えている。

確かに、差別やヘイトスピーチの抑制は必要であり、社会の健全性を維持するための規範は求められる。しかし、その規制が行き過ぎた場合、思想統制へと転じる危険性は否めない。

社会が「正しさ」を一方的に決定し、異なる価値観を持つ者を排除することで、多様な意見が失われ、自由な思考が制限されてしまう。言葉の規制が進むほど、人々は萎縮し、本来ならば議論を通じて解決すべき問題も避けるようになる。結果として、対話による相互理解の機会が減少し、異なる価値観を持つ者同士の溝が深まるという逆説的な現象が生じる。

『デモリションマン』が描く社会は、言葉の統制による秩序維持が、結果的に多様性の喪失と自由の抑圧につながることを示唆している。

管理される「愛」と個人の関係性

本作で描かれるセクシュアリティの抑圧は、現代の一部の社会風潮とも重なる。例えば、性的な表現や恋愛関係をめぐる倫理規範の厳格化が進み、過去には許容されていた表現や文化が排除される動きが加速している。

映画や文学においても、特定の価値観に合わない恋愛描写が批判の対象となることが増え、作品の内容が改変されたり、過去の表現が問題視されたりするケースが相次いでいる。

『デモリションマン』の世界では、肉体的な接触すら「不潔」とされ、人間関係が徹底して管理されている。生殖は機械的なプロセスとして扱われ、性的な関係は生理的にも倫理的にも「不必要なもの」と見なされる。これは単なるSF的な設定ではなく、現実世界においても「個人の選択」よりも「社会的な規範」を優先する風潮と通じるものがある。

さらに、現代では「不適切な関係」とされるものの範囲が拡大し、恋愛や性的な関係に対する価値観が、個人の意思ではなく、社会の「正しさ」によって定義される傾向が強まっている。

例えば、特定の関係性が倫理的に問題視されることにより、人々が自己検閲を行い、本来ならば自由であるべき感情の表出すら制限されるケースもある。これにより、恋愛やパートナーシップの在り方は、個々人の価値観や選択よりも、社会の規範や倫理基準に従う方向へと誘導される。

本作が提示するのは、「人間の関係性すらも管理の対象となり得る」という未来像 である。社会の倫理観が変化すること自体は不可避であり、時代とともに価値観が更新されるのは当然のことだ。

しかし、その変化が個人の意思によるものではなく、外部からの強制や同調圧力によってもたらされる場合、それは管理社会の構造の一環となる。『デモリションマン』が提示する未来像は、こうした変化の帰結のひとつとして捉えることができる。

結論:『デモリションマン』が突きつける自由と秩序のジレンマ

本作は、管理社会が必ずしも幸福をもたらすものではなく、むしろ自由の喪失を招く危険を内包していることを警告する。安全と秩序を名目に個人の自由が制限され、倫理の判断基準が法律へと一元化されたとき、人間は果たして「善」を主体的に選択し得るのか。

技術の発展と統制の強化が進む現代において、『デモリションマン』が提起する問題は、もはや遠い未来の空想ではなく、我々が直面する現実そのものである。

本作が投げかける根本的な問いは、「自由と秩序の均衡はいかにして実現されるべきか」という問題に集約される。それは単なるフィクションのテーマにとどまらず、現代社会においても看過できない課題である。

我々は、秩序の名のもとに自由を抑圧する管理社会へと進むのか、それとも個々人の倫理的判断を尊重し、多様な価値観を許容する社会を目指すのか。本作の警鐘に耳を傾けることは、未来を思索する上で決して無意味ではない。

◆ディストピア的近未来を描いたSF映画

◆60年代-80年代の海外映画考察