要約

1975年、愛知県の38歳女性Sが「田中角栄の東海地方資金担当私設秘書」を名乗り、複数の経営者から総額4〜6億円を詐取した。偽造書簡や声帯模写を駆使し、政治献金を装った巧妙な手口は、権力への憧れを抱く経営者心理を突いたものだった。Sは逮捕・懲役4年の判決を受けるが獄中で病死。背後に囁かれた政界人脈の影は解明されず、事件は「政治と金」の構造的問題を浮き彫りにした。

金権政治は、日本社会の根深い問題の一つである。それは、形を変えながら今も続いている。政治家が集める金。企業や個人が政治家に期待する見返り。そして権力の周縁でうごめく人々――この構造は、一部に富をもたらすと同時に、犯罪の温床ともなってきた。

かつて、『日本列島改造論』を唱えた田中角栄は、金権政治の象徴だった。彼は公共事業を通じて資金を分配し、派閥を拡大、金を駆使して権力を掌握した。その影響力は首相退任後も色濃く残り、多くの者がその名『田名角栄』を利用した。

本記事で取り上げるのは、田中角栄の『東海地方の資金担当私設秘書』を名乗り、億単位の金を詐取した一人の女性の事件である。 彼女は詐欺師であり、実刑判決を受け、獄中で病死した。しかし、果たして彼女は単なる詐欺師だったのか。それとも、もっと大きな権力の影を背負っていたのか――。

彼女の背後には、「自民党某派閥の会計責任者」の存在が囁かれていた。詐取した金の一部が政治資金として動いていた可能性もあるが、彼女の死によって、事件の全貌は闇に包まれたままだ。彼女の詐欺の手口と騙された経営者たちの欲望を浮き彫りにし、事件の構造を解き明かす。

田中角栄の「私設秘書」名乗る女性詐欺師

1975年2月14日、田中角栄元総理(事件当時は前総理)の『東海地方の資金調達私設秘書』を名乗り、愛知県名古屋市、瀬戸市、尾張市、熱田市、岐阜県岐阜市の5人の経営者(木材業、室内装飾業、不動産業、窯業など)から、約4億円から6億円の現金や小切手を詐取した疑いで、愛知県名古屋市に居住する38歳の女性Sが、愛知県警捜査二課および千種署に逮捕された。

なお、報道上の住所は岐阜県岐阜市とされたが、これは住民票を実家および兄の住所である岐阜市内に置いていたためである。

警察は、詐取金額の規模や政界・財界の大物の名が悪用された点に着目し、共犯者の存在を想定して捜査を開始した。メディアもこれに呼応し、海千山千の50代前後の不動産業者を含む男性経営者たちが、38歳の無職の女性に容易く騙されたことに疑問を提示しながら、この事件を『田中角栄金脈詐欺』と名付け、同様の論調を展開した。

しかし、捜査が進む中で、警察はSの単独犯と結論づけた。また、Sの母親と兄も、娘や妹であるSが『田中角栄の私設秘書』だと信じ込んでいたとの見解を示した。 以下、この大胆不敵な詐欺事件を単独で遂行したSの経歴、手口、ターゲット、そして被害者の思惑について詳述する。

女性詐欺師の経歴

Sは1936年、愛知県春日井市の青果店に生まれ、四女として育った。その後、一家で岐阜市内に転居し、同市内の中学校を卒業した。中学時代の成績は優秀で、家族はSを医者にしたいと考えていたが、金銭的な問題や時代背景もあり、中学卒業後は映画館の受付係となった。

しかし、Sには東京で学び、歌手になるという夢があった。映画館の受付を辞め、東京都豊島区の某歌謡学院に入学する。10代の頃の東京での生活については記録が確認できないが、上京当初は東京都下に住み、その後、中野区に転居している。

当時のSは、某歌謡学院で歌を学ぶ傍ら、生活費を得るためキャバレー歌手として夜の飲食店の舞台に立っていた。しかし、22歳の頃、プロの歌手になることを諦めたとみられる。

正確な時期は不明だが、この頃、彼女の人生の方向性を大きく変える出会いがあったとされる。Sは東京都品川区小山台のマンションに転居し、生活の質が格段に向上した。その象徴的な出来事として、同マンションには高級車に乗った中年男性が頻繁に訪れていたことが目撃されている。

そもそも、安定した収入のないSが品川区のマンションを借りることができたのか、その家賃の原資については疑問が残る。彼女の生活を支援していたのが、この男性であった可能性は高いと考えられる。そして、この男性は『自民党某派閥領袖の事務所の会計担当者』だと囁かれている。

Sは痩せ型で面長の女性である。逮捕時(38歳)の写真を見ると、当時人気のあった歌手・水前寺清子を思わせるショートカットにスーツ姿、首には高級感のあるスカーフを巻き、上品な印象を醸し出している。その姿は「宝塚の男役のようだ」と評され、男性を惹きつける洗練された雰囲気を漂わせていた。

30歳を過ぎた1967年春頃、Sは突然、愛知県に舞い戻った。上京後、音信不通だった家族のもとを訪れ、「大野伴睦の紹介で田中角栄の私設秘書をしている」と語り、母親や兄を驚かせた。その後、1964年に建設された名古屋市東区内の5階建てマンションの4階と3階に一室(3DK)ずつを借りる。4階は母親と同居する生活拠点として使用し、3階は「仕事部屋」と称していたが、彼女が実際にどのような仕事をしていたのかは定かではない。

報道によれば、逮捕時の彼女は、「稲田大学文学部を2年で中退し、その後デザイナーとして活動し、この高級マンションで仕事をしていた」と、警察に供述したようだが、実際には無職だった。

また、名古屋市中区内の有名ホテルにも頻繁に宿泊していたとされ、逮捕も同ホテル内で行われた。この派手な生活を継続する原資は、後に発覚する『金脈詐欺』によるものと考えるのが妥当だが、品川のマンションと同様、S自身が賃借人だったのか、その入居費用の捻出先は誰なのかなど不明な点が多い。

さらに付け加えれば、彼女は住民票を岐阜県岐阜市の兄の住所に置き、名古屋市内のマンションに移していなかった。これは、同マンションの賃借人が第三者、もしくはその関係者や法人・団体であった可能性を推測させ、彼女が住民票を移せなかった背景事情と考えられる。 愛知県に戻ったSの背後には、依然として『自民党某派閥領袖の事務所の会計担当者』の影が見え隠れする。

詐欺のターゲット

前述のとおり、愛知県に戻ったSは家族に『田中角栄の私設秘書』と名乗り、千種区の高級マンションに母親を引き取った。この突然の変貌に家族は驚きながらも、母親、長兄、姉はSの言葉を鵜呑みにした。

長兄はSの専属運転手となり、名古屋の繁華街にある高級飲食店に勤務していたシングルマザーの姉は、「自慢の妹」の話を来店する企業経営者たちに語り始めた。企業経営者のなかに政治好きが多いのは言うまでもない。

また、終戦後の混乱が完全に収束し、高度経済成長を経た昭和の時代、人々は『今太閤』と称された田中角栄の立身出世の物語に熱狂し、彼の政治力と、その源泉である金の力に強く惹かれていた。

愛知県瀬戸市の窯業経営者である48歳の男性が、Sの姉から「政界の重要人物と関係のある妹」としてSを紹介されたのは、田中角栄が最年少で自民党幹事長に就任した後だとされる。この48歳の社長にとって、千種区の高級マンションに住み、名古屋駅付近の高級ホテルを頻繁に訪れ、兄が運転する高級車で移動するSは、十分に興味を引く存在だった。Sは外見も魅力的な女性であり、二人はやがて特殊関係人となる。

48歳の社長がSから田中角栄の『東海地方の資金担当私設秘書』だと聞いたのは、運輸大臣が地元に急行電車を誘致したとの報道があった頃である。彼は、政界の大物中の大物である田中角栄の私設秘書と関係を持ったことに恐れを抱いたのは言うまでもない。しかし同時に、この大物とのつながりを誇らしくも感じたのだろう。Sに言われるがまま、政治献金という名目で300万円の現金を渡してしまう。

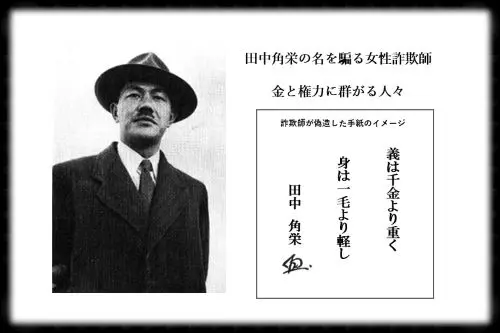

それから間もなく、田中角栄を名乗る者から男性の元に一通の手紙が届いた。手紙には達筆な筆跡で『義は千金より重く、身は一毛より軽し』と記され、田中角栄の署名と花押が添えられていた。

その後、48歳の男性は約20回にわたり、合計6,000万円以上の金を「政治献金」としてSに渡した。しかし、やがてこの多額の「政治献金」の存在が妻に知られ、彼女は知人の空手道場経営者(43歳)を交渉役として雇い、Sに現金の返還を要求する。

交渉の過程で、S夫妻は目白の田中邸を訪れ、「本物の秘書」に経緯を説明し、花押のある手紙を見せた。すると、田中側は、「本物より達筆だな」と冗談交じりに言い、男性はSが詐欺師である可能性に気づき始める。しかしSは「秘書が正式に認めるはずがない。私は秘密資金調達の裏の仕事をしているのだから」と巧みに弁明する。男性は疑念を抱きつつも、これまでの個人的な関係や投じた金を無駄にしたくないという思いが勝り、再びその言葉を信じようとしてしまう。

なお、警察の捜査により、田中角栄本人よりも達筆な手紙を書いたのは、岐阜市内に住むSの兄の知人である当時70代の男性であることが判明した。この男性は、Sを田中角栄の私設秘書だと信じていたSの兄から「田中角栄は忙しいので、代わりに書いてくれないか」と頼まれたものであり、警察は同70代男性をはじめ、兄と姉に詐欺の共犯性はないと判断した。

しかし、48歳男性夫妻(特に、男性とSとの関係に疑念を抱いていた妻)から依頼を受けた交渉人である空手道場経営者による執拗な金銭返還要求は、Sを追い詰め始める。そして、返還資金を捻出するため、Sは新たなターゲットからの金銭詐取を開始する。

新たなターゲットもまた、Sの姉が勤務する店の常連客だった。名古屋市内の48歳の室内装飾業経営者、同市内の木材業経営者、尾張市内の40歳の不動産業者、57歳の不動産業者などが、次なる標的となった。

詐欺の手口

Sは、自民党総裁選の実弾(資金)提供や選挙資金のつなぎ資金を名目に、新たなターゲットから多額の現金を集め始めた。さらに、田中角栄がオーストラリアに巨大な利権を持っていると語り、ターゲットの欲望を刺激する。そして、返済時には高額な利息を支払うと約束し、信用を得ようとした。

前述の48歳男性の時と同様、最初は300万円程度の金額から始め、返済を重ねることで信用を築きつつ、さらに大きな金額を要求する――これは詐欺師の常套手段である。

また、詐欺の典型的な手口として、騙しの小道具も登場する。被害者のもとには、前述の『田中角栄の花押のある手紙』をはじめ、『佐藤栄作元総理からの手紙』『当時の新日本製鉄会長からの手紙』『大平正芳からの手紙』など、Sを推薦する政財界の大物たちの名を騙った偽造書簡が届いている。

さらに特筆すべきは、ターゲットのもとに田中角栄を名乗る人物から直接電話が入ったことである。事件発覚後、この田中角栄を名乗る人物からの電話の主は誰なのかと大きな話題になる。当然だが、S以外の人物が電話の主だとすると共犯者がいたことになる。

Sは当初、この電話の主について黙秘していた。しかし、愛知県犯罪科学研究所が田中角栄を名乗る音声を分析した結果、その声の主はS本人であると結論づけた。これにより、Sは自らの声を録音し、電話相手に聞かせて騙していたことを認め、裁判の法廷でも田中角栄の声帯模写を披露したが――細身の彼女のか細い声が、果たして田中角栄の声にどれほど似ていたのか――その再現度は想像するほかない。

また、ターゲットたちを信用させた最も重要な出来事は、田中角栄の総裁選における中曽根康弘への7億円提供疑惑や、報道の数日前に、日銀総裁の外遊スケジュールを口にしていたことだった。 ターゲットたちは、これらの情報を事前に入手できるSの背後に、何らかの大きな力の存在を感じ取ったに違いない。そして、その存在は『自民党某派閥領袖の事務所の会計担当者』の影に溶け込み、消えては現れた。しかし、その影を追い続けることは誰にもできなかった。

経営者たちの思惑:なぜ騙されたのか

ここからは、政治に関する専門的な知識もなく、政治家の秘書経験もないSに対し、なぜ会社経営者たちは騙され、多額の金銭を詐取されたのか。その心理を被害者側の視点から探る。

これまで詳述してきたように、Sは10代で歌手を目指し上京したものの、その夢に破れた。そして20代になると、『自民党某派閥領袖の事務所の会計担当者』と呼ばれる男性の援助を受けながら生活していたとされる。この出会いがSと「政治」を結び付け、「金権政治」の裏に潜む構造的な隙(政界と財界の癒着が生み出す盲点)を知る契機となったであろうことは、想像に難くない。

彼女は、経営者たちが政治家との関係を利用し、利権を得ようとしていることを見抜いた。また、学生運動が活発だった時代背景からも明らかなように、この時代は誰もが政治に関心を持ち、政治家の権威に憧れを抱いていたのだろう。

本事件には、Sと彼女が語った田中角栄に対し、純粋な支持や支援の意志を持つ者がいたことが、捜査過程で明らかになっている。

詐欺に利用された人々

Sの言葉を信じ、結果的にSの協力者となった者として、まず挙げられるのは、彼女の母親、運転手を務めた兄、そして経営者を紹介した姉であることは間違いない。

親族以外にも、Sの姉から紹介された岐阜市の46歳の室内装飾業経営者や、名古屋市内の某スーパーマーケットの重役はSを信じ、Sが田中角栄になりすまして電話をかけた57歳の不動産業経営者を紹介した。さらに、この不動産業経営者は尾張市内の40歳の同業者を紹介している。また、46歳の室内装飾業経営者は、料亭で直接田中角栄と会い、金を渡したと嘘を吹聴し、自らの権威を高めようとした。

悪意のない人間が、知らず知らずのうちに誰かの悪意に加担し、重大な結果を招くことは、人間社会において日常的に見られる現象でもある。

田中角栄の影響力にあやかりたい経営者たちの心理

田中角栄は、戦後日本における『金権政治』の象徴であると同時に、「成功者のモデル」でもあった。地方の土建業者から成り上がり、日本の政財界を動かした彼の姿は、野心を持つ経営者たちにとって憧れの対象だった。

田中のような大物政治家とつながることは、事業拡大や政治的庇護を得る「成功の近道」とされた。彼の周囲には、その権力の恩恵に預かろうとする経営者たちが群がった。

Sが田中角栄の『東海地方の資金担当私設秘書』を名乗ったとき、彼女を信じた経営者たちの心理の根底には、「権力者との関係を築けば、自社の発展につながる」という期待があった。政治家との結びつきが、受注の拡大や優遇措置をもたらすと信じていたのだ。

また、経営者同士のネットワークでは、「自分が田中角栄に近い存在である」と示すことが、さらなる権威や信頼を得る手段ともなった。Sはこの心理を巧みに利用し、「田中角栄と直接つながっている」という幻想を信じ込ませた。

Sによる詐欺は、単に騙された側の「無知」や「軽率さ」で片づけられるものではない。それは「政治と金の結びつきを当然視する文化」の中で生まれた。権力に近づきたいという欲望こそが、彼らを詐欺へと誘導したのである。

逮捕、裁判、そして獄中死

1975年2月14日、詐取の疑いで逮捕されたSは、その後起訴され、法廷に姿を現した。彼女はグリーン地に黄色と赤の縦縞のブラウスにスラックスという装いで、傍聴席の視線を集めた。しかし、それ以上に印象的だったのは、潰瘍性大腸炎を患い、痩せ細ったその身体であった。

本章では、法廷でのSの証言、判決とその理由、さらには彼女のその後について詳述する。

裁判の経過と実刑判決と獄中での最期

法廷でのSは、罪を全面的に認め、単独犯による犯行だったと主張した。争点となったのは、田中角栄や財界の有名人の手紙を誰がどのような理由で書いたのか、田中角栄の声帯模写は誰の仕業だったのか、という点である。

検察は、手紙の類について、Sを田中角栄の私設秘書だと信じていた家族が、書道家などの知人に依頼して書かせたものの、それが詐欺の道具として使われるとは認識していなかったと主張した。また、ニセ電話の声の主はS本人であるとし、単独犯による犯行であると結論づけた。そのため、Sと親密な関係にあったと噂された『自民党某派閥領袖の事務所の会計担当者』など、共犯者の存在と田中角栄本人の関与は否定された。

検察はSに対し懲役7年を求刑したが、1975年9月29日、名古屋地裁は懲役4年の実刑判決を言い渡した。判決を下した木谷裁判官は、その理由として次のように述べた。

「著名な政治家の秘書を騙るなど、犯行手口は巧妙かつ悪質であり、一般社会に与えた影響も大きい。しかし、多額の見返り融資を期待し、容易に騙された被害者側にも責められるべき点がないとは言えず、善意の被害者を狙った事件とは区別されるべきである。また、その後の返済により、被害額は名目ほど膨大ではない。」

メディアもまた、被害者側が「政治献金」のつもりで金を渡したのではないかとの論調を展開し、事件の本質には『金権政治』や『政治と金』の問題があると指摘した。

懲役4年の実刑判決を受けたSは、笠松女子刑務所に収監された。潰瘍性大腸炎を患っていた彼女は食が細く、健康状態も悪かったとされる。

判決から約4か月後の1976年1月15日、搬送先の岐阜県羽島郡笠松町内の病院で息を引き取った。死因は心不全と記録されている。

彼女の実刑判決を伝えた1975年9月30日の毎日新聞には、彼女に関する記事の隣に『売買契約は詐欺未遂、田中氏らを告発』が掲載されていた。『田中金脈』の焦点の一つである信濃川河川敷の土地買収疑惑に関連する記事である。

次章では、信濃川河川敷の土地買収疑惑をはじめ、『田中金脈』と田中角栄の神話、ブランド、政治スタイル、そして「コネとカネ」の影響力について記述する。

何れにせよ、『田中金脈』を利用した女性詐欺師は、一人静かに旅立った。それは、ロッキード事件が明るみに出る(1976年2月)直前の出来事であった。

田中角栄の『神話』が生み出した負の側面

田中角栄は、戦後日本の政治を象徴する存在であり、現在でも一種の「ブランド」として機能している。その影響力は、政界を退いた後も消えることなく、むしろ神話化されることで一層強まった。そして、多くの者がその名を利用しようとした。

ジャーナリスト立花隆による『田中角栄研究―その金脈と人脈』が、『文藝春秋』1974年11月号に掲載された。同記事は、田中の家族企業が約4億円で取得した信濃川河川敷の土地が、その後の建設省の工事によって一気に数百億円の価値に跳ね上がった事実を明らかにし、田中の錬金術的な資産形成を暴いた。しかし、この報道は同時に、田中角栄の「神話」を再認識させる契機ともなった。

だが、この「神話」は負の側面も生み出した。田中の名が持つ権威は、政治家や実業家に限らず、権力と金を求める者たちにとっても強力な武器となった。彼の影響力が地方財界にまで及ぶ中で、『田中の側近』『田中の秘書』を名乗ること自体が信用を生む時代が生まれ、それを悪用する者が現れたのも、ある意味で必然だったといえる。

本事件のほかにも、『田中金脈詐欺』と呼ばれる詐欺事件が相次いで発生している。本事件の発覚直後の1975年5月、女性地面師(47歳)と埼玉県浦和市の住職(54歳)を中心とするグループが、架空の「国有地払下げ」を持ちかけ、偽造した田中角栄の印鑑や『全国福祉協議会』という架空の団体を用いて、神奈川県や千葉県の被害者から3億円から5億円を詐取した。

その後も、田中角栄の後援会『越山会』の名を騙り、架空の融資話で愛知県の法人経営者から約1,000万円を詐取した千葉県在住の47歳男性や、田中角栄の元秘書を装い、主に飲食店で懇意になった10人の被害者から400万円を詐取した41歳男性などの事件が相次いだ。

こうした時代と環境の中で生じた本事件の構造を解き明かすため、まず田中角栄という「ブランド」と、彼の政治スタイルである「カネとコネの影響力」について考察する。

田中角栄という『ブランド』と政治スタイル

新潟県の寒村に生まれ、高等小学校を卒業した田中角栄は、『庶民宰相』と称された。学歴や党派の後ろ盾を持たない彼の政治手法は、膨大な人脈と資金を駆使し、全国各地に影響を及ぼした。特に地方の実業家や自治体関係者にとって、田中角栄との関係を築くことは、経済的・政治的な利益を得る上で不可欠な要素だった。

その象徴的な光景が、東京都豊島区目白の田中邸に集まる陳情客の列である。朝から晩まで、全国から訪れた自治体関係者や企業経営者が田中邸を訪れ、直接支援を求めた。そこでは、道路整備、公共工事の受注、産業振興の助成金など、あらゆる要望が持ち込まれたという。彼はそれらの声に耳を傾け、時に即断で対応を決めることもあった。

特に、1976年に首相を辞任した後、この傾向はさらに顕著になった。まさに、『政治は人間が動かすものだ』という彼の信条が体現されていた場であった。 こうした現象が生まれた背景には、田中の持つ「決断力」と「実行力」があった。官僚機構を介さず、政治家が直接物事を動かすというスタイルは、既存の政治構造を変え、多くの支持を集めた。

田中角栄の政治スタイルと『カネとコネ』の影響力

田中角栄の政治手法は、「カネとコネ」を軸に展開された。資金を集め、配分し、それによって人を動かす。この構造を徹底することで、田中は政界の頂点へと上り詰めた。

田中の権力の源泉は派閥にあった。派閥は単なる政治家の集団ではなく、資金と人事を掌握する権力装置である。田中は所属議員に資金を供給し、選挙戦や政治活動を支援することで忠誠を確保した。

その財源は、企業献金に加え、政経パーティーの収益や独自の資金調達能力によって支えられていた。田中は公共事業を積極的に推進し、地方経済への資金投入を通じて政治的影響力を拡大した。これにより、地方経済界との結びつきが強まり、政治資金の流れと政界の関係はより強固なものとなった。

しかし、その過程で、特定の企業や政治家に利益が集中する構造は避けられなかった。田中の手法は、地域開発と利益誘導を一体化させ、派閥の維持と拡大に直結していた。その結果、彼は『金権政治の象徴』と見なされるようになり、特に地方の自治体関係者や経済界にとって、田中とのコネクションを持つことは、利益を獲得する上で不可欠となった。

そして、「カネとコネ」で築かれた金権政治の影響は、現在もなお色濃く残っている。

まとめ:『政治と金』の影は今もなお続く

政治と金の関係は、時代を超えても変わらない。権力の周囲には常にそれを利用しようとする者が集まり、その影には金が流れる。田中角栄という巨大な権力の名を騙ったこの女性も、またその流れの中にいた。そして、彼女に金を渡した経営者たちもまた、「権力とつながれば金になる」と信じていた。

彼女が獄中で死んだことで、事件の真相は闇に沈んだ。詐取した金の一部はどこへ消えたのか。本当に彼女は単独で動いていたのか。背後に囁かれる政治家の影は、ただの憶測にすぎなかったのか。その答えを知る者は、もはやいない。

しかし、一つだけ確かなことがある。事件が終わっても、『政治と金の構造』は終わらなかった。権力と金に群がる欲望の連鎖は、形を変えながら今も続いている。

Sが田中角栄の「神話」を利用し、多くの経営者から巨額の金を詐取した事件から半世紀近くが経過した。しかし、「政治と金」をめぐる問題は、依然として日本政治の根幹に存在し続けている。

2024年、自民党旧清和会を中心とした「裏金」問題が発覚した。党のパーティー券収入が個々の政治家に還元され、政治資金収支報告書に記載されないまま蓄財されていたことが明らかになった。この問題は、大物政治家の引退や自民党の離脱を招き、派閥の解体、さらには衆議院選挙での自民党の敗北へとつながった。金権政治の象徴であった田中角栄が失脚した後も、政治資金の不透明な流れは形を変えながら続き、ついに政権与党の基盤を揺るがす事態にまで発展した。

この事件は、日本の政治がいまだ『金権体質』から抜け出せていないことを示している。1976年、ロッキード事件が発覚し、田中角栄が逮捕された際、『政治浄化』が叫ばれた。しかし、それから数十年を経ても、同様の問題が繰り返されている。「金を集める者が力を持ち、金をばら撒く者が人を動かす」という構図は、田中の時代と本質的に変わっていない。

Sの詐欺事件は、こうした『政治と金』の構造が生んだ副産物であった。権力の周縁にいる者が、その影を利用して私腹を肥やすという現象は、決して過去の話ではない。現在もまた、どこかで新たな詐欺師が「権力とつながれば金になる」と信じ、同じ手口を繰り返しているのかもしれない。

『政治と金』は過去の問題ではない。それは今も、日本の政治を支配し続けている。 そして今もまた、どこかで新たな詐欺師が、権力の影を使って金を集めているのかもしれない——。

先に動画で概要を見る(YouTube資料)

本記事は長文のため、まず全体像を把握したい方は、以下の要約動画をご覧ください。

🎥動画『Clairvoyant report channel』田中角栄の名を騙る女性詐欺師:金と権力に群がる人々

◆参考資料

読売新聞1975年2月20日付

読売新聞1975年9月30日付

読売新聞1976年2月5日付

毎日新聞1975年2月15日付

毎日新聞1975年2月16日付

毎日新聞1975年2月19日付

毎日新聞1975年2月20日付

毎日新聞1975年2月30日付

毎日新聞1976年2月5日付

佐木隆三『事件百景』文春文庫1985年

◆詐欺事件考察・解説

◆昭和の事件:考察・解説

◆関連記事