要約

1979年5月、京都府長岡京市で主婦二人がワラビ採り中に襲撃され殺害された。現場に残された「この男の人わるい人」と記された走り書きのメモは、被害者の最期の証言とされ、事件の象徴となった。二人の遺体は異なる方法で殺害され、遺留品は奪われず、犯行動機の真相は不明のままである。捜査は大規模に展開されたが、容疑者像は浮かんでは消え、1994年に時効を迎えた。単独犯説と複数犯説は拮抗し続け、社会に防犯意識の強化を促した一方で、事件は迷宮入りのまま日本犯罪史に深い影を落としている。

1枚の紙片に記された鉛筆の走り書きは、被害者が残した唯一にして最後の証言だったのかもしれない。

オワれている たすけて下さい この男の人わるい人

引用:京都新聞1979年5月28日付

途切れた言葉の残響が伝えるのは、犯人の名前だろうか。特徴だろうか。もしその続きを犯人が奪い去ったのだとすれば……。

1979年、京都府長岡京市の山中で起きた二人の主婦殺害事件。

被害者の残した未完のメッセージは、事件の核心に触れながらも真相を語り尽くさない。未解決のまま時効を迎えたこの事件は、今も「日本犯罪史の最大の謎」のひとつとされている。

本記事では、当時の資料と証言をもとに、残されたメモの意味、犯人像、そして単独犯か複数犯かという論点を改めて検証する。

※本記事は、被害者や関係者を誹謗・中傷する意図を有するものではなく、特定の人物を非難・断定するものでもない。報道資料および公開情報に基づき、筆者の見解を示すものであり、事件の再検討の一助となれば幸いである。なお、当時の主要紙(朝日・毎日・読売)の一次報道を基礎としている。

本文中には事件の実態を伝えるために一定の描写を含むが、できる限り残酷な表現は避けている。特に性犯罪に関する記述については、事実に即しつつも過度な表現を排し、節度をもって記している点にご留意いただきたい。

未解決事件「長岡京ワラビ採り殺人」とは

要約

1979年、京都府長岡京市の山中で主婦二人が襲撃され、殺害された。1994年に時効を迎えたが未解決のまま「日本犯罪史の最大の謎」と呼ばれる。二人同時襲撃、犯行態様の相違、被害者自身の「助けを求めるメモ」といった特異性が際立ち、他の未解決事件と一線を画す。

本章では、1979年に京都府長岡京市で発生した、A氏(43歳)とB氏(32歳)二人の主婦が犠牲となった殺人事件を取り上げる。未解決のまま1994年に時効を迎えた本事件は、数十年を経た現在もなお、多くの謎を残したまま日本の犯罪史に深い影を落としている。

特に、二人の被害者が同時に襲われた点、遺体の状況や犯行態様が大きく異なっていた点、そして現場に「助けを求めるメモ」という極めて異例の証拠が残されていた点において、他の未解決事件には見られない特異性を帯びている。

長岡京の山中で起きた惨劇:1979年5月

1979年5月、京都府長岡京市。初夏の山中にワラビ採りへ入った二人の主婦が、変わり果てた姿で発見された。現場は『寂照院』から西北約1キロメートルの通称「野山(「西山梅林」)」の山道で、地元住民が日常的に山菜採りやタケノコ掘りを行う身近な山林であった。

その日も彼女たちは、普段と変わらぬ生活の一環として山へ向かったにすぎなかった。しかし、待ち受けていたのは想像を絶する暴力と死であった。

やがて二人は山中で変わり果てた姿で発見された。遺体はいずれも強い暴行の痕跡を残しており、金品が奪われていなかったことから、目的は性的暴行だと推察される。警察は大規模な捜査を展開したが、犯人は特定されず、事件は1994年に時効を迎えた。

そして現場には、被害者のものとされる「助けを求めるメモ」や凶器の文化包丁などの遺留品が残されていた。これらは事件解明の手掛かりとして注目されると同時に、多くの謎を残し続けている。

事件が語り継がれる理由

この事件が、数多ある未解決事件の中でも今日まで語り継がれるのは、単なる凶悪性のゆえではない。二人の女性が同時に襲われた稀有な事例であったこと、暴行や殺害の態様が被害者ごとに異なっていたこと、そして何よりも「決定的な証拠となり得るもの」が現場に残されていたことが大きい。

その証拠とは、被害者自身の手によるとされるメモである。それは、命を賭して残された最後の声であり、一種の遺言ともいうべき痕跡であった。被害者の「声」が直接的な形で現場に残される事例は極めて稀であり、この事件を特異なものとして際立たせる決定的な要因となっている。

警察は当初、複数犯の可能性を重視し、延べ2万人以上を動員して周辺一帯に網を張る徹底した捜査を展開した。捜査線上には、現場周辺で不審な行動を目撃された人物や、似顔絵として新聞に掲載された容疑者も浮上した。

しかし、犯人像を裏付ける決定的な証拠は得られず、容疑者は浮かんでは消え、手掛かりは霧散していった。結果として、膨大な捜査の熱量に比して成果は乏しく、事件の全貌はいまなお解明されていない。

助けを求めるメモが残した謎

A氏の遺体のズボン後部ポケットから発見されたのは、勤務先スーパーのレシート裏に鉛筆で書かれた短文であった。紙片の大きさは縦9.5センチ、横4.5センチほどで、日付は事件の二日前を示していた。

日常的な買い物の痕跡であるレシートが、緊急の救難信号として用いられた点は、この事件の異様さを際立たせている。しかし、文は唐突に途切れており、不自然な余韻を残していた。

文法的に見ると、この表現は本来「この男の人はわるい人だ」といった形で完結するのが自然である。しかし実際には述語が省略され、「この男の人わるい人」と中途半端な形で終わっている。これは、書き切る前に妨害を受けたか、あるいは急迫した状況下で書かれた痕跡と考えることができる。

また「この男」という表現に注目すると、被害者が単に「男」や「悪い人」と書いたのではなく、目の前にいる特定の人物を指し示そうとしたことがうかがえる。

本来であれば具体的な特徴や名前を添えてから「この男」と続けるのが自然だが、実際には説明が省かれ、導入部分だけで終わっている。つまり、「この」は犯人を限定する強い指示語であったにもかかわらず、服装や体格、名前といった核心情報が記されないまま途切れている。

この途切れについては、犯人によって記述を阻止された可能性、被害者が時間的余裕を失った可能性、あるいはあえて曖昧に表現した可能性など、複数の解釈が考えられる。

いずれにしても、「この男」という強い指示語だけが残され、具体的な特徴や名前が記されなかったことが、事件の最大の謎の一つとなっている。

考えられる解釈としては二つある。第一に、被害者が犯人を知らない人物として認識していたため、「この男」としか表現できなかった可能性。第二に、「この男」を説明するもう一枚の紙片や記述が存在していたものの、現場から確認されず失われた可能性である。

現場からは鉛筆そのものは発見されず、芯のみが付近で見つかったとされる。しかし、それが筆記の途中で偶発的に折れたのか、あるいは証拠隠滅のために犯人が意図的に処分したのかは、いまなお明らかになっていない。

そのため、鉛筆とともに「もう一枚の『この男』を具体的に説明するメモ」も処分された可能性がある。仮にそうであったとすれば、被害者が命を賭して残した最後の言葉――「この男」――に関する核心的な説明部分が失われ、事件解明を困難にしている一因となったと考えられる。

事件概要と時系列

要約

二人が入山してから遺体発見、そして捜査本部設置に至るまでの流れを整理。最終目撃は工事現場付近での警備員による証言。25日に山中で遺体発見。以後2万人規模の捜査が行われたが成果なく、1994年に時効成立。

本章では、事件発生から遺体発見、そして警察の捜査に至るまでの流れを時系列で整理し、二人の被害者に何が起きたのかを俯瞰する。

事件発生から捜査終結まで

1979年5月23日(水曜日)午前、京都府長岡京市奥海印寺明神前31に所在する『寂照院』に、仕事を終えた二人の主婦A氏(43歳)とB氏(32歳)が自転車で到着した。彼女たちは自転車を境内に停め、弁当や財布を収めたリュックを携えて山道へと入った。この週は18日から25日まで降水量ゼロが続き、気象庁の記録にも残るように、5月特有の澄んだ晴天が広がっていた。

午前10時30分頃、宅地造成工事が進んでいた『河陽が丘』(現「河陽が丘1丁目・2丁目」)付近で、現場の警備員が二人を目撃している。これが生存中の最後の確実な目撃証言であり、後の捜査における重要な基点となった。

翌24日午後、二人が帰宅しないことを不審に思った家族は『寂照院』周辺を捜索し、境内に鍵の掛けられた二人の自転車を発見した。家族はただちに『京都府警向日町警察署』(京都府向日市上植野町馬立8)へ届け出を行った。

25日午前9時30分頃、警察は消防団および警察犬を動員し、『寂照院』から山林へ至る経路を重点的に捜索した。同日午前10時30分頃、『寂照院奥の院』から『光明寺』に向かう山道の脇において、警察犬がB氏の遺体を発見。さらに約10メートル離れた地点で、A氏の遺体も発見された。

現場は、地元住民が日常的に山菜採りやタケノコ掘りに訪れる身近な山林であった。周囲には二人の所持品とみられる水筒やリュックが散乱しており、一部報道では血痕の付着した男性用下着が発見されたと伝えられたが、その関連性は明らかにされていない。

A氏の遺体には数十か所に及ぶ損傷があり、首を絞められた痕跡と刃物による切創も確認された。シャツのボタンが外れており、強い力が加えられた形跡がうかがえる。また、ズボンの後ろポケットからは走り書きのメモが収められていたと報じられている。

一方、B氏の遺体は、全身に数十か所の殴打痕と複数の骨折痕が認められ、左胸には文化包丁が13.6センチの深さで突き刺さったままだった。さらに、首を絞められた痕跡があり、下着は脱がされていた。

事件発生後、警察は大規模な捜査を展開したものの、決定的な手掛かりは得られなかった。容疑者は浮かんでは消え、最終的に1994年5月23日、公訴時効の成立を迎えた。

| 1979年5月23日(水曜日) 午前10時30分頃 | A氏・B氏、自転車を『寂照院』に停め入山。 同時刻頃:『河陽が丘』造成工事現場の警備員が二人を目撃。これが最後の確かな目撃情報となる。 |

| 午後3時30分 | B氏が保育園に子どもを迎えに行く予定であったが現れず。 |

| 1979年5月24日(木曜日) 午後 | 家族が『寂照院』境内に駐輪されていた自転車を発見。 『向日町警察署』に捜索願を提出。 |

| 1979年5月25日(金曜日) 午前9:30分頃 | 警察犬を伴い、警察、消防団が通称「野山」(西山梅林)の捜索を開始。 |

| 午前10時15分頃 | 警察犬がB氏の遺体を発見。 10メートルほど離れた場所でA氏の遺体を発見。 京都府警捜査一課が『向日町警察署』に捜査本部設置。 |

| 1979年6月 | 本事件を契機に京都府内初の「長岡京市防犯推進に関する条例」制定。 |

| 1980年4月~1982年4月 | 本事件を教訓に、1980年4月には長岡京市防犯推進協議会を設置し、同年6月には防犯委員制度を発足。 1982年4月には防犯モデル地区を指定するなど、防犯施策を強化。 |

| 1994年5月23日午前0時 | これまで警察は延べ約2万人以上を動員。 公訴時効が成立。 |

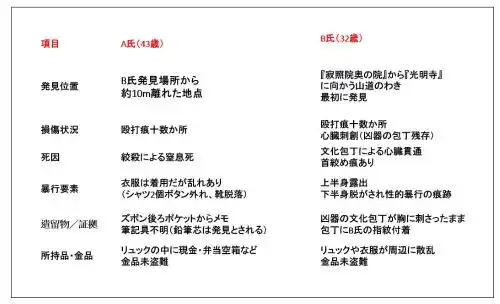

被害者二人の遺体状況

要約

A氏は絞殺されズボンのポケットからはメモが発見された。B氏は胸を包丁で貫かれ、首を絞められたうえで下着は脱がされていた。両者に共通するのは執拗で過剰な暴力であり、動機を一層不可解にしている。

二人の遺体は同じ山中で発見されたが、その状況には明確な差異があるものの、いずれも強い暴行と残虐性を伴い、しかも金品が残されていた点から、単なる強盗殺人としては説明し難い。共通していたのは、執拗かつ過剰な暴力が加えられ、強い抵抗の痕跡が刻まれていたことである。

本章では、それぞれの遺体状況を整理し、本事件の性質を検討するための基盤とする。

A氏の遺体状況

A氏(42歳)の遺体には殴打と切り付けによる多数の損傷があり、死因は首を強く絞められたことによる窒息であった。遺体の近くには、本人が背負っていたとみられるリュックが残され、その内部には現金約2,000円、空になった弁当箱、腕時計が収められていた。

現金や腕時計が一切奪われていなかった事実は、犯行が金銭目的ではなかったことを強く推測させる。レシートの裏に鉛筆で縦書きされたメモは、命を賭して残された被害者本人の証言と受け止められている。しかし、筆記具そのものは現場から発見されず、この筆記具の不在が被害者と犯人の行動を推測する上で大きな謎となる。

B氏の遺体状況

一方、山道脇で最初に発見されたB氏(32歳)の遺体には、数十か所の損傷と複数の骨折が認められた。左胸には文化包丁が深々と突き刺さり、刃は13.6センチの深さで心臓を貫通したまま残されていた。さらに首には絞頸痕があり、犯人が複数の手段を用いて確実にとどめを刺そうとした痕跡がうかがえる。

刃物の柄からは、抵抗の際に付着したとみられるB氏自身の指紋が検出されており、最後まで激しく抗った様子を示していた。遺体は上半身が露出し、下半身の衣服は脱がされ、周囲にはリュックサックやジーンズ、下着、靴が散乱していた。

また、胃内容物の分析から両者の死亡推定時刻はいずれも午後1時30分頃とされている。

さらに、B氏は当日の午後3時30分頃、保育園に子どもを迎えに行く予定があった。その予定を果たせなかった事実は、家族や関係者に早い段階で異常を察知させた。

二人の遺体に共通するのは、金品目的では説明できない執拗な暴力であり、その差異は犯人像を考察する上で決定的な手掛かりとなる。

遺留品と手がかり

要約

象徴的なのは被害者の残した「助けを求めるメモ」。現場からは鉛筆の芯や凶器の文化包丁も見つかり、いずれも犯行の計画性や犯人像を推測させるが、決定的証拠にはならなかった。金品が持ち去られなかった点も動機解明を難しくしている。

本章では、現場に残された物証と、それが捜査や事件像の解釈にどのような影響を与えたのかを整理する。

被害者の手によるとされる異例のメモから、犯人が残した凶器、そして動機を測る上で注目された金品の有無に至るまで、それぞれの遺留品は事件を特徴づける重要な手掛かりであった。

助けを求めるメモ

A氏のズボンの後ろポケットから発見されたレシート裏のメモは、本事件を「象徴する遺留品」である。 走り書きに使われた紙片は、二人が働いていたスーパーでの日常的な買い物に使われたレシートであり、そこに急場で書かれた救助要請が残されたという点は、日常と非日常が交錯した特異な状況を示している。

- サイズ:縦9.5cm × 横4.5cm

- 日付:事件の二日前(1979年5月21日)

- 内容:「オワれている たすけて下さい この男の人わるい人」

書かれていたのは鉛筆による縦書き三行で、途中で途切れており未完とも受け取れる。筆跡は本人によるものと推定され、命をかけて残した最後の言葉と考えられている。

その一方で、「書きかけの続き」が存在したのかという点については、考察に値する課題である。

鉛筆芯の発見

メモの筆記具とみられる鉛筆は現場から発見されず、B氏の遺体から約17メートル離れた地点で鉛筆の芯が見つかったと伝えられている。

もっとも、この芯が実際にメモに使用されたものかは不明である。筆記の途中で折れたのか、犯人が処分したのかも定かではなく、この点は不可解である。

なお、芯の長さや状態についての記録は乏しく、偶発的に折れた可能性のほか、筆跡を隠すために意図的に破棄された可能性も否定できない。

また、メモを書いたA氏が日常的に鉛筆を所持していたかは不明であり、リュック内に筆箱なども確認されていない。したがって、その鉛筆が被害者の物か犯人の物か、あるいは偶然持ち込まれたものかは判然としない。

仮に鉛筆が犯人の所持品であったとすれば、常用する学生、スケッチを趣味とする者、大工など現場で鉛筆を使用する職業従事者、競馬・競輪の常習者、事務職や経理担当者、建築・設計関係者、教育関係者、さらには受験生といった層まで幅広く想定され得るだろう。

凶器の文化包丁

B氏の心臓を貫いた凶器は、刃渡り18センチ、全長30センチの文化包丁であった。刃は13.6センチの深さで刺さったまま遺体に残され、柄からは抵抗の際に付着したとみられるB氏自身の指紋が検出された。

この包丁は岐阜県関市で約7万本製造され、京都府内のスーパー3店舗において1973年から1977年にかけて販売されていたが、事件現場周辺の長岡京市や乙訓地域での販売記録は確認されていない。

さらに、一度砥石で研がれた痕跡があり、購入から間もないとみられる包丁に研ぎ跡が存在すること自体が異例であった。これは使用前に刃を整えたか、あるいは犯行に備えて意図的に研ぎ直した可能性をうかがわせる。

この文化包丁には本来の鍔がなく、素手で握れば手が滑りやすく使用者が負傷する危険が高い。それにもかかわらず、凶器から犯人の血痕は検出されなかった。偶然の結果とも考えられるが、刃物の性質を理解し、安全に扱える知識や経験を備えた人物像をうかがわせる。

被害者はいずれも激しい暴行を受けており、その過程で犯人の手が負傷し、血液や指紋が付着していたとしても不自然ではない。

ところが、凶器の包丁からは犯人の指紋が確認されていない。このことから、犯人は手袋を着用していた可能性が高いと考えられる。用いられたのは滑りやすい軍手ではなく、刃物を確実に扱える革製手袋のようなものであったと推測される。

被害者が包丁を所持していたとの報道はなく、凶器は犯人が現場に持ち込んだとみるのが自然である。研ぎ跡と手袋使用の可能性を総合すれば、犯行は突発的ではなく、計画性をもって準備されていたことを示している。

遺留品に映る犯行の性質

現場には二人の所持品――現金約2,000円、弁当箱、腕時計、リュックなど――が残されたままであった。金品が奪われなかった事実は、犯行が強盗目的ではなかったことを明確に示している。

その一方で、B氏の遺体から下着がはぎ取られており、犯行が性的欲求を主たる動機として行われた可能性は高い。

しかし、そこに怨恨や衝動的な暴力性が絡んでいたのか、あるいは純粋に性的嗜好によるものかは定かではない。いずれにせよ、金銭的利益を目的としないという点は、犯人像を絞り込む上で決定的な特徴である。

以上を踏まえると、本事件の遺留品からは三つの性質が浮かび上がる。

- 第一に、被害者自身が残したとされるメモに表れる異例性。

- 第二に、鉛筆芯や凶器の入手経路に象徴される不可解さ。

- 第三に、所持品が残された事実が示す動機の不明確さ。

これら三点が複雑に絡み合い、事件解明を困難にしてきたのである。

逃走ルート考察

事件現場の京都府長岡京市奥海印寺明神前は、JR京都線『長岡京』駅から南東へ約2キロメートル、最寄りの阪急京都線『長岡天神』駅からは東へ約1キロメートルの地点に位置している。

被害者は全身に激しい暴行を受け、さらに凶器の包丁で心臓を刺されていた。そのため犯人は返り血を浴びていた可能性が高い。

事件直後に徒歩や自転車、あるいはバイクで下山すれば、血痕を帯びた姿は極めて目立ち、人目に付く危険が大きい。電車を利用した場合は、なおさら周囲の視線を引いたと考えられる。

したがって、最も現実的な逃走手段は車による移動である。事件当日には、複数台の車が「野山」から降りてきたと伝えられている。現場の一部は舗装されていたものの、遺体が発見された地点までは車では入れない。

このため、犯人が車を利用したとすれば、現場から離れた場所に駐車し、徒歩で遺体発見現場に至ったとみるのが自然である。しかし、不審車両が長時間駐車していたという報道は存在しない。もっとも、遠方から来て一時的に車を停め、短時間で立ち去った可能性を完全に排除することはできない。

ただし、防犯カメラやNシステムが未整備であった当時の状況を考慮すれば、目撃証言の欠落や車両特定の困難は不可避である。それでも、不審車両が長時間放置されていたとの証言が確認されていない以上、やはり犯人は現場周辺に居住地や勤務先、あるいは立ち寄り先を持っていた可能性が高い。

すなわち、犯人の生活圏は「野山」と隣接する地域に重なっていたと想定できるだろう。

犯人像の考察

要約

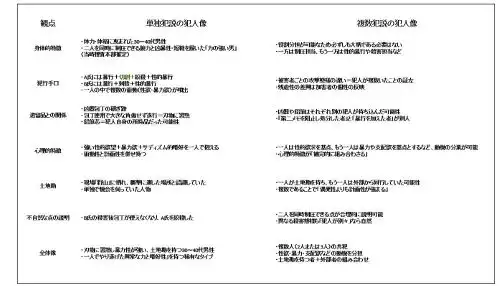

遺体の差異、凶器の扱い、逃走ルートから、刃物に習熟し強い暴力性を持つ人物像が浮かび上がる。単独犯説は「物証の少なさ」と「メモの単数表現」が根拠とされ、複数犯説は「同時制圧の困難さ」と「犯行態様の差異」が論拠となった。両説は拮抗し続けている。

本章では、現場に残された遺留品、被害者の遺体状況、そして犯行の手口から導かれる犯人像を整理し、単独犯か複数犯か、さらにその動機に関する主要な論点を再検討する。

また、被害者が残した「助けを求めるメモ」に着目し、それが示唆する犯人との関係性、すなわち被害者がいかなる状況で相手を認識していたのかについても考察を加える。

犯人の特徴を示唆する要素

二人の遺体の状況や現場に残された遺留品からは、犯人像を推測するいくつかの手掛かりが浮かび上がる。

A氏は激しい殴打と刃物による切り付けを受けたうえで絞殺された。B氏は文化包丁で心臓を貫かれる致命傷を負い、さらに首を絞められた痕跡があり、着衣も脱がされていた。

二人に対する攻撃態様の差異は、犯人の強い暴力性に加え、複雑で多層的な心理要因の存在をうかがわせる。

凶器の文化包丁には砥石で研がれた形跡があった。鍔のない包丁を激しく振るいながらも、犯人は負傷せずに使用していた。このことから、刃物の扱いに一定の習熟を備えた人物であった可能性が高い。

現場に残された体液から、犯人の血液型はO型と判明している。当時の捜査本部は、空手など武道経験者を重点的に捜査対象とした。

遺体の損傷状況や制圧の痕跡からは、短靴を履いた体格の良い男であったとの推定がなされている。

さらに、鉛筆が犯人の持ち込んだものであったと仮定すれば、筆記具を日常的に所持・使用する人物像が浮かび上がる。学生、職人、設計関係者、事務職、受験生など、幅広い層が候補となり得るが、これはあくまで仮説に基づく推測にすぎない。

「この男」というメモの表現は、被害者が特定の人物を指し示そうとした可能性を示唆する。仮に続きの文や第二のメモが存在し、それが犯人により処分されたのであれば、相手は知人や勤務先スーパーの客など、被害者と何らかの接点を持つ人物であった可能性も否定できない。

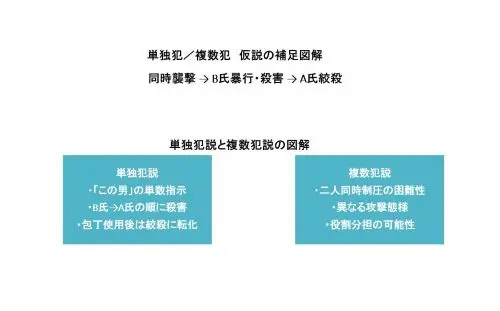

単独犯説と複数犯説

本事件の大きな論点は、犯人が単独であったのか、それとも複数であったのかという点にある。

単独犯説を支持する根拠としては、遺留品が限定的であり、目撃証言も乏しいことが挙げられる。事件当初、捜査本部は複数犯を視野に入れていたが、物証の側面からは単独犯像が色濃い。

B氏は強い殴打を受け、首を絞められ、さらに胸を包丁で刺されていた。抵抗の痕跡が顕著に残されていることから、先に襲撃された可能性が高い。下着を脱がされていた点も、犯人がB氏を優先的に標的としたことを示している。 単独犯と仮定すれば、犯人は両名を同時に殴打して気絶させ、支配下に置いたうえで、B氏に対し致命的攻撃を加えたと考えられる。

A氏は一時的に意識を回復したが、凶器の包丁はB氏の胸に突き刺さったままで使用不能となっていた。このため、犯人は絞殺によってとどめを刺した可能性が高い。

一方で、被害者ごとに大きく異なる攻撃態様は、複数犯の存在を想起させる。すなわち、役割を分担し、B氏には刃物による攻撃、A氏には絞殺を主体とする攻撃を加えたとみれば、差異化された犯行様式を合理的に説明できる。

結論として、「この男」というメモに残された単数表現、短靴の靴跡が単数で扱われている点、さらに凶器使用不能後に絞殺へ移行した点などは単独犯説を補強する。他方で、同時制圧の必要性や攻撃態様の異質性は複数犯説を支持する根拠となる。

すなわち、物証は単独犯を示唆し、行動様式は複数犯を示唆する。この相反構造こそが、事件を迷宮へと導いた最大の要因なのである。

犯行動機の推測

金品が一切奪われなかったことから、犯行は金銭目的ではなかったと推認できる。遺体の状況からは性的動機が強くうかがえる一方、強い殴打や絞殺・刺殺といった複数の殺害手段が用いられており、単純な性的欲求の発露にとどまらず、より複雑な心理的背景を内包していた可能性がある。

結局のところ、犯行の中心的動機は不明のままである。ここでは、被害者A氏・B氏それぞれの遺体状況に即して、代表的に想定される四つの動機を検討する。

性的動機

A氏・B氏いずれの着衣にも乱れが認められ、とりわけB氏は下半身の衣服を脱がされていた。

もっとも、犯行態様には明確な差異があり、性交に至った痕跡の有無や暴行の強度に違いが認められる。この差異は、一人の犯人による順次的な行為として解釈するのが合理的である。

すなわち、第一の暴行によって犯人の性的欲求が既に充足し、その後は性的衝動の一時的な減退、あるいは時間的切迫や第三者接近への恐怖によって行為を中断せざるを得なかった可能性がある。

A氏とB氏の被害態様に見られる差異は、犯人の強い性的欲望を示すと同時に、その限界や抑止要因をも浮かび上がらせている。これは複数犯ではなく単独犯による遂行を裏付ける状況証拠の一つといえるだろう。

過剰暴力と怨恨の可能性

A氏の遺体には数十か所の殴打痕と複数の骨折があり、さらに包丁による擦傷や鼠径部の圧迫による絞殺が認められた。暴力は過剰かつ執拗であった。

一方、B氏は胸を文化包丁で刺され心臓を貫かれる即時的な致命傷を負っていたが、十数か所の損傷を受け、下着を脱がされるなど、性的暴行の痕跡が残されていた。

両名に共通するのは過剰な暴力であり、それは単なる制圧や加害の域を超え、『見せしめ』あるいは『懲罰』としての性格を帯びていた。

もっとも、この過剰な暴力には、特定の個人に対する怨恨だけでなく、女性全般に向けられた憎悪や敵意といった普遍的な要素が作用していた可能性も否定できない。

単独犯説を補強するのは、両者に共通して認められる執拗で一貫した加害の痕跡である。これは『一人の加害者の心理』が色濃く反映された結果とみるのが自然である。

一方で、A氏が殴打と絞殺、B氏が刺殺というように攻撃手段が異なる点は、複数犯による役割分担を想起させる。 結論として、物証は単独犯を支持し、攻撃態様の差異は複数犯を支持する。両説が拮抗するなかで、暴力の性質に『憎悪』や『懲罰』の色彩を認めるならば、より一貫性を持つ単独犯説の方がやや優勢であると評価できる。

衝動的動機

現場は山林の奥まった地域であり、周囲に人目が少ない状況は、突発的な衝動を噴出させるに十分な条件を備えていた。

もし犯人が偶然二人と接触し、欲望や怒りに駆られて犯行に及んだのだとすれば、文化包丁の携行は「日常的所持物を突発的に凶器化した」可能性も考えられる。

凶器には研ぎ跡があり、さらに鍔のない包丁を負傷することなく使いこなしていた点から、犯人が刃物に習熟し、一定の準備をしていた可能性が示される。

現場からは血痕の付着した男性用下着が発見されたとの報道もある。しかし、それが誰のものか、事件と関係するのかは不明である。犯人自身の指紋が確認されなかった事実は手袋着用を示唆し、単なる衝動説では説明できない要素を残している。

すなわち、本件には「突発性」と「計画性」という相反する要素が併存しているが、それは複数犯の役割分担よりも、一人の加害者の中に二重性を見出す方が合理的であるといえるだろう。

このように、突発的暴走と計画的準備が同居していたと考えるならば、本件は単独犯説との親和性が高いといえる。

サディズム的動機

いずれの遺体にも、生命を奪うため以上の「過剰な暴力」が刻印されていた。こうした残虐性は、単なる性欲や怒りの発露を超え、被害者の苦痛や恐怖を通じて加害者自身が快楽を得ていた、いわゆるサディズム的嗜好の存在を示すだろう。

B氏が心臓を刺され即死的状況に置かれながらも多数の損傷を受けている事実は、その虐待性を端的に物語っている。

以上の検討から、動機は『性的欲望』を基点としながらも、それに『怨恨』『衝動』『サディズム的嗜好』といった要素が複合的に絡み合っていた可能性が高いと考えられる。

また、二人の遺体状況の差異は、それぞれの動機の濃淡を反映しており、単一の説明では収まりきらない錯綜性を帯びている。この錯綜性こそが、事件を不可解かつ特異なものにしている要因である。

そして、この錯綜性は単独犯・複数犯論争にも直結する。一人の犯人が複数の動機を抱え込んでいたのか、それとも複数の犯人がそれぞれ異なる動機を持ち寄って遂行したのか――根源的な問いを浮かび上がらせている。

複数犯であったとすれば、『二人のサディストが共鳴し、役割を分担して犯行に及んだ』という構図も想定できる。A氏が絞殺を主体に攻撃され、B氏が刺殺によって命を奪われたという差異は、この分担を想起させる。

ただし、サディストは本来「支配の独占」に強く執着する傾向があり、被害者を共犯者と分け合うこと自体が欲望を削ぐ場合が多い。加えて、複数犯であれば発覚のリスクは倍増するため、合理性の観点からも稀な形態といえる。

これに対し、単独犯説は『この男』というメモの単数形や短靴の靴跡などの物証と親和性が高い。すなわち、複数犯説に説明力のある側面がある一方で、現場の物証や犯行心理の特質を踏まえれば、単独犯像の方がやや優勢であると評価できるのである。

考えられる犯人像

以上を踏まえると、犯人像として以下の特徴が導かれる。

| 1・刃物の扱いに習熟し、かつ強い暴力性を備えた人物。特に鍔のない包丁を負傷せずに使いこなせるだけの知識を持ち、二人を制圧できる十分な体格と身体能力を兼ね備えていた可能性がある(単独犯を前提とした場合)。 |

| 2・犯行時には手袋を着用していた可能性が高い。凶器の文化包丁から犯人の指紋や血痕が検出されず、さらに激しい暴行にもかかわらず被害者の衣服や体から犯人の流血痕が見つからなかったことは、素手ではなく革製のような滑りにくい手袋を用いていたことを示唆する。 |

| 3・筆記具を日常的に所持・使用する環境にある人物(犯人が鉛筆を持ち込んだと仮定した場合)。 |

| 4・衝動的な行動と同時に、事前準備を行う計画性を併せ持つ。 |

| 5・被害者との関係は不明だが、現場周辺に土地勘を有し、性的暴行に適した場所として「野山」を認識していた可能性が高い。ただし、それが直ちに地元住民を意味するとは限らず、過去に複数回現場を訪れた経験を持つ人物であったと推測する方が妥当である。 |

| 6・逃走ルートの点からも、犯人は現場近くに居所や勤務先、あるいは知人宅といった立ち寄り先を持っていた可能性が高い。返り血を浴びた状態で徒歩や自転車、電車を利用すれば目立つはずであり、車を使用したならば周辺で不審車両が目撃されてもよいはずだが、そのような報道はない。この点から、逃走は遠距離ではなく、現場至近の生活圏内で完結したと考える方が自然である。 |

| 7・もしその生活圏が被害者の生活圏と重なっていたならば、被害者は日常的にその人物を視界に収めていた可能性がある。すなわち、「この男の人」というメモの続きに、被害者が具体的に認識し得た特徴や関係性が記されていた可能性を否定できない。 |

単独犯か複数犯か、そして動機の核心については依然として結論が出ていない。だが、残された遺留品、凶器、逃走ルートといった状況証拠は、犯人の姿を徐々に浮かび上がらせている。

『この男』が誰であったのか――その問いは今なお事件の核心に突き刺さったままであり、その指示語の先には、被害者が具体的に残そうとした特徴や名前が存在した可能性がある。

警察捜査の検証

要約

警察は2万人規模の大捜査を展開し、多数の不審人物を調べたが決定打を欠いた。容疑者像は浮かんでは消え、科学捜査の限界や防犯体制の未整備も解決を阻んだ。単独犯・複数犯双方を並行して追ったことが焦点の拡散を招いた。

事件直後、警察は多数の人員を投入し、大規模な捜査を展開した。現場周辺で不審な行動を目撃された人物や、警察が公開した犯人像の似顔絵に酷似する男性も調べられた。

例えば、現場付近で挙動不審とされた若い男性や、公開された似顔絵に似た人物が捜査線上に浮かんだが、いずれも決定的な証拠には至らなかった。

こうして容疑者像は浮かんでは消え、証言や状況証拠は積み重なったものの、犯人を特定するには至らず、1994年に公訴時効を迎えた。単独犯か複数犯か、あるいは動機の核心についても結論は得られていない。

警察が捉えた容疑者

警察が注目した容疑者の中には、事件当日やその前後に山中で目撃された人物、あるいは工事現場や近隣で不審な行動をとっていた人物が含まれていた。

- 1978年に目撃された男性:事件の前年、現場近くで包丁を所持していた40〜45歳ほどの男性。上下グレーの作業服を着ており、事件現場西南約300メートルで主婦に目撃された。

- 二人組の若い男性:被害者が入山した直後、白シャツにジーンズ姿で手ぶらの二人組が目撃された。単独犯説を前提にすれば一人が実行犯、もう一人が補助的役割を担った可能性がある。一方、複数犯説では両者が共に関与した可能性が指摘できる。

- 似顔絵として新聞に掲載された男性:40〜45歳、中肉で七三分け、浅黒い肌という特徴を持つ人物。1979年5月に現場付近で複数回目撃されており、前年の目撃者(1の男性)と同一人物の可能性もあった。だが、決定的な裏付けは得られなかった。

- 造成工事の作業員:事件当時、現場周辺では宅地造成工事が行われ、西成や豊中から来た身元不詳の作業員が多数出入りしていた。この中から一時的に疑われた人物もいたが、証拠には結びつかなかった。

- 建築関係の見習い二人組:事件当日午後2時頃、自転車で山から降りてきた若い二人組。空手経験があり警察に事情聴取されたが、親方によるアリバイ証言により容疑は否定された。

以上の容疑者群に対し、警察は「単独犯説」と「複数犯説」という相反する二つの見立てを並行して追及した。この対立した捜査方針こそが、捜査の焦点を拡散させ、未解決につながった要因の一つといえる。

単独犯説では――

「一人で二人を制圧できるだけの体力と凶暴性を備えた犯人」という像が描かれた。

複数犯説では――

「目撃された人物は共犯者の一人にすぎず、その背後に主導的な犯人が存在する」という構図が想定された。

しかし、いずれの説も決定的な証拠を欠き、容疑者像は浮かんでは消えた。結局、警察は最後まで誰一人として犯人と断定することができなかった。

捜査の規模と限界・捜査の失敗要因

京都府警は当時としては最大規模の捜査を展開した。聞き込みは現場周辺にとどまらず、広範囲に及んだ。

しかし、膨大な人員と時間を投じても成果は乏しかった。物証はごくわずかで、現場に残された痕跡も犯人特定には結びつかず、目撃証言も断片的で矛盾を含み、容疑者を絞り込む決め手にはならなかった。

また、当時の科学捜査にも限界があった。血痕や体液といった微細な証拠は採取されていたものの、DNA鑑定はまだ確立されておらず、活用は不可能であった。

さらに、防犯カメラの普及も進んでいなかったため、映像による足取り追跡もできなかった。

このため、警察は住民の証言に依拠せざるを得ず、結果として断片的な情報に翻弄され、捜査は次第に行き詰まりを迎えた。

成果を上げられなかった要因としては、現場が人の出入りの多い山林であったこと、そしてメモや凶器の包丁といった遺留品が決定的証拠とならなかったことが挙げられるだろう。

時代背景

要約

1979年は強盗殺人が増加し、治安不安が高まっていた時期。本事件は「日常に潜む無差別的危険」を象徴し、住民の体感治安を大きく揺さぶった。防犯施策の制度化が進められた一方で、都市化と地域共同体の解体が「無縁社会」の萌芽を生み、社会不安を増幅させた。

昭和54年(1979年)の凶悪犯罪は8,833件に達し、前年より増加した。とりわけ強盗殺人が大幅に増え、治安への不安が高まっていた。殺人件数は横ばいで推移したものの、放火は急増傾向を示し、犯罪の質的変化が指摘されていた時期である。

こうした状況下で発生した長岡京ワラビ採り殺人は、人々に「日常生活の延長に潜む無差別的な危険」を突きつけた。

1979年の朝日新聞には、本事件を知った兵庫県の50代女性の投稿が掲載されている。彼女は「他人を信頼できた時代がなつかしい」と記し、戦前・戦中にワラビ採りで出会った見知らぬ男性二人組の優しい振る舞いを回想していた。

事件を契機に防犯施策は強化され、1980年4月には長岡京市防犯推進協議会が設置された。同年6月には防犯委員制度が発足し、1982年4月には防犯モデル地区が指定されるなど、制度的な防犯体制の整備が進展した。

当時、現場近隣の「河陽が丘」地区では造成工事が進められ、多数の外部労働者が流入していた。都市化の進展は地域共同体の解体を招き、見知らぬ人々が混在する「無縁社会」の萌芽を生み出した。

それが体感治安の悪化を加速させ、防犯カメラの普及を含む新たな防犯政策の方向性を決定づけていった。

さらに令和3年度の内閣府「体感治安」調査では、「人と人とのつながりが希薄となった」と答えた人が54.1%に達している。犯罪件数の増減以上に、人々が「社会的孤立」を治安不安の根源と捉えていることが浮き彫りとなった。

長岡京ワラビ採り殺人は、単なる事件統計を超えて社会心理に刻まれ、体感治安を大きく揺るがした事件だといえるだろう。そして、防犯が制度化された時代にあっても未解決のまま残された事実は、新たな防犯体制の限界を示すとともに、社会不安の象徴となった。

類似事件との比較

要約

1970〜90年代前半に発生した女性襲撃事件と比較すると、長岡京事件の特異性が際立つ。被害者が成人女性二人であった点、犯行態様の大きな差異、決定的証拠ともいえるメモの存在は、類似事例には見られない特徴である。

長岡京ワラビ採り殺人が「日本犯罪史の最大の謎」と位置づけられてきた背景には、被害者がいずれも成人女性であったという事実がある。

単独犯が二人の成人女性を制圧し得たのか、それとも複数の加害者が共通の動機と目的のもとに行動したのか――この点は今日に至るまで明確な結論を欠いている。

以下では、1970年代から1990年代前半にかけて発生した、女性が山中や路上で性的暴行を受け殺害された比較検討の対象となる事件を取り上げ、本件をより深く考察するための手掛かりとしたい。

京都府相楽郡加茂町女性殺害事件(1972年)

1972年1月14日午後9時以降、京都府相楽郡加茂町で成人式を翌日に控えた19歳の女性銀行員が行方不明となった。

被害者は一人であり、捜査の結果、勤務先最寄りのバス停からバスに乗車し、自宅付近のバス停で降車したことが確認された。その後、同バス停から東方向へ約100メートルの山中で、性的暴行を受けたうえ首を絞められた遺体として発見された。

本件は山中で女性が襲撃された点で長岡京事件と共通性を有するが、被害者が単独であったこと、また19歳という若年層であった点が相違している。

ただし、その現場は長岡京ワラビ採り殺人の現場から約30キロメートルしか離れておらず、近接地域で発生した類似事件として位置づけられ、この点は注目に値する。

しかし、長岡京事件が成人女性二人を同時に狙った未解決事件であるのに対し、本件は単独被害であり、性質を異にしている。

比叡山女性殺害事件(1989年)

1989年、京都府と滋賀県にまたがる比叡山の山中で、観光に訪れていた25歳の女性が殺害される事件が発生した。被害者は一人であり、雑木林に連れ込まれ、首を絞められたうえで金品を奪われ、命を落とした。

その後の捜査で、現場近くでテント生活をしていた48歳の男が逮捕され、自ら「金と乱暴が目的だった」と犯行を自供。事件は強盗殺人・婦女暴行事件として立件され、解決をみた。

この事件は、山中で不特定の加害者が女性を襲撃する構図という点で、長岡京事件と強い共通性を持つ。

他方で、比叡山事件が被害者一人の事案であり、かつ犯人が特定・逮捕されたのに対し、長岡京事件は遺留品やメモが残されたにもかかわらず犯人像すら定まらず、時効を迎えたという点で決定的な違いがある。

飯塚事件(1992年)

1992年に福岡県飯塚市で発生した『飯塚事件』では、児童二人が成人男性に連れ去られ、殺害された。裁判所は『単独犯』での遂行を認定している(再審請求中)。ただし、この事件は成人男性と児童との体格差が歴然としていた点に特徴がある。

これと比較すれば、長岡京ワラビ採り殺人事件の特殊性が際立つ。すなわち、被害者が成人女性二人であったため、体格差による一方的制圧は必ずしも容易ではなかった。そのため、単独犯説と複数犯説が拮抗し続けてきたのである。

警察が当初、空手や柔道などの武道経験者を重点的に捜査対象としたのも、成人女性二人を同時に制圧できる体力や技術を備えた人物像を想定していたからである。

その対象範囲は民間の有段者にとどまらず、警察官や自衛隊員など、日常的に武道訓練を受けている層も含まれていたと考えられる。

もっとも、これらの職業従事者はすでに指紋登録を済ませていたため、現場から犯人の指紋が検出されなかった事実は、捜査を難航させる一因となったと推察される。

その対象範囲は民間の有段者にとどまらず、警察官や自衛隊員など、日常的に武道訓練を受けている層も含まれていた。もっとも、これらの職業従事者はすでに指紋登録が済んでいたが、現場からは犯人の指紋そのものが検出されず、照合による特定は不可能であった。この「指紋」の不在こそが、捜査を難航させる一因となったといえる。

類似事件から見える長岡京ワラビ採り殺人事件の特異性

これらの事件はいずれも「山中で女性が襲撃される」「性的要素を伴う」「金品目的ではない」という共通性を有している。しかし、『長岡京ワラビ採り殺人』には、次のような際立った特徴が認められる。

- 二人同時襲撃:複数の女性が同時に狙われた事例は極めて稀である。

- 犯行態様の差異:A氏は絞殺・暴行、B氏は刺殺・暴行と、被害者ごとに攻撃方法が大きく異なる。

- 異例の遺留品:被害者が残した「助けを求めるメモ」という直接的証拠。犯罪史においても稀少な例でありながら、逆に事件解決には結びつかなかった。

すなわち本件は、当時の犯罪の系譜に連なりつつも、他に例を見ない『異質な未解決事件』として位置づけられる。二人同時襲撃や犯行態様の差異は、単独犯か複数犯かという根本的な論争へ直結する。

決定的なのは、被害者が残したメモが『解決の鍵』ではなく、むしろ解釈の分岐を生み出し、事件を迷宮化させた要因そのものであったという点である。

最終的な見解と未解決の問い

単独犯か複数犯か、そして『この男』の正体はいまだ不明である。筆者は、本事件の背景に、現代に通じる『ストーカー』や被害者に落ち度なき一方的怨恨の理不尽さを見出す。これらは現代社会に根を張る深刻な病理であり、1979年のこの事件は、その病理の時代的な兆候として現れたと考える。

結局のところ、物証は単独犯の合理性を示し、行動は複数犯の合理性を示す――この矛盾した構図こそが、事件を未解決へと押し込めた。被害者が残した「この男」という言葉は、一人を指したのか、それとも複数の影のうちの一人を示したのか。もし続きが記されていたなら、そこには真相が刻まれていたのだろうか。

――オワれている たすけて下さい この男の人わるい人――

未解決のまま時効を迎えた『長岡京ワラビ採り殺人』。被害者が紙片に残した最後の声は、犯人像を示す手掛かりであると同時に、「なぜ真相は解き明かされなかったのか」という根源的な問いを、今もなお私たちに投げかけている。

「この男」は誰だったのか。単独犯か、複数犯か。もし彼女たちにもう一瞬の時間が許されていたなら、その筆跡は真相を告げていたのだろうか。

事件は社会に防犯の強化を促し、制度を変える契機ともなった。しかし、林に遺された言葉は四十年を越えた今も消え去ることなく、日本犯罪史の闇に沈んだまま、静かに響き続けている。

筆者の見解として付け加えるならば、犯人が偶然二人と山中で遭遇したのではなく、特定的に狙っていた可能性の方が強いと考える。すなわち、二人の勤務先であったスーパーマーケット『I』を起点に、一定の距離を保ち時間を置きながら尾行し、入山前に『野山』付近へ向かうことを確認すれば、その後の二人の行動を予測することは容易である。

こうした手口によって、犯人は被害者を目撃した警備員に見られることなく、執拗に狙い続けることが可能であったと推察される。つまり、多数の利用客が出入りする店舗において、犯人は一方的に被害者を認識し、いわば『ストーカー』行為を行っていたが、被害者側はその存在を知らなかったという非対称的な関係が存在していた可能性が高いと考える。

この点は、現代でいう『ストーカー的行為』に相当する執拗なつきまといであり、被害者にいかなる落ち度もなかったことを強調しておきたい。

さらに本文で触れたように、二人の遺体に残された過剰な暴力の痕跡には、単なる性的欲望を超えた『怨恨動機』の影もにじんでいる。すなわち、本件は性的衝動とともに怨恨の感情が複雑に絡み合った犯行であった可能性を否定できないだろう。

しかも、その怨恨は被害者が自覚することすらなかった、一方的に向けられたものであった可能性がある。対応の些細な行き違いや、本人に何の落ち度もない日常的な振る舞いすら、加害者の内で歪んだ敵意へと転化し得る。

単独犯か複数犯か、そして『この男』の正体に対する明確な答えはいまだ得られていない。筆者は、本事件の背景に、現代に通じる『ストーカー』や、被害者に落ち度なき一方的怨恨の理不尽さを見出す。これらはまさに現代社会の病理である。1979年のこの事件は、「時代の病理」を先取りしていたといえるだろう。

◆参考資料

読売新聞1972年1月16日付

毎日新聞1979年5月25日付

読売新聞1979年5月25日付

朝日新聞1979年5月26日付

京都新聞1979年5月28日付

読売新聞1979年6月2日付

読売新聞1989年9月14日付

朝日新聞1993年5月23日付

読売新聞1994年1月21日付

朝日新聞1994年1月23日付

朝日新聞1994年5月21日付

読売新聞2005年4月18日付

太陽図書『昭和の謎99』2023年秋号

◆昭和の殺人事件

』と功明ちゃん誘拐殺人事件-150x150.webp)