2008年に日本公開された映画『ミスト』(原題:The Mist)は、スティーヴン・キングによる原作小説『霧』をもとに、脚本・監督をフランク・ダラボンが手がけたホラー映画である。

本作は、その衝撃的かつ陰鬱なラストによって「後味の悪い映画」として語り継がれているが、それこそが本作最大の魅力である。原作とは異なる映画独自のラストを構築したことにより、『ミスト』は単なるホラーの枠を超えた、現代社会の構造と人間の深層心理を映し出す寓話的作品となった。

本記事では、映画『ミスト』のあらすじやキャラクター、政治的・社会的背景を踏まえながら、アメリカ社会の分断、宗教的原理主義の台頭、そして伝統的な英雄像の変容と崩壊について考察していく。

あらすじ:濃霧に包まれた町での極限の選択

物語の舞台は、アメリカ・メイン州に位置する架空の町「キャッスルロック」。激しい嵐が過ぎ去った翌朝、映画ポスター画家のデヴィッド・ドレイトンは、8歳の息子ビリーと隣人のブレント・ノートンと共に、日用品を買うため近所のスーパーマーケット『THE FOOD HOUSE』へと向かう。

彼らが店内で買い物をしている最中、町全体を不気味な濃霧が包み込む。やがて霧の中から現れた“何か”が、人間を襲い始めたことで、スーパーは一転して封鎖空間となり、中に取り残された住民たちは外界との接触を完全に断たれてしまう。

当初は協力体制をとっていた人々だが、時間の経過とともに希望は薄れ、不安と恐怖は偏見と対立を呼び込む。合理的判断に基づき冷静に状況を分析しようとする者、暴力や宗教的扇動に頼る者、国家の責任を問い直そうとする者、そしてただ恐怖に支配される者——。

そんな中、主人公デヴィッドは息子ビリーを守るため、信頼できる数人とともに脱出を試みるが、終盤には衝撃的な選択を迫られることになる。

この物語は、未知なる災厄への直面と、それに対する人間の態度を描き出すことによって、サバイバル・ホラーというジャンルの枠を超えた倫理的・政治的ドラマとして機能している。

舞台設定と地理的背景:霧の立ち込めるメイン州の田舎町

スティーヴン・キングは1947年にアメリカ・メイン州で生まれ、多くの作品をこの地に着想を得て執筆してきた。名作『スタンド・バイ・ミー』(Stand by Me)』などは、この架空の町を舞台にした物語である。本作『ミスト』もその例に漏れず、メイン州の架空の町「キャッスルロック(Castle Rock)」を舞台としている。

作中には、地元紙『Castle Rock Times』や、キング自身が所有するラジオ局『WZON』に言及する場面もあり、本作がキングの「キャッスルロック作品群」の一部であることが示唆されている。

この舞台設定は、メイン州という保守的傾向の強い地域性や、1992年以降は民主党支持に傾く政治的変遷とも重なり、映画における政治的・宗教的対立の比喩的背景として機能している。

なお、映画『ミスト』の米国公開(2007年11月)時の米国大統領は共和党のジョージ・W・ブッシュだったが、2008年11月の大統領選挙では民主党のバラク・オバマが勝利し、米国史上初のアフリカ系アメリカ人大統領が誕生する。

また、映画『ミスト』の舞台と思しき架空の町「Castle Rock(キャッスルロック)」のあるメイン州は、共和党の支持者の多い州だったが、ビル・クリントンが勝利した1992年の大統領選挙からは、民主党の大統領候補が連勝している(2022年11月時点)。

登場人物とグループ分裂:霧の中で浮かび上がる人間の本性

ある夜の日――スティーヴン・キングが創造したアメリカ合衆国メイン州の架空の街『キャッスルロック(Castle Rock)』に地元住民がそれまで経験したことのない大きな嵐が襲い掛かる。

激烈な嵐が去った翌朝――映画ポスターアーティスト(画家)の白人男性デヴィッド・ドレイトンは8歳の息子ビリー・ドレイトンを連れ、隣家の黒人弁護士ブレント・ノートンと共に彼らの住居がある湖畔から離れた町内のスーパーマーケット(店名は「THE FOOD HOUSE」だと思われるが詳細は不明)に向かう。

スーパーマーケットは昨夜の嵐の影響から既に多くの買い物客で賑わっているが、買い物客は白人が9割以上に見受けられ(店内の黒人は2-3名)、店長や従業員も白人男性である。これは、メイン州の架空の街『キャッスルロック(Castle Rock)』の人種構成比に比例していると思われる。

また、店内の多くの者が数世代前からの「地元民」らしく、新住民(よそ者)とわかる者は、ニューヨークの黒人弁護士ブレント・ノートンと恐怖に怯える8歳の息子ビリー・ドレイトンの母親的な存在(デヴィッド・ドレイトンを含めた3人は疑似家族的な繋がりを作る)となる新任教師のアマンダ・ダンフリーだけである。映画『ミスト』の舞台は、古くからの白人住民の多い「田舎の町」「他の地域からの流入の少ない人的関係が固定化された町」だといえそうだ。

なお、ウェイン・ジェサップ二等兵は地元民だが自殺する他の兵士2名、MP(憲兵)が地元民なのか、などは確認できなかった。

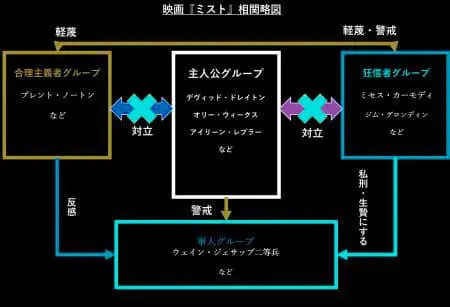

怪物(「常識を超えた正体不明の敵」)に襲われた閉鎖空間(店内)の人々は自然に「現実主義者(主に正体不明の怪物を目撃した者)」「合理主義者(自称、知的グループ)」「狂信者(キリスト教原理主義者)」「国家の代理人(軍人)」の4つのグループに分かれる。本作は怪物(「常識を超えた正体不明の敵」)と人間の闘いと日常では善人だった人々の対立、敵意、不快感、不信感、怒り、憤り、畏れなど「人間の負の感情から生まれた敵」との2つの闘いを描いた映画だともいえそうだ。

以下は、主な登場人物と属性及び参加グループ一覧。

| 名前 | 属性及び参加グループ |

| デヴィッド・ドレイトン | 「現実主義者」グループのリーダー 主人公の白人男性。 映画関係の作品などを扱う大卒のアーティスト(画家)。 映画『ミスト』の冒頭に描きかけの『夕陽のガンマン(日本公開1967年1月)』らしき絵が登場する。 祖父から代々受け継いだ湖畔の家に妻と息子の三人で住んでいる白人男性。 8歳の息子ビリー・ドレイトンを守る中産階級と思しき父親。 リーダーシップがあり冷静さと勇敢さを持ち合わせた米国の英雄像を体現する人物。 |

| アマンダ・ダンフリー | 「現実主義者」グループ 新任の3年生と特別クラスを担当する白人女性教師。 怯える主人公のデヴィッド・ドレイトンの8歳の息子ビリー・ドレイトンの面倒をみる。 狂信者ミセス・カーモディから暴言を浴びせられる。 |

| オリー・ウィークス | 「現実主義者」グループ 眼鏡を使用する小柄な中年白人男性。 スーパーマーケットの副店長。 特異な状況下に巻き込まれても勇敢さと冷静な判断を失わない中産階級と思しき地元の男性。 「現実主義者」グループの副リーダー的な存在。 射撃の94年の州チャンピオン。 |

| ブレント・ノートン | 「合理主義者」グループのリーダー 主人公のデヴィッド・ドレイトンの隣家の持ち主。 ニューヨークの一流弁護士と評されている。 職業から富裕層だと思われる黒人の中年男性。 週末などの休暇のために湖畔の家を別荘利用していると思われる非地元民。 隣家の主人公のデヴィッド・ドレイトンとは過去にもトラブル(デヴィッド・ドレイトンを告訴した)がある。 地元住民を「田舎者」、「田舎者は結束が固い」など馬鹿にした発言をする。 異様な状況を自然現象だと主張する。 |

| ミセス・カーモディ | 「狂信者」グループのリーダー キリスト教原理主義の中年の白人女性。 スティーヴン・キングの描く中年女性の狂信者は映画『キャリー』などにも登場する。 (映画『キャリー』は、1976年の監督ブライアン・デ・パルマ監督作品と2013年リメイク版がある。 「神を信じる私」を評価しなかった社会への敵意と劣等感を持つ。 |

| ジム・グロンディン | 「狂信者」グループ 地元に住むブルーカラーの白人中年男性。 大卒のデヴィッド・ドレイトンに対抗意識を持つ。 日頃から「よそ者」ブレント・ノートンの陰口を言っていた。 デヴィッド・ドレイトンやオリー・ウィークスから「男らしさに固執する」などと揶揄される。 タフガイを気取るが、異様な状況を目にすると身体が動かなくなる。 怪物に襲われ狂信者ミセス・カーモディの言葉(「聖書」の言葉)を信じるようになる。 |

| ウェイン・ジェサップ二等兵 | 「国家の代理人」(軍人)グループ スパーマーケットから数キロの場所に実家のある地元民の白人男性。 スパーマーケットの女性店員サリー(白人)と同じ高校の出身。 「狂信者」グループから「怪物」出現の原因と思われる軍の「アローヘッド計画」の責任を取らされる。 なお、同僚の2人は責任を感じ自殺し、MP(憲兵)は死の間際に謝罪の言葉を述べる。 |

対立する3つの派閥と現代アメリカ

物語は、町全体が濃霧に包まれ、怪物的存在が霧の中から現れ人々を襲うという異常事態が発生する閉鎖空間となったスーパーが舞台となる。そして、この想定外の恐怖の中で、人々は次第に価値観や信条の違いにより分裂していく姿が描かれている。

ここでは映画『ミスト』の舞台を解説しながらトランプ元大統領の勝利と米国の分断について考察していこう。映画『ミスト』の舞台はアメリカ・メイン州の架空の町『Castle Rock(キャッスルロック)』だ。メイン州は共和党の支持者の多い州だったが、1990年代頃から民主党支持者の多い州となった。

登場人物の9割は先祖代々からの地元民・白人だが、都会(ニューヨーク)から来た黒人弁護士(新住民)とは以前からトラブルがあった。偶然にだが、これらの者達は正体不明の「敵」に襲われた閉鎖空間に閉じ込められる。

背景を異にする人々が団結しながら正体不明の敵と戦う映画が多いなか、映画『ミスト』は3つの派閥の対立を描き、本来の「敵」である正体不明の「敵」との戦や政府(軍)の極秘作戦(アローヘッド計画)の究明などは副次的な役割に埋没している。

この人間同士の分断と対立はなにを意味するのか?アメリカ国内の分断と対立が思い浮かぶ。

元大統領(第45代アメリカ合衆国大統領)が勝利した2016年アメリカ合衆国大統領選挙の前後から「分断」という言葉が世界中のメディアなどの大見出しを飾るようになる。(正確に言えば以前から分断していたが――。)

メディアは、移民排斥や反グローバリズム、反インテリなどを掲げ、米国南部のキリスト教原理主義者とラストベルト(錆びた州)といわれ中産階級から転落した白人労働者(ブルーカラー)の多い米国中西部から支持を得たといわれるドナルド・トランプの出現をポピュリズムと揶揄し、「トランプ現象」の脅威を語り始める。

米国内は、多様性・グローバリズム・知性・銃規制・ジェンダー平等などを掲げる左派リベラルの民主党(青い州)とトランプ元大領を支持する共和党(赤い州)に分断され、両派の対立は「21世紀の南北戦争」(参考:「トランプが火をつけた21世紀の南北戦争-アメリカの面積の85%で起きている根深い対立 日経ビジネス2016.12.6 渡辺由佳里.」)といわれるまでになる。

映画『ミスト』の3つのグループ(合理主義=自称知性派が去ったのち、白人ブルーカラーは聖書原理主義者に合流し、本来の「敵(怪物)」と戦おうとする現実主義者グループの対立になる)の対立は、トランプ元大統領の大統領選出とその後の米国を暗示したと言えないだろうか。

結末と英雄像の崩壊:父としての決断とアメリカ神話の終焉

『ミスト』の最大の特徴は、原作とは大きく異なる映画独自のラストにある。このラストは、従来のハリウッド映画が描いてきた希望に満ちた英雄譚の構造に対する挑戦であり、同時に観客の倫理観と感情を強く揺さぶるラディカルな演出でもある。

主人公デヴィッド・ドレイトンは、作中を通して息子ビリーを守るためにあらゆる努力を惜しまなかったが、逃げ場のない極限状況下において、彼は“最も悲劇的かつ不可逆な選択”を下すことになる。その決断は、「困難な状況下でも決して諦めない」「ギリギリで奇跡が起きる」というアメリカ映画における神話的英雄像、すなわち“Never Say Die”の理念と完全に対立するものである。

従来のアメリカ映画では、ヒーローは試練に耐え、仲間を守り抜き、最後には報われるという予定調和的な結末が与えられる。しかし『ミスト』においては、その「救済」が直後に訪れるという皮肉が加わることで、救済の遅れが取り返しのつかない悲劇を生むという構造が露呈し、観客に強烈な無力感と虚脱感を残す仕掛けとなっている。

さらに特筆すべきは、物語冒頭に登場した若い母親の描写である。彼女は、自身の二人の子どもを守るために、誰の協力も得られぬまま一人でスーパーを後にするという決断を下す。主人公のデヴィッドが「危険すぎる」と判断し彼女の要請を拒否したこの選択は、当初こそ軽率に見えたが、最終的には彼女こそが理想的な英雄像に最も近い存在として描かれる結果となる。

彼女の行動は、自己犠牲的であると同時に、他者に依存せず主体的に未来を切り拓こうとする姿勢の象徴でもある。このように、本作のクライマックスは、英雄的決断とその帰結、集団的行動と個人の倫理、合理的選択と予期せぬ結果の間にある深い緊張関係を描き出す。

その対比が明示的に浮かび上がることで、映画は単なるサバイバル・ホラーの範疇を超え、「人間はいかにして決断し、その重みを背負うのか」という哲学的な問いへと観客を導いていくのである。

社会的メタファーとしての『ミスト』:不安と分断の時代に

『ミスト』は、単なる怪物映画やパニック映画の枠に収まるものではない。それはむしろ、霧という視覚的・象徴的なモチーフを通して、「不可視な恐怖」と「集団における心理的脆弱性」をあぶり出す、極めて精緻な政治的・社会的寓話である。

本作が提示するテーマは、異常事態において人間がいかに情報に振り回され、信念体系に基づいて行動し、他者を排除しようとするかという心理的プロセスを描き出す点にある。霧によって遮断された視界は、情報の欠如と不確実性を象徴しており、その中で人々は恐怖に基づいて集団を形成し、過剰に防衛的あるいは攻撃的な反応を取るようになる。

このような集団の心理状態は、宗教的狂信、陰謀論的思考、そしてポピュリズム的指導者への依存といった、現実の社会で頻繁に観察される現象と深く結びついている。たとえば、ミセス・カーモディのようなキャラクターが、信仰を装いながらも実質的には民衆を恐怖によって支配しようとする構図は、宗教や政治的イデオロギーの名の下に行動する極端主義者の姿と重なる。

また、国家による情報統制や、科学者・軍人による「説明責任の欠如」も描かれており、真実を隠蔽することで混乱を加速させる体制の脆弱性を鋭く批判している。

これらすべての要素は、2000年代後半のアメリカ――特にブッシュ政権下におけるイラク戦争後の不信、分断、社会的疲弊――を映し出す鏡として機能しており、同時に現代のポスト真実時代にも重くのしかかる普遍的な問題意識を包含するといえそうだ。

まとめ:霧の中に見える「人間」という存在

映画『ミスト』は、極限状況に置かれた人間の「本性」と「限界」、さらには社会構造の断層と集団心理の脆弱性を浮き彫りにする作品である。

原作者スティーヴン・キングによる原作の骨格を保ちつつ、フランク・ダラボン監督はラストを大胆に改変し、観客の倫理観と感情を試す衝撃的な終幕へと導いた。このラストこそが、単なるモンスター・ホラーを超えた本作の「寓話性」や「社会批評性」を際立たせている。

霧の中に現れる“怪物”とは何か。それは人間の外にある脅威か、あるいは内面に潜む恐怖と暴力性の可視化か。閉鎖された空間での人間関係、イデオロギーの衝突、情報の不確実性による分断といった要素が、物語を通して浮き彫りにされていく。

本作は、極限状態における人間の意思決定が、時に道徳や理性を超えてしまうことを示唆しており、それこそが観客にとって最も恐ろしく、最も痛切に迫ってくる問いなのである。

これは単なる霧ではない。人間の心の奥底に潜む闇そのものなのかもしれない。

あなたにお勧め 独自視点のホラー・ミステリー映画考察シリーズ

あなたにお勧め 独自視点の米国映画考察