記事要約

2009年11月、三重大学人文学部の元教授研究室前から、パプア・ニューギニアで入手した木製の「神様像」が盗まれた。教授は扉に「強い呪いがかかり非常に危険。国内で治療できません」と貼り紙を掲示。2015年、新聞報道とともにSNSで拡散し、呪い・黒魔術・カニバリズムの文化背景も注目された。盗まれた像は換金性が低く、動機は嫌がらせよりも嗜好性が高いと推察される。事件は2016年に時効を迎えたが、教授は「呪いに時効はない」と語った。

2009年11月25日、夕暮れの三重大学構内。人影の途絶えた廊下に、奇妙な空白が生まれた。

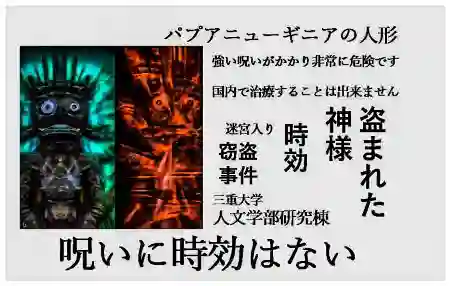

それは、国立大学法人三重大学人文学部文化学科I元教授の研究室前。そこにいつも鎮座していた、体長約1メートルの木製像──パプア・ニューギニアの「神様像」が忽然と姿を消したのだ。

首には学生への掲示板を掛けられ、研究室と学生を見守ってきた守り神。しかし、その神は突然姿を消し、残されたのは一枚の貼紙だけだった。

――強い呪いがかかり非常に危険です。国内で治療することは出来ません――

それは警告か、それとも呪詛か。やがてこの事件は「黒魔術」「魔女」「カニバリズム」の言葉と共に、ネットの闇を駆け巡ることになる──。

強い呪いがかかり非常に危険です

2015(平成27)年6月8日付の朝日新聞名古屋地方版(同大阪版地方版は 2015年6月10日付)に三重大学構内から盗まれたパプア・ニューギニアの木製の像に関する記事が掲載(ネット配信もされたが、既に削除されている)された。

2009(平成21)年11月25日、何者かに盗まれた木製の像の持ち主である人文学部文化学科(アジア・オセアニア研究)I元教授(2015年当時65歳)は、1989(平成1)年にパプア・ニューギニアで購入し、現地で「祖先を祭る像」、「地域の守り神」とされる「神様」だと語っている。

大学の研究室から「神様」が盗まれたという記事は、たちまちSNS(Twitter、facebook等)、個人ブログ、某有名掲示板等で話題となる。(2023年6月16日現在、SNS等に約40件の関連投稿が認められる)

記事が話題となり拡散した理由は、I元教授が研究室の扉に貼りだした以下の文面の貼紙の写真と「像は男性の象徴で、現地では女性が見たら不幸が起こるとされている。もし犯人が女性だとしたら、非常に危険」というI元教授の「冗談交じり」の談話が掲載されたためだろう。

| 神様の盗難 当研究室のシンボル、パプア・ニューギニアの神様が盗難に遭いました。すでに警察に届けて捜査をお願いしてありますが、それよりも強い呪いがかかり非常に危険です。国内で治療することはできません。大至急もとの位置に返却されるようお願いします。 三重大学人文学部 文化人類研究室 |

事件発生から7年後、同事件は時効(窃盗事件の公訴時効は7年)を迎えたと思われ、「強い呪い」の力を持つパプア・ニューギニアの「神様」の行方に関する続報等は確認できない。

事件概要

2009(平成21)年11月25日(水)、I元教授が会議のため研究室を離れた17時30分頃~19時頃の90分間に、以前より「三重大学人文学部校舎文化人類I元教授研究室」前に置かれていた貝や鉱石等の装飾のある体長約1m、重さ約10㎏パプア・ニューギニアの木製の像(以下、「神様像」と記す)が盗まれた。

神様像は、1989(平成1)年、I元教授が研究のため訪れたパプア・ニューギニアで購入したといわれる。首に学生への連絡掲示板を掛けられた神様像は、研究室と学生の「守り神」の役割を担っていたのかもしれない。

I元教授は、三重県警津警察署に被害届を提出し、研究室の扉に「強い呪いがかかり非常に危険です。国内で治療することは出来ません」という貼紙をする。

諧謔と機知に富んだ貼紙とI元教授の言葉は、メディアから注目され、人々の心に訴求しSNS等で拡散されるが、2016年11月22日午前0時、公訴時効を迎えたと思われる。

| 場所 | 国立大学法人 三重大学 |

| 日付 | 2009(平成21)年11月25日(水)17時30分頃~19時頃 |

| 容疑 | 窃盗罪 |

| 被害 | 体長約1m、重さ約10㎏パプア・ニューギニアの木製の像 (貝や鉱石等の装飾有り) 1989年の購入時の金額:数万円(詳細不明) |

| 時効 | 2016年11月22日午前0時 |

| 犯人 | 不明 |

パプア・ニューギニアの「黒魔術」「魔女」「カニバリズム」

パプア・ニューギニアの人々が信仰する宗教は、キリスト教と「祖先崇拝等伝統的信仰」だといわれている(参考:外務省HP基礎データ)。

西洋文明との本格的な接触時期の遅かったパプア・ニューギニアには、「黒魔術」、「魔女」、「カニバリズム」の習慣、風習、文化が通奏低音のように静かに流れている。

1961年11月、文化人類学の研究者・米国の大富豪ロックフェラー家のマイケル・ロックフェラーが現在のインドネシア領パプア南岸で行方不明となった事件では、パプアの「カニバリズム」との関係性を指摘する見解(ワニに食べられた等の見解もある)が散見される。

地図の出典:Google

また、戦いによる死以外の死や不幸の原因は「黒魔術」、「魔女」の「呪い」と考えるパプア・ニューギニアの社会は、1971年に「黒魔術を行った者は懲役二年以内」「黒魔術を理由にした殺人は刑が軽減される」という黒魔術に関する法律を制定し、2013年5月の同法廃止まで国家が「黒魔術」の存在を認めていたようだ。

関連記事:『世界に伝わる呪いとは?有名な呪いの数々と、宗教との関係性を探る』

さらに、パプア・ニューギニアでは、「黒魔術」の使い手「魔女」を殺害等する「魔女狩り」事件も発生し、2013年2月6日、マウントハーゲン(パプア・ニューギニアの山岳地方)では、「黒魔術」を使い6歳の息子を殺したとの疑いを掛けられた20歳の女性が多数の住民により公開処刑されるという事件が、主に国際社会から問題視されている。

古代からの営みと価値観が残るパプア・ニューギニアの社会には、「黒魔術」、「魔女」、「カニバリズム」が生き続けているようだ。

三重大学パプア・ニューギニアの「神様像」窃盗事件の犯人像と動機の考察

事件から時が経つほどに、「なぜこの像だけが狙われたのか」という疑問は濃くなっていった。現金でも貴金属でもなく、重くかさばる木製の像。それをわざわざ大学構内から運び出す理由は何だったのか。

単なる窃盗か、それとも執着か──。

像が持つ文化的価値や、貼紙で告げられた「呪い」の物語に魅せられた者がいたのかもしれない。あるいは、教授本人への私怨、もしくは奇抜な悪戯心による犯行か。ここからは、過去の大学侵入窃盗事例や事件当時の状況を参照しながら、犯人像と動機を探っていく。

大学侵入窃盗の逮捕事案

2014年11月29日、晩秋の新潟市。冷たい風が校舎の間を抜けるその日、新潟県警新潟西警察署は一人の男を拘束した。住所不定、無職、49歳。取り調べ室の机の上には、全国各地の大学名が並ぶリストが置かれていた。

罪状は異様だった。新潟大学、三重大学、高知大学──国立大学10校に侵入し、総額171万円の現金やノートパソコン、商品券など計140点(約78万円相当)を盗み出した容疑。

それは、短期間に繰り返された組織的ともいえる手口であり、キャンパスは彼にとって「無防備な金庫」にすぎなかった。

捜査関係者によれば、Aは生活費を得るため、各大学の構内に忍び込み、金になりそうな物品を物色していた。研究室や事務室の施錠の甘さを突くのが常套手段だったという。2015年1月8日、新潟地裁は懲役4年10か月(求刑7年)の実刑判決を言い渡した。判決理由には「常習的かつ計画的で悪質」との文言が記されている。

この事件は、「大学構内に侵入して盗む」動機の典型──すなわち金銭目的──をはっきりと示す事例である。 だが、三重大学で起きた「神様像」事件はまったく性質を異にしていた。換金性も市場価値も低い、重くかさばる木製像一体。そこにこそ、解き明かすべき動機の謎が潜んでいる。

金ではない動機

報道で確認できる限り、被害はこの像一体のみだった。1989年、I元教授がパプア・ニューギニアで購入した、体長およそ1メートル、重さ約10キログラムの木製像。海の記憶を湛える貝殻、鉱石の鈍い光沢。

長年、研究室の前に置かれ、首には学生への連絡掲示板を掛けられ、学生たちと教授の日常を静かに見守ってきた「守り神」である。

犯人は、大学内を歩き回れば、もっと軽く高額で換金できる物を見つけられたはずだ。

ノートパソコン、研究機器、商品券──ひとつ手に取ればすぐに金になる物はいくらでもあった。

それでも彼(あるいは彼女)は、迷うことなくこの木像を選び、抱え、夜の大学構内を去っていった。

この選択は、偶然ではない。像に宿る異国の気配、褪せた色彩の奥に潜む祈りの歴史、そして「呪い」という言葉が喚起する不可解な魅力。それらすべてが、犯人の中の何か──衝動、欲望、あるいは好奇心──を揺さぶったのだろう。

動機は、金銭では説明できない。蒐集癖、宗教的な関心、異国文化への憧憬。あるいは、自分だけの空間にこの像を置き、毎日眺めたいという純粋な所有欲。しかし、その感情は同時に背徳でもある。 像は、犯人を選んだのか。それとも、犯人が像に選ばれたのか。その境界は、いまもなお霧の中にあり、真実は像とともに姿を消したままである。

結び:呪いに時効はない

2016年11月、窃盗罪の公訴時効が静かに幕を下ろした。警察からの公式発表はなく、像の行方を示す情報も表に出ることはなかった。

事件は、まるで像そのものが闇に溶けたかのように、ひっそりと過去の出来事へと押し流されていった。しかし、時効の直前、I元教授は新聞の取材に応じ、こう語っている。

――時効はあまり気にしていません。呪いに時効はないですから――

その言葉には、単なる冗談とも、半ば本気ともつかない響きがあった。教授は文化人類学者としてパプア・ニューギニアを歩き、現地の信仰や物語を研究してきた人物だ。

「呪い」という言葉を軽く扱わない背景には、異文化に対する深い敬意と理解がある。もし犯人が像を手元に置き続けているなら、その生活は今も像の視線にさらされているかもしれない。もしどこかへ手放したのなら、その手放し方が穏やかでなければ、物語に語られる「報い」が訪れる可能性もある──。

パプア・ニューギニアでは、守り神はその土地や持ち主と運命を共有すると信じられてきた。像は、奪われた瞬間から新たな運命を背負い、その重さを抱えたまま現在もどこかに存在している。

呪いに時効はない。それは、法の時計が止まってもなお、物語の時計は回り続けるということだ。この事件の終わりは、まだどこにも書かれてはいない。

◆参考文献

「神様、いまどこに 5年半前、三重大研究室から盗難 パプアニューギニアの像」朝日新聞 名古屋地方版2015年6月8日付,大阪版地方版 2015年6月10日付

「犯人に告ぐ 呪いに時効はない 三重大の像窃盗、25日迷宮入りに」朝日新聞 名古屋地方版 夕刊2016年11月22日付

「大学荒らし容疑、男を送検 県警、国立大10校14件を立件」朝日新聞2014年11月29日

「大学荒らしの罪、被告の男に実刑 新潟地裁判決」朝日新聞2015年1月10日

「魔術使ったと女性を火あぶり処刑、パプアニューギニア」AFPBBNews2013年2月7日18時48分配信

山口由美『世界でいちばん石器時代に近い国パプアニューギニア』幻冬舎 ,2014.

外務省 :パプアニューギニア独立国(Independent State of Papua New Guinea)基礎データ 令和5年6月12日更新

◆未解決を含む窃盗(未遂)事件

◆関連記事 魔女・(都市)伝説・神話・妖怪を扱った記事

◆平成の未解明・未解決・事件